Por Pablo Grossi*

Darío Sztajnszrajber habló en el Congreso, en el marco de las audiencias sobre el proyecto de ley para legalizar el aborto. Quienes llevamos un tiempo leyendo y escuchando a este personaje estamos habituados a sus alocuciones marketineras y contradictorias. A lo largo de todo un programa, estas contradicciones quedan un tanto diluidas; pero los siete minutos que tienen los oradores del Congreso lograron algutinarlas y, por tanto, exponerlas de manera más patente. Es una pena, en verdad, porque a veces me sorprendo encontrando cosas interesantes en los numerosos capítulos de su libraco, o en sus programas. No fue el caso. Un detenido análisis de este discurso y una reflexión más profunda en torno a él justifican lo que digo. Allá vamos:

“Cuando estudié filosofía en la facultad, di con un libro de un pensador norteamericano, cercano a la tradición liberal, llamado John Rawls, un libro denominado «Justicia como imparcialidad», y el subtítulo decía «Política, no metafísica». Siempre me resultó intrigante la segunda parte del título. ¿Qué significa la expresión «Política, no metafísica»? ¿Y qué significa en relación a la justicia de una sociedad? Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común, y sobre todo a las inequidades y desigualdades del orden social, no sirve discutir posiciones metafísicas, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo”.

En la historia de la filosofía vamos a encontrar montones de acuerdos. Incluso los podemos encontrar entre pensadores y líneas que presentan posturas aparentemente antagónicas. Por ejemplo, un Descartes, que tanto va a criticar y renegar de la escolástica en un montón de asuntos, va a seguir en continuidad con ella, a veces consiente, otras veces no —como en el caso del concepto de causalidad—. Siguiendo con la búsqueda de ejemplos, pienso en el empirismo y en el racionalismo, tan antagónicos ellos, que van a desembocar en Kant. Un Schopenhauer ateo, nihilista y angustiado frente a la existencia va a descubrir, a su manera, que el hombre tiene sed de absoluto. Lo mismo, lo mismo que más de diez siglos atrás habían dicho San Agustín o Boecio. Cada uno por caminos distintos, y sacando conclusiones totalmente contrarias. Pero coincidiendo en el hecho de que hay algo que impulsa al ser humano a buscar algo, y que existe en el interior de la persona un anhelo de satisfacción plena que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Por otro lado, el neoplatonismo, pagano y panteísta del siglo II d. C. será una gran influencia de la metafísica de Santo Tomás en el siglo XIII. Y así podemos estar un largo rato. Perdón, pero yo no me pongo de acuerdo con los que dicen que no nos podemos poner de acuerdo. Ojo: tampoco pretendo caer en el facilismo eclético de asegurar que “todo es conciliable con todo”. No. Lejos de mí semejante disparate. Ni un extremo (“no es posible ponerse de acuerdo en cuestiones metafísicas”), ni el otro (“todo es conciliable con todo”). El equilibrio está en la búsqueda de una sabiduría perenne, que rescate lo valioso de cada uno.

“¿Qué es una posición metafísica? Metafísica es una palabra que viene del griego, y que quiere decir: aquello que está más allá de la física. O sea, de la naturaleza”.

Definir a la metafísica solamente como aquello que está más allá de la física es quedarse en una anécdota del siglo primero (Andrónico de Rodas compiló los apuntes de las clases de Aristóteles acerca de la “proton philosophia” y los ubicó “más allá de los libros de la física”). Esta disciplina va mucho más allá de ese aspecto etimológico. La metafísica estudia la totalidad de lo que es. Estudia el todo. Metafísica es la filosofía propiamente dicha. En ese todo está incluido el ser humano. Eso significa que la metafísica sirve de base a la antropología filosófica. A su vez, de la antropología filosófica se desprende la ética. Y de la ética nace la política. Hagamos el camino inverso: toda teoría política parte de una determinada noción del bien y del mal, es decir, de una ética. Incluso la teoría política de aquellos que niegan la existencia del bien y del mal va a considerar a algunas acciones como aceptables, y a otras como repudiables. Pero esta noción del bien y del mal va a surgir de una determinada idea sobre el ser humano. Porque el único capaz de obrar bien u obrar mal es el hombre. Y, por fin, el hombre se descubre inserto en la totalidad de lo que es. El hombre es parte de la totalidad. Recapitulamos: de la metafísica se desprende una antropología filosófica; de la antropología filosófica se desprende la ética; y la ética es la que va a dar marco conceptual a la política. Es falso, por tanto, pretender una política desligada de la metafísica. Ahora bien, a la hora de legislar, a la hora de dictar leyes y de hacerlas cumplir, siempre —querámoslo o no, reconozcámoslo o no, de manera implícita o explícita—, siempre vamos a estar partiendo de un supuesto sobre qué es la totalidad de lo real. Sobre qué es el ser humano. Sobre qué es el bien y el mal. Ciertamente, no son los políticos los encargados de dirimir en torno a estas cuestiones (de lo contrario, serían filósofos, y no políticos). Pero los políticos van a apoyarse en lo que dicen los filósofos: toda concepción política supone una concepción metafísica. Incluso la concepción política de aquellos que niegan la metafísica. Pues negar la metafísica es, de alguna manera, dar una respuesta a la pregunta por el todo. Negar la metafísica implica plantear una postura sobre el ser humano. Y, por tanto, sobre el bien y el mal.

Pensemos en la vida cotidiana. Incluso aquellos que niegan la existencia del bien y el mal, parten de una idea sobre el bien y el mal, y esto se pone de manifiesto en la conducta diaria: hay cosas que hacemos todos los días y hay cosas que rechazamos; hay cosas con las que estamos de acuerdo y cosas con la que no; hay cosas que buscamos y hay cosas que combatimos. Y en este obrar se esconde una determinada postura acerca de lo que está bien o está mal.

Es cierto que el debate metafísico no lo van a dar los diputados ni los senadores. Pero la idea de que la metafísica no tiene nada que ver con el debate es insostenible. Y es triste que el que la manifieste sea un filósofo. Porque si esta idea fuera cierta, ¿qué hace un filósofo hablando sobre el tema? Si es coherente con su postulado, debería hacerse a un lado y dejar que sólo hablen los políticos…

“La metafísica es una concepción de las cosas que excede toda posibilidad de comprobación última y que, por ello, termina siempre autojustificándose a sí misma”.

Ya advertimos sobre la falsedad de decir que nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Otro ejemplo que me viene a la mente: los manuales clásicos de historia de la filosofía antigua nos plantean en dos esquinas antagónicas al pensamiento de Parménides y al pensamiento de Heráclito. Ahora bien, estos dos pilares de la metafísica occidental, aparentemente irreconciliables, van a ser el fundamento del pensamiento de Aristóteles: aquello que aparecía contrapuesto termina siendo la base de la teoría hilemórfica.

Como ya dijimos, negar la posibilidad de la metafísica es una forma de metafísica. Quien cierra las puertas a la posibilidad de acceder a la estructura de la realidad está diciendo mucho, muchísimo, sobre la totalidad de lo que existe. O sobre las posibilidades del ser humano de acceder con certeza y verdad a esa totalidad.

La metafísica sí puede tener comprobación. Si no, sería teología en lugar de metafísica. En la vida diaria, por ejemplo, se nos presenta una y otra vez el principio de causalidad: cuando pongo los fideos en el agua hirviendo, estos se cocinan; cuando un colectivo frena de golpe, los pasajeros se van para adelante, etc. El principio de causalidad nos dice que “todo efecto tiene una causa”. Otro ejemplo: los conceptos de acto y potencia, medulares de la metafísica realista. Todo lo que es, en tanto que es, es algo en acto. El agua fría es agua fría en acto. El niño es niño en acto. Pero, el agua fría es agua caliente en potencia. El niño es adulto en potencia.

Esto no nos exime del hecho de que cada metafísica parta de ciertos supuestos. Pero en el peor de los casos, si se desconfía de estos, habría que decir que el asunto es discutible. Por más que los siete minutos te apuren, no resulta admisible —ni honesto— decir con tanta liviandad que no se puede justificar a la metafísica. Pues esa misma afirmación es, en cierto sentido, una afirmación de índole metafísica. Y no se puede comprobar sino autojustificándose: el mismo procedimiento que el autor impugna.

“Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás un creyente y un ateo se pondrían de acuerdo en temas como la existencia de Dios, o la existencia del alma o el origen del universo. Pero, para peor, tampoco podría haber acuerdo sobre los criterios que posibilitarían un acuerdo. ¿Qué quiero decir? La discusión entre un ateo y un creyente no se dirime sacándole una fotografía a Dios, o llevando a un médico para que revise la espalda de los ángeles.

Por definición, el creyente y el ateo van a discrepar en temas como la existencia de Dios. No obstante, pueden llegar a un montón de acuerdos en otras cuestiones. No hay que ver a las oposiciones como rivalidades insuperables. De hecho, un ateo puede tranquilamente ser ateo y aceptar la existencia del alma. O aceptar preceptos morales básicos, compartidos con el creyente.

El debate acerca de la existencia de Dios no se puede resolver sacando una fotografía a Dios, ciertamente. Pero para el debate sobre el aborto aporta mucho una ecografía.

“Es clarísimo el ejemplo del juicio de Galileo, cuando el cardenal Belarmino lo interroga y le saca el telescopio con el que Galileo pretendía probar sus teorías, y mirándolo a los ojos y con el telescopio en la mano le dice: «¿Usted me va a decir que hay más verdad en este pedazo de lata que en la Palabra de Dios?»”.

El caso de Galileo es un clásico caballito de batalla para atacar a la Iglesia de distintas maneras: ya sea para condenar al nunca suficientemente maléfico tribunal inquisitorio, como para hablar sobre la supuesta contradicción entre la religión y las ciencias. No me detendré en ello acá, pues es largo y otros ya han zanjado ambas cuestiones muchísimo mejor de lo que yo podría haberlo hecho (Recomiendo para este asunto y tantos otros el siguiente sitio: http://www.quenotelacuenten.org/2014/08/02/el-caso-galileo/). Lo que sí nos interesa para este caso es que la teoría de Galileo pudo ser aceptada años más tarde de su incidente con el cardenal Bellarmino, y se encontró la manera de llegar a un acuerdo entre lo que decían las Sagradas Escrituras y lo que decía la ciencia. Lo que nos deja esto como enseñanza es que puede haber acuerdo, y que de hecho lo hubo, y que hasta el día de hoy lo hay, y lo seguirá habiendo, necesariamente.

“Claro”, nos diría un biempensante moderno, “cuando la religión se ve acorralada, no le queda más remedio que ceder y aceptar”. En realidad no es ese el asunto. Porque la Iglesia que aceptó la teoría heliocéntrica tenía tanto o más poder que la que condenó a Galileo. En realidad, la filosofía es la que obra como mediadora en este caso —como en tantos otros—, para armonizar lo que se dice de un lado y del otro. Lo hace de dos maneras: en primer lugar, a través de la delimitación epistemológica. ¿Qué significa esto? Que cada grupo de saberes tiene sus propios objetos de estudio. Así pues, a la ciencia le corresponde hablar del mundo físico, y a la teología de aquello que Dios reveló, y que resulta indispensable para la salvación del hombre. Y va hablar del mundo material, en cuanto es creado por Dios. Y en cuanto constituye el escenario desde el cual el hombre se salvará. Pero si la Tierra gira o es el Sol el que lo hace, no cambia en nada a lo esencial de la doctrina cristiana. Y ahí está el segundo papel de la filosofía en la colaboración para superar estos conflictos entre la fe y la razón: ¿qué es lo esencial? Si bien constituye un tema teológico decir qué es lo esencial de la teología, es una actitud filosófica la que nos permite dirimir la cuestión.

Volviendo al caso del heliocentrismo, se empezó a aceptar la teoría gracias a la evidencia científica: la demostración que no supo dar Galileo en su momento la dieron otros un par de años más tarde. Cuando hay evidencias, solo la terquedad y la falta de honestidad intelectual pueden conducir a un rechazo de la verdad. Así pues, es la ciencia la que demuestra hoy que hay vida humana desde la concepción. Resulta muy contradictorio desgarrarse las vestiduras frente al cardenal Belarmino por no aceptar los avances de Galileo hace quinientos años, y luego rechazar las evidencias que hoy nos dan la genética y la embriología acerca del inicio de la vida.

“¿Cómo podríamos ponernos de acuerdo si ni siquiera hay acuerdo sobre lo que es un acuerdo?”.

Decía San Agustín: sé lo que es el tiempo, hasta que alguien me lo pregunta. De la misma manera, cuando hablamos de llegar a un acuerdo todos entendemos muy bien a que nos estamos refiriendo. La logomaquia recurrente es uno de los motivos por los cuales a veces odian a los filósofos. Y con razón. En la vida cotidiana, en el Derecho, en las relaciones interpersonales se efectúan permanentemente acuerdos, sin que haya que definir qué es un acuerdo. La palabras “que” también es utilizada siempre, hasta inconscientemente, y a nadie se le ocurre definir a ese “que” para poder usarlo. Ojo: van a surgir las discrepancias en los acuerdos. Incluso pueden fracasar: a nivel personal, a nivel país, a nivel internacional… Pero si fallan los acuerdos no es necesariamente por la ausencia de la definición de lo que es un acuerdo, sino por sus condiciones, por sus particularidades, por su cumplimiento o incumplimiento.

“Hasta incluso me atrevo a decir que hay posiciones cientificistas que también suponen u ocultan una metafísica”.

¡Epa! ¡Qué atrevido! Chocolate por la noticia, Darío: sin duda, hay posiciones cientificistas que también suponen u ocultan una metafísica. El mecanicismo, por ejemplo, que nació con Demócrito y Leucipo allá en la antigua Grecia es, de alguna, manera el germen primitivo del actual cientificismo y del actual mecanicismo. Una metafísica —aplicando la terminología aristotélica— que omite las causas formal y final, y que explica el todo a partir de la pura materia y de aquellas energías que la mueven. Es decir, que limita la metafísica a las causas eficiente y material. Eunuca, pero hay una metafísica.

También hay posiciones psicológicas que ocultan una metafísica. La Logoterapia, por ejemplo. Fue fundada por Viktor Frankl, un psiquiatra de origen judío que sobrevivió al campo de concentración. Su experiencia lo hizo desarrollar una teoría y praxis psicológica que plantea al paciente una búsqueda de sentido a la vida (logos significa “sentido”). Pero el concepto de sentido es un concepto de la metafísica, vinculado a la ya mencionada causa final.

También hay teorías políticas que suponen una metafísica. Así, el concepto de dialéctica, presente en la teoría marxista, es un término de la filosofía platónica, al cual Hegel le dará toda una resignificación, que será luego recogida por Marx. Marx, el mismo que hizo su tesis de licenciatura en Demócrito y Leucipo. Marx, quien caerá en una metafísica mecanicista. Marx, héroe de algunos posmodernos (de algunos, no de todos).

¿Ciencias, psicología y política suponen una metafísica? ¡Voilà! ¡Sí! Todo supone una metafísica. Porque la metafísica estudia el TODO.

Ahora bien, el problema no está en que una ciencia parta de una metafísica. Según dijimos, eso no es un problema, sino algo inevitable. El problema aparece cuando desde la metafísica se hacen afirmaciones que exceden su ámbito (quizás a esto se refiera Sztajnszrajber), o cuando, por el contrario, las ciencias se salen de su objeto de estudio y pretenden hacer metafísica. El inicio, al menos el inicio material, de la vida humana es un tema estrictamente científico. La presencia de ADN nuevo en el cigoto lo establecen las ciencias. No hay nada de cientificista ni de metafísico en esto.

“De hecho, la misma experiencia empírica (esto es, lo que vemos con nuestros ojos de modo inobjetable) supone confiar (la palabra «confianza» tiene en su raíz la palabra «fe») en la transparencia de los sentidos. ¿Por qué admito, en última instancia, que lo que veo es lo que veo y que mis ojos acceden a la realidad tal como es?”.

Un termómetro para saber si una filosofía vale la pena o no es la bajada que tiene a nuestra vida cotidiana, con todas las decisiones que nos exige tomar. La filosofía es verdadera filosofía cuando, al olvidarnos de que estamos filosofando, tratamos de vivir según esa filosofía. ¿A qué me refiero con esto? En la vida cotidiana todos creemos en los sentidos. Ahora mismo, para leer, estamos usando la vista. Confiamos irremediablemente en ellos: no nos queda otra. En el obrar espontáneo creemos en los sentidos. Y el confiar en los sentidos es lo que nos permite (entre otras cosas, claro está) llevar a cabo nuestra existencia. Y no me refiero a vivir bien, sino a vivir a secas. Sin la confianza en los sentidos no hay vida humana posible. Cuando yo voy a cruzar la calle y veo que el semáforo está en verde para los autos, les creo a los sentidos. Y el que no les cree termina mal. Cuando voy a comer algo y los sentidos me alertan que está en mal estado, les creo. Por algo se enciende una alerta, y eso no se come. Y si yo desconfío de los sentidos, procedo y lo como, tendré que asumir las consecuencias. Todos hemos pasado alguna vez por la experiencia de creer que nuestros sentidos nos engañaron. Pero, en realidad, no son los sentidos los que engañan: es la inteligencia la que falla al interpretar los datos de los sentidos. Y, si descubrimos que hay errores, es porque justamente existe un acierto. Podemos estar horas poniendo ejemplos sobre hasta qué punto el dinamismo vital es inviable sin confiar en los sentidos: cuando un sujeto, en la vía pública, le dice obscenidades a una señorita, la señorita reacciona en función de sus sentidos. Cuando una mamá ve a un hijo lastimado, cree en sus sentidos. Cuando una mujer encuentra a su amado con otra, cree. ¿Horas? ¡Días y días poniendo ejemplos! Dudar de los sentidos es una pose pseudointelectual que sirve muy bien para los discursos y los juegos retóricos, pero que no sirve para la vida. Y una filosofía que no sirve para la vida termina siendo un artilugio lingüístico, puro onanismo intelectual. Pero no es verdadera filosofía. La verdadera filosofía es aquella que nosotros podemos hacer carne y llevarla a nuestra vida: en un sentido amplio, profundo y trascendente, o en algo tan sencillo como cruzaron la calle o comer un pedazo de pan.

Ciertamente, la palabra “confiar” tiene en su raíz a la palabra fides (“fe”). Es una burda contradicción decir que, en sentido estricto, “se hace un acto de fe” en los sentidos. Pues lo que nos muestran los sentidos se nos hace evidente. La fe, en cambio, versa sobre lo no evidente. Por definición, no se puede hacer un acto de fe en los sentidos. Yo creo en aquellas cosas que mis sentidos no me muestran. Desde este punto de vista, todos hacen actos de fe, nadie puede quedar fuera de ellos. Incluso aquel que es irreligioso o ateo hace actos de fe permanentemente. Cree, por ejemplo, en la calidad de los alimentos que le venden. Pues la calidad va mucho más allá de lo que me muestran los sentidos: un pedazo de pan puede tener buen aspecto, aroma, incluso sabor, y estar envenenado. O cuando va al hospital, allí cree que el médico es médico. Y cuando va a la farmacia, cree que el remedio que le dieron es exactamente aquel que el médico le recetó. Por supuesto: cree que el tipo al cual llamó “papá” durante toda la vida es, efectivamente, su padre. Cree en lo que le dicen los diarios: cree que por año se practican quinientos mil abortos ilegales, cree que el aborto es un derecho; cree, en fin, en un montón de cosas que por su propia cuenta no puede comprobar (para ampliar el tema de la fe de los escépticos, ver: https://www.sitajoven.com/single-post/La-fe-de-los-escC3A9pticos). Muchas veces los que reniegan de la palabra “fe” son los que hacen la mayor cantidad de actos de fe.

“Esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida. ¿Cuando comienza la vida? ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuánto abarca la vida? ¿Hay vidas más importantes que otras? Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados que siempre terminan justificando lo que previamente quería demostrar”.

Aquí se hace de manera explícita a un error bastante grosero que ya habíamos señalado: creer que la defensa de la vida desde la concepción es una cuestión que dirime la metafísica. La confusión epistemológica entre el ámbito de la metafísica y el ámbito de las ciencias empíricas. El siguiente relato es ficticio: en una pequeña isla del Pacífico, en un laboratorio, un grupo de científicos decreta que el centro de la Tierra está en la Galaxia Alfa Centauri. ¿Existirá por esto una polémica acerca de dónde está el centro de la Tierra?

Así como es falso decir que no hay acuerdos en temas metafísicos, y que a estos temas pertenece el origen de la vida, también es falso aseverar que no hay acuerdo sobre el origen de la vida: tan falso como asegurar que hay polémica sobre dónde queda el centro de la Tierra. Las ciencias han demostrado, cada vez con más fuerza, que a partir de que hay un óvulo fecundado hay un nuevo ADN, aquello que se usa para probar la identidad de un individuo. Es magistral, por lo claro y lo conciso, el documento con el que Tabaré Vázquez vetó la ley de aborto del Uruguay en el año 2008. Tabaré, hombre de izquierda, está libre de sospechas de pertenecer al fundamentalismo religioso. Pero vetó la ley. Es que tiene un pequeño defecto: además de ser político, es médico. Sabe bien que ahí hay un ser humano. Y, por tanto, le consta tanto la parte legal como la parte científica.

Decir que aquí hay polémica equivale a decir que hay polémica en torno a la esfericidad de la Tierra, solo porque existe gente que lo niega. La polémica será interna al grupo, pero no a la esfericidad de la Tierra considerada en sí misma.

Los que defendemos la existencia de la vida desde la concepción nos apoyamos en evidencias científicas, no en axiomas o postulados de la metafísica. Es por lo que dice la ciencia que nosotros estamos de acuerdo, que no tenemos ninguna duda sobre el inicio de la vida. Los que dudan, y los que no tienen consenso —ni siquiera entre ellos— son los que se manifiestan a favor del aborto.

Por otro lado, las preguntas que formula Sztajnszrajber pertenecen a órdenes distintos: ¿cuándo comienza la vida? Se puede responder desde las ciencias. ¿Cuándo se trata de una persona? Se requiere de la colaboración de la biología y la ética (“bioética”, le dicen). ¿Cuánto abarca la vida? ¿Hay vidas más importantes que otras? Sí son temas estrictamente filosóficos.

Acá dice también algo muy interesante: se va construyendo una red de conceptos asociados, que siempre terminan justificando lo que previamente quería demostrar. Pues bien, los que nos oponemos el aborto, lo hacemos como consecuencia de algo previo: como se demostró, científicamente, que hay vida desde la concepción, entonces nos oponemos al aborto. Nuestra oposición no es un punto de partida, sino la consecuencia de algo previo. En cambio, los que están a favor de la despenalización parten del hecho de que, o bien, no es vida humana, o bien, ese asunto no interesa —como sostiene este personaje—. En el primer caso, se busca cualquier argumento para demostrar que eso no es vida, con tal de legalizar la práctica. Así, nos encontramos con que en algunos países se puede abortar hasta las ocho semanas, en otros hasta las doce, en el caso de la ley que se está tratando en el Congreso, hasta las catorce… no hay acuerdo (¿te suena?). También se quieren poner algunas zonas que marquen el inicio de la vida: algunos dicen que es la actividad cardíaca —que aparece en la semana seis—, otros dicen que es la actividad cerebral… Pero en todos estos casos se estaría justificando el matar a una persona adulta que tienen corazón artificial o un marcapasos, o que está en estado de coma —y, por lo tanto, no tiene actividad cerebral—. Ello nos muestra que en realidad, para todos los partidarios de la legalización, el aborto es el punto de partida, y se busca cualquier escusa para justificar la práctica.

“No estamos hablando de otra cosa que de la posverdad”.

En todo caso, es él quien está hablando de la posverdad… Sobre el tema de la verdad y la pretensión de eliminarla se dirá algo más adelante.

“Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar, frente a las urgencias que el día a día nos depara la urgencia social del aborto”.

Es lógico que diga eso: para él no vale la pena, pues su postura tiene todas las de perder. Resulta tragicómico que se pueda cuestionar los sentidos, pero no se pueda preguntar cuándo comienza la vida. Y es sumamente irresponsable y cruel legislar a favor del aborto cuando se ignora adrede la respuesta. Sztajnszrajber, paladín de la rebeldía con y sin causa, del librepensamiento, nos está pidiendo que dejemos de lado un debate. Llamativo.

Asimismo, es absurdo dejar de lado la cuestión científica. ¿Cuántas son las leyes que parten de las evidencias y los aportes de las ciencias para poder legislar rectamente? Muchas. Muchísimas. ¿Podría haber Ley de Celiaquía sin los aportes de las ciencias? ¿O Ley de Glaciares? ¿O las leyes especiales de asistencia a la salud de los niños o los ancianos, o las madres? Es ridículo sacar los aportes de las ciencias de los debates legislativos. Es retroceder a la prehistoria —mucho antes de la tan temida “Edad Media”—.

Decir cuándo comienza la vida no es una cuestión menor: si justamente se quiere evitar muertes, lo que se busca es preservar la vida. Por lo tanto, resulta fundamental saber cuándo comienza esto. Porque, si no se sabe, se abre la posibilidad de que —tal vez— aquello que se esté eliminando en cada aborto… ¡sea un ser humano! Supongamos que hay una competencia de caza de patos en un bosque. De repente, un cazador ve algo que se mueve entre los arbustos, pero no sabe bien qué es. ¿Le dispara o no le dispara? Existiendo el lógico riesgo de que le dispare a otro cazador, lo mejor es no disparar hasta cerciorarse…

Luego, Sztajnszrajber afirma que el debate no es la prioridad. No. Que la prioridad es la acción. Hay que obrar. Ya. No importa lo que se hace: después vemos si estaba bien o no. Ese obrar ciego (“aborto legal YA”), a tontas y a locas, trae consecuencias nefastas. Y sobre todo en temas tan delicados —por las dudas, volvamos a decirlo: en realidad, no hay debate ni dudas acá, pues ya está demostrado que la vida comienza en la concepción—.

Las muertes de mujeres en abortos clandestinos, productos de pésimas decisiones personales —muchas veces alimentadas por situaciones desesperantes—, son la trágica consecuencia de una sociedad que les hizo creer a ellas que el crimen contra su hijo por nacer era una posibilidad. Discursos como el de Sztajnszrajber y el de los demás abortistas hacen que el aborto sea una opción más, dentro del abanico de posibilidades. Si está tan en contra de que mueran mujeres, deberían hacer causa común con la oposición al aborto, y trabajar en equipo para que no se practiquen abortos clandestinos. ¡Cuántas vidas, de niños por nacer y de mujeres, se salvarían se trabajáramos en equipo por salvar las dos vidas! Pero claro, según Sztajnszrajber, estos son temas metafísicos, en los que no podemos —¡ni debemos!— llegar a un acuerdo. Ni si quiera hay que debatirlos, nos dice.

Pues bien: si este “filósofo” decidió renunciar al mundo de las ideas para quedarse en la pura praxis, desligada de la teoría, vamos entonces a los hechos: en el año 2016, treintaiún mujeres murieron en abortos clandestinos. Es necesario decirlo: una sola muerte es más que lamentable. Pero, al lado de otros causales de muertes en las mujeres, la cifra es casi inexistente. ¿Cuántas vidas salvaríamos si todo el tiempo, todos los esfuerzos y todos los recursos que invertimos en este absurdo debate los enfocáramos en temas mucho más urgentes y prioritarios? Los accidentes de tránsito, el cáncer de pulmón, las cardiopatías derivadas de la mala alimentación y el pésimo ritmo de vida, por nombrar algunos, se llevan miles y miles de vidas todos los años.

Por otro lado, no se pueden fijar prioridades sin recurrir a la metafísica. No se puede saber “qué es lo más urgente” sin una mirada clara y profunda del todo, en la que se establezca el grado de “lo más” y “lo menos” urgente. ¿Qué es, en última instancia, lo que nos urge? Es esperable que, si renunciamos a la metafísica, sólo quede el puro capricho ideológico para marcar la agenda sobre “lo prioritario”.

“Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las cuestiones metafísicas, que están buenísimas, para nuestra formación existencial, para la elección de vida que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos forjar amistades. Pero para construir un orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política…”.

Es triste que semejante ninguneo a la metafísica venga por parte de un autoproclamado filósofo: está boicoteando su propia tarea. La pretensión de extirpar a la metafísica de los debates públicos resulta imposible, por la sencilla razón de que somos seres humanos. El hombre está permanentemente abierto a ser interpelado por la totalidad de lo real. Esa totalidad lo bombardea desde múltiples aristas, y con los ensayos de respuestas se va conformando la recámara interior desde la que se ve el mundo y desde donde se consideran los temas particulares. Entre ellos, los debates públicos.

Guarda, al menos, algo de coherencia con su elogio al libro de Rawls: han sido los liberales quienes han fogoneado hasta el cansancio la separación tajante de la esfera privada y de la esfera pública.

Acá hay un claro snobismo: la pretensión de dejar a la metafísica relegada a un hobby que poco y nada tiene que ver con las decisiones trascendentes, no solo de la vida privada, sino también de la pública. Por otro lado, habíamos dicho ya que la no metafísica es una forma de metafísica. Sztajnszrajber, el metafísico reprimido, nos reclama a nosotros una suerte de esquizofrenia moral, pero que él mismo no cumple: nos pide que asumamos la no metafísica para el debate público, porque así podremos convivir con el otro. Es decir, nos impone, caprichosamente, su visión del todo para el debate político. Pero… ¿en qué nos basaríamos para hacer eso? En la pretensión de la convivencia pacífica, dice. ¿Y cómo lo justificaríamos? O bien, argumentando por qué la negación de la metafísica es preferible a su aceptación, o bien imponiéndola. Si argumentamos, estamos de vuelta haciendo metafísica. Si la imponemos, chau, convivencia pacífica. ¿Cómo lo resolvemos? Asumiendo sin disimulos a la metafísica como tal. Y debatiéndola sin temor. Justamente, el debate metafísico, serio y bien encauzado, nos puede llevar a acuerdos con lo diferente, tal y como ha ocurrido en el pasado. No se va a dar en el Congreso, ni se va a dar en siete minutos. Pero la negación del debate sólo se puede lograr por la imposición de la fuerza, y en contra de la actitud natural del ser humano, que es la de hacer metafísica —somos animales metafísicos al decir de Schopenhauer—. No obstante, retomando algo esencial que ya se dijo, acá la cuestión no es tanto metafísica, cuanto científica. No es mucho lo que hay que debatir cuando la evidencia científica es clara. Más aún cuando la situación es, según él dice, urgente.

Otro detalle, quizás menor para el debate, pero que no quiero dejar pasar por alto: Sztajnszrajber nos dice que debemos dejar la metafísica para elegir con quiénes queremos forjar amistades: o sea, que si una persona parte de una metafísica distinta a la mía, yo no puedo ser su amigo. ¡Fundamentalista y aburrido! Propone ser amigo solamente de aquellos con los que se está de acuerdo. Y yo que lo quería invitar a él a tomar unas cervezas en casa…

“Saquemos a la verdad de la cuestión pública, pongámosla entre paréntesis. En nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia”.

También se han cometido grandes crímenes en nombre de una supuesta justicia o de un supuesto bien. ¿También debemos eliminar al bien y a la justica? Uno puede tener mil causas nobles y tender hacia ellas a través de medios inapropiados. Ciertamente, el fin no justifica los medios. La verdad, así como la metafísica, es una cuestión inherente al modo de conocer y al modo de obrar humanos. En última instancia, ambas resultan inherentes a su modo tan particular de ser. Aunque Sztajnszrajber reniegue de la palabra “verdad”, todo su obrar, privado y público, se rige por un corpus de proposiciones que él considera verdaderas. Le sucede a él, nos sucede a todos: obramos en función de cómo percibimos la realidad. Estamos en la verdad cuando llegamos a captar la realidad tal cual es. Que “veamos mal” es otro asunto. Lo cierto es que todos nos movemos en base a aquello que se nos presenta como verdadero. Si analizamos sus discursos, sus clases, sus libros y videos, podremos inferir qué es lo que este personaje ve como verdadero.

“No pueden convivir nunca la democracia y los absolutos. No pueden convivir nunca la democracia y la verdad”

Pueden convivir, pero jerarquizando. La democracia no es un Dios, no es absoluta, no puede estar nunca por encima de la vida: si la mitad más uno está de acuerdo con matar a la otra mitad menos uno, ahí hay un problema con la diosa democracia. Si la democracia está por encima de todo y no tiene ningún límite, termina siendo una tiranía de la mayoría. Hitler, por poner un ejemplo, llegó al poder por el voto popular. La democracia no puede convivir con los absolutos, cuando la democracia es la que se torna absoluta. El bien, la verdad, la vida, la justicia… no pueden ser pisoteados por lo que la mayoría prefiere al día de hoy. Dos más dos seguirá siendo cuatro, aunque todos estén en desacuerdo. Las cuestiones que atañen a la ética y o las ciencias, por ejemplo, no surgen del plebiscito.

Cuando una persona quiere construir una habitación, no somete los planos a un plebiscito. Simplemente llama a un arquitecto. O, cuando se necesita sanar una enfermedad, tampoco se busca la opinión de la mitad más uno acerca de la cura. Y así podríamos seguir enumerando ejemplos: casos en los que no se requiere la voz de la mayoría, sino una sola voz autorizada. De la misma manera, el comienzo de la vida no se rige por el consenso de la mayoría. El recorrido de la sangre dentro del cuerpo, la composición química del universo, el proceso de digestión de los alimentos… Ninguno es inventado por el hombre: son descubiertos. Y la ciencia ya descubrió el momento en que se inicia la vida humana.

“Es que si hay una verdad, y alguien cree poseerla, entonces al otro se lo ningunea, se le quita entidad y automáticamente se lo convierte en un enemigo, en un ignorante o en un asesino”.

Ok. Si me considera enemigo, creo que no lo voy a poder invitar a tomar birra. Clichés como el propuesto, de tan repetidos, aburren. Si esto fuera cierto, la raza humana se hubiera extinguido hace rato. Todos los que defienden una idea creen estar defendiendo algo que consideran verdadero: los que defienden el aborto, creen que es verdad que “el aborto debe ser ley”, que “interrumpir un embarazo es un derecho”, y así tantas verdades más que ellos tienen. A veces, —mejor dicho: sobre todo— los que reniegan de la palabra verdad, como Sztajnszrajber, tienen un universo de verdades en base a las cuales obran. De allí que tuvieron que inventar el artilugio retórico de la posverdad, para poder justificar sus verdades, sin usar la palabra verdad.

¿Cuántos casos conocemos en los que, pese a estar paradas las personas en veredas distintas, pueden convivir e incluso debatir de manera respetuosa? Los contraejemplos que seguramente también conocemos no invalidan la posibilidad, e incluso la realidad, del respeto en medio del disenso.

“Se lo ningunea, se le quita entidad” ¿No es acaso esto mismo lo que Sztajnszrajber hace con los niños por nacer? ¿No se los cosifica? ¿O se los ignora por completo? ¿No se pone su vida por debajo de un hipotético derecho? Si me ningunean a mí, tengo recursos de sobra para defenderme. Pero el niño por nacer está totalmente desprotegido.

Por último: ¿cómo se hace para “sacar de en medio a la verdad”? ¿Ignorando por completo los aportes de la ciencia? ¿Con qué criterio posverdadero nos manejaremos? ¿Por qué con ese criterio… y no con otro? ¿Cómo justificamos el criterio de su posverdad, sin recurrir indirectamente a la verdad? Es válido preguntarse estas cosas. Válido, y necesario.

“El aborto es una cuestión política, hablemos entonces de política”.

Todo su discurso, hasta ahora, fue una apología de la no metafísica y de la no verdad. ¿Y la política? Ya se ha hablado suficiente, más arriba, acerca de la imposibilidad de sacar a la ética, a la antropología y a la metafísica de cualquier debate social.

“Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas”.

¿Cómo fijamos las prioridades, si ya descartamos de plano la posibilidad de establecer un parámetro objetivo acerca de la totalidad de lo real? Si dijimos que no puede haber acuerdo, ¿cuál es la escala que mide las urgencias? ¿Quién dice qué es lo suprahumano, lo humano, lo infrahumano? ¿Cómo asegurar todo esto, si ya descartamos a la metafísica, a los sentidos, a la ciencia y a la verdad? He aquí una de las mayores incongruencias del discurso de Sztajnszrajber: quien clama por el fin de la verdad, ya no me puede clamar más nada. Pues, luego del velatorio y del entierro de la verdad, cualquier clamor que se haga la estará trayendo de nuevo a la vida. Quieren matar a la verdad, pues mátenla. Pero luego déjenla en la tumba: háganse cargo de su crimen.

“Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el estado intervenga. Política, no metafísica”.

Hay una falacia que resonó fuerte en estos días, y acá la tenemos de manera solapada. Se llama “falsa disyuntiva”. Una incorrecta aplicación del principio del tercero excluido: “¿Aborto legal o aborto clandestino? Si estás en contra del aborto legal, entonces estás a favor del aborto clandestino”. Falsa disyuntiva. Existe una tercera posibilidad. Pero los partidarios del aborto la descartan de plano. No conciben un mundo donde se respete la vida en el vientre. Al parecer, no les interesa.

La mujer no se desangra por falta de acceso. Se desangra por haber tomado una terrible decisión —a no ser que algún criminal (un padre hipócrita y desalmado que quiere “lavar” la imagen social de su hija adolescente, un novio violento que no quiere hacerse cargo de la nueva vida ya engendrada) la haya obligado a abortar—. Sin aborto, no hay muertes. Los que equiparan un aborto con una visita al dentista, por más que pidan el aborto legal, están siendo totalmente funcionales al aborto clandestino. Nosotros, en cambio, estamos en contra del aborto, sea legal o ilegal. Tercera posición.

“La sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación”.

Acá por ejemplo, se le cayó al piso toda su prédica acerca de la no metafísica y de la no verdad. Se podría decir mucho sobre estos postulados. Seremos breves: ¿matar al propio hijo es un acto liberador? ¿Cuán retorcida y perversa tiene que ser una concepción sobre la totalidad de lo real para hacer un acto de fe ciega en un postulado tan nefasto?

“La naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda. Política, no metafísica”.

Hay dos posturas extremistas respecto a la relación entre maternidad y mujer: en un extremo, se concibe que la mujer “solo sirve para parir”; en el otro, que “no hay relación natural entre la mujer y la maternidad”. En última instancia, se rechaza la naturaleza. El hecho de que la mujer, desde su nacimiento, tenga ovarios, óvulos, útero y progesterona no es una construcción cultural. La libertad humana supone su naturaleza. Y, justamente, es su naturaleza la que le marca la cancha a la libertad. Yo no puedo, en nombre de mi autonomía, agitar bien fuerte los brazos y levantar vuelo cual pichón en primavera ¿Quién es el ente fascista que me lo impide? Es mi naturaleza. De la misma manera, que la mujer tenga la capacidad de acoger vida en su seno es parte de la naturaleza. Y gracias a ello se perpetúa la raza humana. Eso no implica que toda mujer esté destinada a ser madre. Pero hay algo natural, en lo físico – hormonal y en lo psicológico, que la lleva hacia eso.

Ahora bien, al hablar de maternidad, se torna necesario distinguir entre maternidad biológica y maternidad efectiva. En la mayoría de los casos, ambos roles coinciden en la misma mujer. Pero en las adopciones, por ejemplo, quien da a luz a una criatura no es quien luego ejercerá la maternidad sobre esa persona. De allí que se haga la distinción entre “mamá biológica” y “mamá del corazón”. Así pues, este segundo tipo de maternidad es el que no puede ser impuesto. Pero la maternidad biológica no puede rechazarse una vez consumada la concepción, a no ser que se mate al niño concebido: desde el momento en que se está embarazada, se es madre. Y lo que se lleva en el vientre es un hijo.

“Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de garantizar que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la concepción metafísica que desee. Lo único que debe resguardar la ley es que nadie ponga su propia concepción cómo razón de Estado. Cualquier cosmovisión metafísica puede ser para quien la profese muy beneficiosa en la formación del sentido de las personas. Pero se vuelve autoritaria cuando se pretende norma universal”.

Vamos una vez más: todos tienen una determinada idea acerca de la totalidad. Sztajnszrajber también la tiene. ¿Por qué él sí puede hacer de la suya razón de Estado? ¿Por qué cualquiera que no sea la suya es autoritaria, pero la suya no? Darío, dejales la política a los políticos, como vos clamás, y dale un piso más consistente a tu pensiero debole.

Si se promulgase esta ley, la interrupción voluntaria del embarazo, nadie te va a obligar a vos que abortes. No sigas vos obligando a muchísimos mujeres a no decidir por sí mismas. Política, no metafísica. El aborto es una cuestión política, hagámonos cargo”.

NADIE interpreta que a partir de la promulgación de una ley de despenalización todas las mujeres deberán abortar. Está clara la diferencia entre un supuesto derecho y una obligación. El problema está en que una sociedad que permite la muerte del indefenso se autodestruye. Es un suicidio colectivo. Y es complicidad, por inacción, con un genocidio silencioso.

Por lo dicho arriba, el niño por nacer no es el cuerpo de la mujer, sino otro ser humano. Cada uno decide lo que hace con su propio cuerpo. Pero no con el cuerpo de un tercero. Cuando una madre decide abortar, está tomando una decisión respecto de la vida de su hijo. Pero hay otro engaño en esta afirmación: nadie puede exigirle cualquier cosa a un médico: ¿se le puede pedir que nos ampute una oreja? ¿O que nos implante un dedo en la frente? ¿Por qué no, si —en última instancia— se trata de nuestro propio cuerpo? ¿Acaso no tenemos derecho a elegir? El derecho a elegir por sí mismo no nos otorga ni la potestad de decidir por la vida de los demás, ni la facultad de exigirle algo fuera de lugar a un médico. El médico tiene la noble misión de resguardar la salud de las personas. El niño por nacer no es una patología.

Consideración final:

Inconsistente. Es comprensible que siete minutos resulten escasos para poder explayarse. Pero una cosa son los discursos acotados, y otra cosa son los discursos endebles. Perlitas como “no podemos confiar en los sentidos” —ni en la metafísica, ni en las ciencias, ni en la verdad: ¡crean sólo en lo que yo digo, muchachos!— o “la metafísica sirve para forjar amistades” entran en el anecdotario. Pero la confusión de esferas epistemológicas, la pretensión absurda y reiterada de eliminar a la metafísica —con el agravante de que Sztajnszrajber es licenciado en Filosofía, y no politólogo—, o la imposición de postulados a priori —basados en el puro capricho— nos dejan mucho sabor a poco a los que esperábamos más de este personaje.

* Pablo Grossi nació en Buenos Aires en 1986. Es maestro de nivel primario, catequista, y está terminando el profesorado y la licenciatura en Filosofía en la Pontifica Universidad Católica. Desde muy chico se apasiona por los relatos de aventuras. Participa del TC&C desde 2012, escribiendo (y corrigiendo) cuentos. Disfruta mucho de la música y la gastronomía, con una amplia variedad de gustos en ambos campos. Su principal interés académico pasa por la apologética de la fe católica, la relación entre la ciencia y la fe, y el pensamiento medieval.

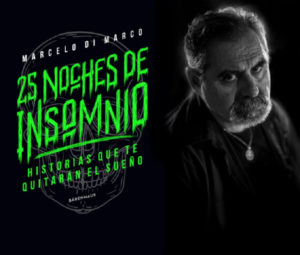

*Marcelo di Marco (Buenos Aires, 1957) es uno de los autores más representativos de su generación. Ha publicado seis libros de poesía, cinco de ensayo, y estos cuatro títulos de narrativa de horror psicológico y sobrenatural: El fantasma del Reich (relatos, 1995), Victoria entre las sombras (novela, 2011), La mayor astucia del demonio (relatos, 2016), y 25 noches de insomnio (relatos, 2017). En 2005 fundó La Abadía de Carfax, círculo de escritores de horror y fantasía. Amante del cine, la ópera, los gatos, los viajes y la literatura intensa, vive con su esposa, Nomi Pendzik, en una caserón de Palermo Viejo.

*Marcelo di Marco (Buenos Aires, 1957) es uno de los autores más representativos de su generación. Ha publicado seis libros de poesía, cinco de ensayo, y estos cuatro títulos de narrativa de horror psicológico y sobrenatural: El fantasma del Reich (relatos, 1995), Victoria entre las sombras (novela, 2011), La mayor astucia del demonio (relatos, 2016), y 25 noches de insomnio (relatos, 2017). En 2005 fundó La Abadía de Carfax, círculo de escritores de horror y fantasía. Amante del cine, la ópera, los gatos, los viajes y la literatura intensa, vive con su esposa, Nomi Pendzik, en una caserón de Palermo Viejo.