Por Luis Norte *

En una de esas muchas conversaciones que surgen en grupos de WhatsApp, aun cuando no tienen que ver con el tema del grupo, se empezó a hablar de los institutos que tienen una gran carga política, específicamente los que adhieren a una corriente de izquierda progresista. Y, como yo frecuenté toda mi educación universitaria y relaciones sociales en institutos y grupos de esa corriente, me pareció bueno dejar en claro mi postura. Especialmente porque, a pesar de gustarme el ambiente y muchos de los temas que se hablan en sus pasillos, tengo serias críticas a los efectos que está teniendo eso en la educación. Críticas que escapan de la cuestión política sobre qué debe o no ser legal, y se basan en que hay un problema en lo que las instituciones consideran prioritario y sus métodos de enseñanza.

La falencia educativa que tienen las instituciones excesivamente abocadas al progresismo no se debe a la ideología política a la que responden. Lo que las hace tan terribles es su deficiencia para enseñar y cómo la tapan con su fachada de progresismo. Y digo “fachada” porque no aportan realmente una ayuda real a los grupos a los que supuestamente ayudan.

Estas instituciones preocupadas por la igualdad social parecen limitarse a simplemente dejar que personas de grupos marginados o vulnerables –como disidencias sexuales, personas trans, grupos racializados y mujeres en general– puedan asistir a las clases, reciban cierta contención y vean contenidos que los hacen sentir representados, pero no les brindan una educación que les sirva para desempeñar un trabajo de calidad fuera de la institución. Salvo si militan en partidos políticos afines.

Ojo, este problema de la calidad de la enseñanza está afectando a todos los organismos educativos por igual, sólo que los de corriente izquierdista lo disimulan porque lo tapan con un supuesto asistencialismo. Pero ahí está lo ilógico: si la universidad pretende albergar a gente a la que le cuesta integrarse en la sociedad, ¿no debería ser prioritario darles la mejor educación posible?

Si esa persona va a ser rechazada por lo que es, y claramente es imposible garantizar cupos laborales a todo el mundo, ¿no debería recibir una preparación por encima de la media, para que haga considerar a los empleadores más flexibles contratarla, a pesar de que sea de un grupo discriminado? No está mal agregar cierta perspectiva social a la currícula, pero si la educación es mala, entonces es inútil cualquier cosa que se agregue al plan de estudios, o cuán inclusivo sea el ambiente del lugar. Especialmente, si la mayoría de las personas en esos grupos que se pretende integrar ni siquiera pueden asistir a la universidad por cuestiones económicas.

Resulta muy sospechoso que la gente que tanto critica al sistema educativo tradicional por condenarte a trabajar en una empresa, no vea con malos ojos salir de él y que no quede otra que vivir bajo la protección del Estado y de ciertos partidos políticos.

Como mi carrera se basó en aprender a escribir, voy a tomar como ejemplo las falencias que tuvo mi educación.

Si la universidad enseñara a escribir bien, podría cuestionársele qué escritores y escritoras usan como ejemplo de enseñanza, pero al menos cumpliría con su función de educar y preparar a las personas, y sus alumnos después podrían elegir por su cuenta qué escribir. Pero eso no ocurre. La facultad te hace perder el tiempo leyendo documentos que poco tienen que ver con la literatura, como “teoría de la animalidad”, ensayos de Foucault, análisis de historia de la literatura sospechosamente vinculables a todos los temas modernos –como si todos los escritores de antes supieran que en 2021 iba a haber un auge del feminismo, el veganismo y el lgbt.

Cuando se ven técnicas de escritura, se hace de forma sumamente superficial. Incluso hay un rechazo a la prescriptiva literaria, porque consideran que es muy “disciplinador” decir qué es o no escribir bien. Por eso siempre concluyen con frases como “la literatura es indefinible”, “cualquier recorte histórico implica un uso de poder”, “las palabras son conceptos cargados de ideología”, y demás giladas –que yo entendía de mis compañeros de Filosofía porque no tenían ni puta idea de qué es escribir, pero que no se concibe de un escritor de verdad–. Eso es como preguntarle a un médico qué es la medicina, y tratarlo de idiota porque te responda “es curar a la gente”. Pero luego están deliberando obsesivamente sobre “qué es la literatura nacional” y sus representaciones sociales.

Verán: con el tiempo uno descubre que el plan de estudios funciona como una matrioshka. Vos elegís una materia porque querés ver un tema que te interesa, pero después te dicen que, para ver ese tema, antes deben ver otra cosa, y otra, y otra, hasta que descubrís que el profe sólo quiere hablar de política.

Por eso, si elegís Literatura Argentina, comienzan viendo “El Matadero”, de Echeverría, y de repente saltan al “Matadero” de Martín Kohan, porque “no vemos historia de la literatura argentina porque las generaciones literarias y corrientes son una mirada sesgada ya que había autores y autoras que no entran en esas categorías”. En su lugar vemos figuras frecuentes en ella. Y así terminás analizando la novela vegana Cadáver Exquisito, de Agustina Bazterrica, en base a textos sobre la animalidad tomados de Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, de Giorgio Agamben.

Si elegís Literatura latinoamericana, empiezan a hablar de la figura del monstruo y te ejemplifican con cómo se usó a la mujer trans como representación de la monstruosidad. Toda la literatura noir se reduce a las femmes fatales como miedo masculino al empoderamiento de la mujer.

Para enseñar técnicas modernas de literatura –después de dos cursos básicos de narrativa– me hablaron sobre romper las normas ¿El mejor ejemplo? Un cuentito de Cortazar –“Por escrito gallina una”– y la novela Boquitas pintadas de Manuel Puig, en la que nos basamos para hacer el primer trabajo. Su obra fue realmente innovadora porque no tiene narrador: en su lugar, cuenta la historia a través de medios no literarios –cartas, diarios, descripciones de fotos, programas de radio, etcétera–. Pero, ¿es sensato hacer estudiar a principiantes una obra experimental si aún no conocen ni las bases de su arte? Poe también fue innovador; tanto, que su técnica sigue siendo la más usada, y es mejor empezar aprendiendo sus preceptos que a otros autores que se dedican a romper esas bases porque ya las dominaron. Además, la mayoría de las obras no pueden ser experimentales; si no, se volverían lo habitual. Pero algo que me dejó aún más intrigado fue ¿por qué era tan importante para los profes resaltar que Puig era gay y visibilizaba la represión sexual de las mujeres? No indagamos tanto en el contexto de Cortázar. Supongo que ser gay te hace más innovador.

Del ya nombrado Kohan me dieron varios cuentos. El más llamativo fue “El amor”, en el que narraba que Martín Fierro se acostaba con su amigo Cruz. Lástima que no me mandaron a estudiar el Martín Fierro –por lo menos figuraba como lectura opcional.

Lo curioso de todo eso es que, si una mujer vegana, negra, y trans terminara todos los cursos, no sabría nada de historia de la literatura o de técnica literaria, salvo por las cosas que de todas formas habría leído por su cuenta. Y sería incapaz de trabajar enseñando a personas por fuera de su grupo. ¡Pero al menos el profe es inclusivo!

Para mí, lo más grave es la forma sutil en que los profesores desmerecen a los alumnos. Si alguien te habla demasiado de “La muerte del autor”, de Barthes, andá tomándote el palo, porque no te va a enseñar ni literatura. Para el que no sepa: el semiólogo Roland Barthes propuso que el autor también es una figura inventada y no es tan necesario saber quién escribió una obra; por tanto vale más su contexto que la individualidad que lo escribió. El autor es entonces una mera etiqueta para agrupar textos –de la cual los escritores de la facultad no se quieren desligar, para seguir cobrando, claro.

No me voy a poner a discutir esa teoría, que resulta interesante y hasta útil para algunas cosas. Pero, como dijo Girondo: “Los críticos olvidan con demasiada frecuencia que una cosa es cacarear, y otra, poner el huevo”.

El autor puede ser una ficción. Yo puedo no firmar este texto con mi nombre, pero alguien lo escribió, y no cualquiera puede hacerlo. Si vas a preparar escritores, no podés empezar diciendo que su individualidad no vale una mierda, que son meras manifestaciones de un contexto histórico.

¡Con razón todos sus textos se parecen!, si para ustedes las personas no valen una mierda. El racista, al menos, admite que reduce todo al color de piel. Ustedes ven a la gente como una clase social que camina, y creen que eso es ser empático.

Muchos estudiantes tienen verdadero potencial, que es desperdiciado en clases de mierda. Y no se quejan porque, debido a ese chamuyo de “la muerte del autor y la conciencia de clase”, creen que la técnica no vale tanto como la buena intención –o sea la orientación política–, cuando la realidad demuestra todo lo contrario.

Oscar Wilde, Yukio Mishima, Martín Kohan, Emanuel Puig, Alejandro Dumas, Machado de Assis, Mary Shelley, Virginia Woolf, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Fiódor Dostoyevski, León Tolstói, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Kurt Vonnegut, Chuck Palahniuk, no son autores universales porque en sus épocas –épocas quizás aún más intolerantes y violentas que ahora– fueran mal vistos por su condición o forma de vivir. Son titanes de la literatura porque, a pesar de cómo eran y la mierda de vida que tenían, llevaron su arte al máximo nivel que pudieron, tanto que los aspirantes a escritores trataban de imitar su estilo. Trabajaron hasta el punto en que, aunque uno pueda no estar de acuerdo con cómo eran, o no sentirse atraído por su estilo, debe aceptar y reconocer que esa persona era objetivamente buena y desarrolló una gran técnica. Por eso vale la pena entender sus contextos a través de ellos, y no de cualquier boludo con un lápiz y un diploma en Letras.

Los profesores en estas facultades, cursos y talleres, toman gente que hasta puede realmente ser parte de un grupo socialmente mal visto, y les hacen creer que ya son artistas porque son especiales. Les hacen creer que no necesitan esfuerzo, que no pueden aprender nada de algo por fuera de su margen político, y que ser provocador es buscar distintas formas de decir “heterocispatriarcado”. Matan cualquier posibilidad de que esa gente realmente logre hacer un arte que te haga querer leerlos por algo más que su contexto.

La gente no lee libros de otras épocas y países por interés histórico: lo hace porque conecta con ellos a pesar de las diferencias, porque hablan de la experiencia humana. Eso es un texto universal, y a través de él nos interesamos por la historia. Por eso te tiene que enseñar a escribir un artista y no un sociólogo.

Cuando esta pobre gente termine la carrera, lo único que les va a quedar es ser el perrito de algún dueño de centro cultural con el ego por las nubes, o un político que finge que le importa un carajo quiénes son, para que los mantenga a cambio de seguir produciendo propaganda que hacen pasar como arte provocador. Todo, asumiendo que no deciden hacer arte sólo para su comunidad y ver si pueden vivir de ello, cosa para la cual no necesitaban hacer una carrera. Incluso, tal vez, podrían haberse vuelto autodidactas y convertirse en buenos escritores.

Un taller literario de verdad, más allá de si uno comparte o no su ideología, no sólo debe ser objetivamente bueno, enseñar de verdad, enseñarte técnica, historia, y autores como un todo, sino que además debe darte la dignidad de tratarte como a un ser humano que necesita que lo corrijan para aprender, que es lo bastante grande como para pensar por sí mismo, y no precisa que el salón de clases esté lleno de colorcitos y frases motivadoras para convertirse en un gran artista.

* Luis Emilio Norte es un escritor que estudió Filosofía, Artes de la escritura, fue (y sigue siendo) alumno de Marcelo di Marco en el Taller de Corte y Corrección, y por sobre todo, un intenso autodidacta. Esta necesidad de independencia intelectual lo llevó a abrir su propio taller literario, «El Tintero», donde enseña a escribir literatura, a redactar todo tipo de textos. También brinda apoyo escolar, además de escribir sus propios manuales y ensayos sobre literatura, política y psicología.

* Luis Emilio Norte es un escritor que estudió Filosofía, Artes de la escritura, fue (y sigue siendo) alumno de Marcelo di Marco en el Taller de Corte y Corrección, y por sobre todo, un intenso autodidacta. Esta necesidad de independencia intelectual lo llevó a abrir su propio taller literario, «El Tintero», donde enseña a escribir literatura, a redactar todo tipo de textos. También brinda apoyo escolar, además de escribir sus propios manuales y ensayos sobre literatura, política y psicología.

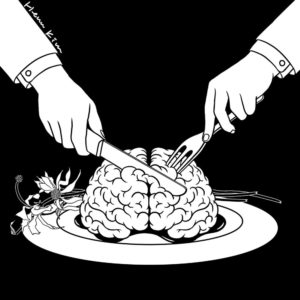

Ilustración: Sebastián Ariel Gotta (Zebh)

https://www.instagram.com/_zebh_/

https://www.deviantart.com/zebhslair