Por Gerson Rai Giles Valderrama *

Cosmos

Cuando alguien ríe, la luz se curva y forma la materia.

Cuando alguien ríe, Dios habla de placeres sin tabúes.

Cuando se escucha la risa plena de alguien que sufre la guerra,

el sol corta el ansia con un cuchillo de luz,

y sobre los montes crece la primera flor sin espinas.

Cuando la risa cae sobre el pesar de los hombres,

como una espiga que en verano ha florecido,

el tiempo se vive en intervalos de sonido fresco,

y en los ojos de agua se entrevé

la verdad oculta del universo.

Pero cuando tú ríes, cuando tu risa toca sin querer

el fin último, el perímetro invisible de esta vida que te observa,

el caos adquiere un orden inaudito,

y en un solar deshabitado se construye nuestra casa,

y en una carcajada puedo sentirme mío.

Porque en tu risa ninguna deidad halla trono,

y ninguna realidad se sustenta.

Tu risa es al fin y al cabo el inicio del todo,

la partícula de luz sobre la que lo real destella.

Tu risa, ay, tu risa.

Vaho sinuoso del que surgen todas las historias

es la risa primigenia.

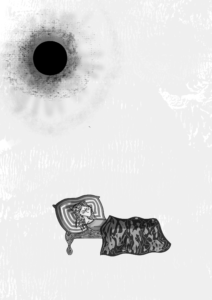

Cuarentena interior

Estoy quieto y la tarde me pesa como un saco de siglos.

La hora siguiente parece retardar su llegada,

como si no hubiese sido invitada o le repudiara nacer.

Detrás del insomnio del aburrimiento se oculta

un poema no escrito,

una marea de imágenes que necesitan de la luna

para encallar en la orilla de la mente.

Pero la hora no avanza y desfallece el compás del reloj.

No lo escucho, sólo entiendo el lenguaje

de las hélices de un ventilador que se ahoga con el polvo.

Estoy demasiado quieto y quiero respirar.

Pero el encierro permanece como una lápida

en un cementerio vikingo

y el viento de la libertad apenas y la roza.

Las cuatro paredes son más de lo que soy

y me pregunto si seré yo el que las inventa,

si esta suerte de cárcel será una cárcel porque yo lo digo

y no porque me ha sido impuesta.

Me quedo quieto y escucho el aletear salvaje

de mi corazón

que ya despierta de su sueño profundo.

Lo escucho remar en una tormenta de hastío,

luchando por soltarse de las ataduras.

Lo escucho volcar sus músculos de sangre

en el pecho vacío de todo y lleno de flores,

comprendo su grito en otro idioma

y cuando lo siento anclar sus garras de furia y deseo

en mi playa más íntima,

un golpe de adrenalina

retumba el silencio

y hace avanzar al reloj.

Chiclayo

Azul rumor de cielo acuoso,

escapan de ti las nubes,

pero no el peligro:

hoy tus calles parecen montañas

o fosas de granadas

o bocas de mendigos.

El favor que te hacen las olas,

al otro lado de un muelle infinito,

sirve ante mis ojos tu paraíso.

Cómo besa el mar a las estrellas,

cómo las fecunda con miles de colores.

Del sol sobre el asfalto azulado eco,

los campos verdes se te esconden,

el arrozal mueve su cuerpo de oro,

y entre canto y canto se oye

la voz de un pueblo.

Ay, tierra que se mira al espejo

y no encuentra más que llanto y desvelo.

Pero yo te veo de verdad, pueblo eterno,

y veo pescados, barcos, haciendas,

algarrobos y miel y madera

y el sueño tibio de un bolero

que mece las hojas de un bosque tardío.

Azulada mentira gobierna tu silueta:

eres hija, ciudad, de los que desgranan el maíz

hasta matarlo.

Buscan con ansias, los fantasmas del pecado,

tu alma virgen.

Buscan, con sorna, sobre una alfombra roja,

tu núcleo rico.

Te quieren desmembrar en todos tus matices,

y no llegas a ser más que una sombra:

una silueta difusa de aquello que fuiste.

Ay, puerto. Ay, puerta de amor unánime,

que hablen de ti por tu comida y tus placeres,

y no por el dolor de haber sido violada

por quienes juraron cuidarte.

Azul melena que se mece con el viento,

tu atardecer se acerca, y yo me pierdo en tu cielo.

Tienes el rostro cansado y el pecho abierto,

y yo no puedo hacer más que verte morir

en una noche sin consuelo.

Chiclayo, en ti escribiré hasta el último de mis versos:

de ti sacaré a volar mis más oscuros sueños y secretos.

Es el amor

Veo crestas enormes que se reparten por los mares:

crecen, se repelen, llamas gigantes que crujen

y en polos opuestos se retraen

en una danza cromática

del mismo color de la tierra y del ensueño.

El cielo se desploma en una

manzana líquida sobre mis ojos,

y las llamas desaparecen

entre las fieras olas

y el fiero enjambre de gotas

que resuelven la mañana.

Espera, que la voz se agota,

y quiero escuchar crónicas

vetustas y temibles

de hombres con fiebre de sangre

y amores imposibles.

Sí, eso es.

Es el amor agitando las cuerdas vocales,

es el amor pintando de universo

lo finito.

Pintando de infinito el universo.

* Gerson Rai Giles Valderrama nació en Chiclayo, Perú, en 1993. Graduado del Taller de Formación Actoral de David Carrillo y del Taller de formación actor Ciclorama (de Alejandra Guerra y Denise Arregui). Estudió hasta el séptimo ciclo la carrera de Literatura, en la Universidad Científica del Sur, pero se retiró porque no quería ejercer como crítico literario, sino como creador y escritor. Ha llevado cursos de dramaturgia con Claudia Sasha.

* Gerson Rai Giles Valderrama nació en Chiclayo, Perú, en 1993. Graduado del Taller de Formación Actoral de David Carrillo y del Taller de formación actor Ciclorama (de Alejandra Guerra y Denise Arregui). Estudió hasta el séptimo ciclo la carrera de Literatura, en la Universidad Científica del Sur, pero se retiró porque no quería ejercer como crítico literario, sino como creador y escritor. Ha llevado cursos de dramaturgia con Claudia Sasha.

Actualmente, ha culminado el octavo ciclo de la carrera de Arquitectura, otra de sus pasiones, en Universidad Peruana Ciencias Aplicadas (UPC). Además, cursó Improvisación en La Mancha, con Roberto Vigo, y pintura en Corriente Alterna.

En relación con su aprendizaje en el Taller de Corte y Corrección, dice: “Al toparme con el TCyC desperté del ensueño de creerme escritor antes de tiempo, y rompí mi propio mito que dice que el sólo sentir ya te hace escribir cosas que lleguen a la gente. Me recordó lo que todo buen maestro de teatro me repetía: “No es suficiente sentirte triste en escena para transmitir la tristeza al público; tienes que crear códigos, mensajes que lleguen a través de tu cuerpo al otro lado de la cuarta pared”. Nunca había trasladado ese consejo al mundo de la escritura, hasta que hilé los puntos cuando Marcelo di Marco soltó su famosa frase de “tener talento no es suficiente”. Comprendí que la emoción no es nada sin los códigos de comunicación que permiten que el lenguaje sea fluido y comprensible, que afecte más al lector que incluso al mismo escritor al momento de volcarse en un libro, un cuento o un poema. El talento o las emociones nunca son suficientes. Hace falta el compromiso y la tarea ardua y afortunada de llegar al lector sin que este lo percate, al punto de pensar que al leer algo, no habla con un escritor, sino consigo mismo”.

* Juan Bautista Petrini nació en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Es un joven militante de la causa nacional, estudiante de Filosofía (UBA), representante de ventas, y —por sobre todo— poeta.

* Juan Bautista Petrini nació en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Es un joven militante de la causa nacional, estudiante de Filosofía (UBA), representante de ventas, y —por sobre todo— poeta.