por Fernando Daniel Bravo*

Me acerqué a la novela El mundo de afuera, ganadora del XVII premio Alfaguara 2014, no para entretenerme con una buena lectura. Lo mío fue distinto desde el principio.

La noche del martes 19 de marzo de 2014, Jorge Franco —su autor—, yo y otros ochocientos setenta autores dispersos por el mundo hispano, seguramente no dormimos. Al mediodía del miércoles 20, y con 21º de temperatura en Buenos Aires, yo transpiraba ante la transmisión del Alfaguara en directo desde Madrid. Dos veces dijeron el veredicto. Dos veces lo tuve que oír para lograr entender lo que había sido obvio desde el primer momento: yo no era el ganador.

Es lógico, pensé, un jurado tan ilustre, encabezado por Laura Restrepo, jamás iba a premiar a un absoluto desconocido como yo, a un ingeniero que tan tardíamente recordó su vocación por la escritura. Y que sin haber publicado ni siquiera un miserable cuento en un blog, de puro osado había postulado su opera prima nada menos que allí, en el premio Alfaguara, uno de los principales del habla hispana. Esos galardones que reparten tanto dinero, sospeché, deben estar arreglados de antemano.

Entre estos pensamientos, apareció en la pantalla la entrevista que los miembros del jurado le hacían desde Madrid a Jorge Franco, sentado ante las cámaras en Colombia.

—¿Cómo surgió esta historia? —le preguntaron después de algunos elogios—. ¿El castillo que aparece en la novela es real?

—Sí, es real —respondió—. Cuando era niño, en mi barrio de Medellín, había un castillo que veíamos desde el lindero. Se trataba de una construcción medieval alrededor de la que se tejieron mitos. Se decía, por ejemplo, que allí murió una princesa, y que su padre había embalsamado el cadáver sentado al piano.

En esa interesante entrevista me enteré de la trayectoria de este colombiano de 1962. Autor de cuentos y novelas tales como Mala noche, Rosario Tijeras —traducida a más de quince idiomas y llevada al cine—, Paraíso Travel —también llevada a la taquilla colombiana—, Melodrama (2006) y Santa suerte (2010). Fue ganador de muchos premios nacionales e internacionales.

Apagué la transmisión y volví a mi mediocridad.

Pero recordé ese momento durante todo el año.

Hasta que una noche del mes de julio, merodeando entre las novedades de una librería, me topé con una inmensa pila:

—¿Ya salió? —y agarré un ejemplar.

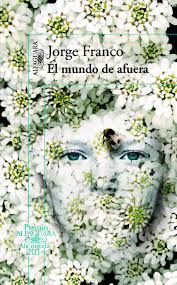

Me gustó la portada: entre flores grises, se perfilaba el rostro de una niña de ojos topacio, con una abeja en la frente. El corazón me retumbaba.

Aunque lo compré, me lo llevé a casa como si fuera un ladrón. Lo dejé unos días sobre la mesa, pensaba en cómo haría el abordaje. Yo iba a desentrañar el misterio, frotaría la lámpara y atraparía al genio, y le haría confesar todos los secretos —que él supo y yo no— para ganar el premio. Y me quedaría con esa fórmula mágica, se la robaría.

Así, una tarde de lluvia, haciéndome sonar los nudillos, frotándome las yemas de los dedos, me dispuse a abrir la caja fuerte de “El mundo de afuera”, de Jorge Franco.

En la primera página tuve que detenerme:

“A Valeria, mi mundo de adentro”.

Esa dedicatoria quedó sonándome como la nota aguda de una copa de cristal. No podría haberlo dicho mejor, pensé.

Desde allí hasta el final, el genio de la pluma no se cansó de danzar entre las palabras. Generoso y abierto, desplegaban en el papel todos los secretos.

En mi opinión, para el escritor novato, ávido de conocimiento estilístico, El mundo de afuera es suculento y novedoso.

De entrada se percibe un relato no lineal de los hechos. La narración no va desde el pasado hacia el futuro. Sino todo lo contrario. Es circular, envolvente, desarrollada a medida que la historia lo requiere.

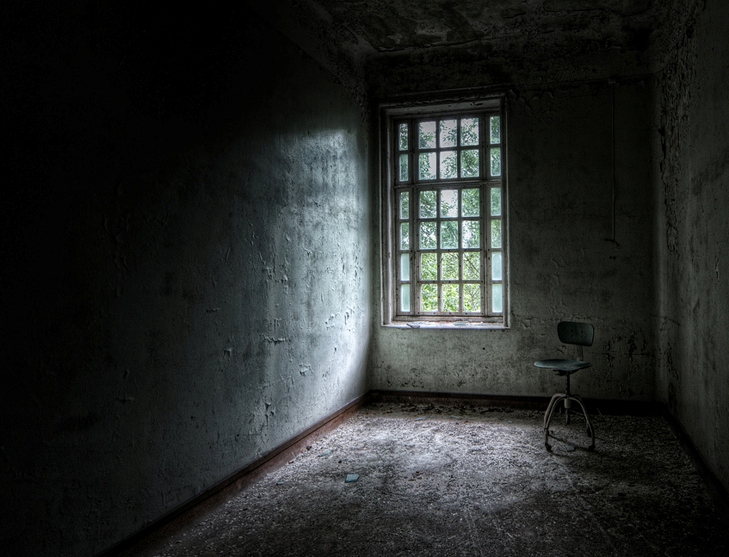

En la primera hoja de la novela, mediante el Boletín Informativo Nº 034 de las Fuerzas Militares de Colombia, el lector se informa del secuestro de un tal Diego Echavarría Misas. Y dando vuelta la página, arranca el capítulo 1 con una escena familiar de cuento de hadas, situada en un castillo en Medellín poblado de sirvientes. En su limusina llega Don Diego, un pater familias, y lo recibe en el jardín su principesca hija Isolda que corre a abrazarlo junto con su esposa Dita. En el siguiente capítulo, Don Diego, viejo y flaco, sentado en el catre de una pocilga, mantiene un diálogo sórdido con su raptor, el Mono Riascos, un extraño lumpen de sexualidad ambigua. Y así, yendo y viniendo en el tiempo y el espacio —Medellín, Berlín, Santa Elena— se construye, envolvente, el relato de este penoso secuestro.

—¿Usted escribe para un lector ideal? —le pregunté a Franco cuando se abrió la rueda de preguntas en el acto de presentación del libro, acá en El Ateneo— ¿Piensa en una persona concreta o imaginada a quien le escribe?

—No —contestó con mirada sincera debajo de sus cejas prominentes—, no tengo en mente un lector ideal. No imagino que le escribo a una persona concreta de tal o cual edad, condición social o económica. Eso no. Pero soy muy respetuoso del lector, lo tengo siempre presente.

Se percibe en la novela ese respeto, riguroso y permanente: las escenas contienen los detalles necesarios para ubicarlas en el contexto cronológico y geográfico. No quedan cabos sueltos, todo cierra, tarde o temprano, la trama queda sellada y resuelta.

Esa atmósfera envolvente involucra al lector, que no puede permanecer ajeno. No se trata de una historia narrada simple y directamente. Es una historia inducida en la imaginación.

Dice en un momento de la novela: “Para nosotros, ir a Europa es como ir a la Luna, y ellos —Don Diego y familia— van cada año como si fuera allí nomás… Lo de ir a la Luna lo digo porque todos queremos ser astronautas desde el mes pasado, cuando un hombre pisó por primera vez la Luna frente a nuestros ojos pegados al televisor.”

Entonces uno se pregunta: ¿cuándo fue eso? Agosto de 1969. Claro, el Boletín Informativo de las Fuerzas Armadas Colombianas tiene fecha de 1971. La historia empieza dos años antes que el secuestro.

De esta manera el lector participa, piensa, completa las escenas, ubica, se da cuenta. No es un espectador ante una película obvia. Está invitado a ser un recreador.

—¿Y por qué esta novela? —le preguntó la presentadora en El Ateneo.

—A veces —dijo Franco como a punto de sonreír, pero sin perder la seriedad— se mitifica al escritor. Yo escribo porque me gusta contar historias. Cuando niño me gustaba que me contaran historias. De grande, busqué desarrollar esta vocación en el periodismo y el cine, pero el estrés de las producciones, de la tecnología, de los presupuestos, me fastidiaban. Lo mío era la literatura.

Y es eso: El mundo de afuera es una novela entretenida, con ritmo, humor, es redonda, atractiva. Es cierto que no tiene la gravedad de las trascendentes obras literarias de otros tiempos. Y no creo que apunte a ello. Leí algunos comentarios en internet que la tildan de superficial, que deja un regusto indefinido, que se queda por la mitad, que los personajes “dan para más”.

Creo que en parte es cierto, porque la historia tiene todos los ingredientes: un castillo, una princesa, un hecho policial, un romance, algo de magia, personajes de todas las condiciones morales y sociales. Hasta un detective paranormal. Tal vez por eso, por las expectativas que genera este cóctel, algunos lectores se hayan sentido defraudados.

No es mi caso. Yo la leí con gusto y placer. Mis ojos de escritor absorbían los secretos.

—¿Corrige? —le pregunté al arrimarme a la mesa para que me firmara un ejemplar— ¿Corrige solo, o con otra persona?

—¿Cómo es tu nombre? —dijo y me estiró su mano, y me presenté como escritor aspirante al premio que él había ganado.

Al estrecharla percibí a una persona refinada. Franco tiene ese aspecto: sociable, entretenido, sincero.

—Sé perseverante —me aconsejó en tono amistoso—. Preséntate a los concursos. Yo hace catorce años estoy en esto.

Yo recién empiezo, pensé, y se lo dije.

—Corrijo, sí, claro —continuó—. A veces estoy tan metido en la historia, que necesito una opinión objetiva y por eso corrijo con otro. Creo que es necesario.

Y a la vez que decía esto, escribía: “Para Fernando, con mi afecto de colega. Jorge Franco. Agosto 20/14”

Volví a mi casa con el mismo libro que una vez había traído como un ladrón. Pero esta vez lo hacía con orgullo. Él, Jorge Franco, el premio Alfaguara 2014, me había llamado “colega”.

Así fue para mí El mundo de afuera: un importante episodio en la aventura de hacerme escritor.

* Fernando Daniel Bravo nació en Buenos Aires; es ingeniero industrial. Su pasión por las letras logró limar las rejas de los números y ver la libertad recién en el 2010, ya con más de cuarenta años. Desde entonces participa en el TCyC, escribió algunos cuentos y una novela titulada Balcones. Sus amores en literatura son Ray Bradbury, Boris Vian, Mario Vargas Llosa; en cine, Alan Parker; en música, Pink Floyd, Seguei Rachmaninov; en teatro: Antón Chéjov, Alejandro Casona; en óleos, Vincent Van Gogh, Rembrandt; en arquitectura, César Pelli.

* Fernando Daniel Bravo nació en Buenos Aires; es ingeniero industrial. Su pasión por las letras logró limar las rejas de los números y ver la libertad recién en el 2010, ya con más de cuarenta años. Desde entonces participa en el TCyC, escribió algunos cuentos y una novela titulada Balcones. Sus amores en literatura son Ray Bradbury, Boris Vian, Mario Vargas Llosa; en cine, Alan Parker; en música, Pink Floyd, Seguei Rachmaninov; en teatro: Antón Chéjov, Alejandro Casona; en óleos, Vincent Van Gogh, Rembrandt; en arquitectura, César Pelli.