por Sofía Passini (1971-2003)

El pasado 17 de octubre se cumplieron once años del fallecimiento de Sofía, quien, en palabras de Marcelo di Marco, «era en verdad una mexicanita excelente, muy amable y dulce. Narradora talentosa y perseverante, cada vez sacaba mejores cuentos. A mí me queda un hermoso recuerdo de Sofi, la sensación de haber trabajado juntos con toda la garra hasta el final”.

No contamos con muchos más datos biográficos, pero qué mejor descripción de ella que la escrita por un amigo suyo, José Antonio Cotrina, en el foro de elaleph:

«Sofía Passini. Asrai. Asraii.

¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo dar con las frases que retraten el milagro? ¿Cómo encontrar el verbo que conjugue a la vez la magia, la sorpresa, el sueño, el delirio de haber tenido la suerte de coincidir con Sofía, de haber estado a su lado aunque nos separara un océano?

Es imposible.

Pero una de las muchísimas cosas que aprendí con ella fue que la única dirección en la que es “sensato” avanzar es esa misma: hacia lo imposible. Avanzar siempre hacia el sueño aunque no lleguemos a soñarlo nunca, aunque no alcancemos la meta. Rumbo a lo imposible. Siempre.

Para hablar de ella podría recurrir al tópico. Podría decir que Sofía era madre, hermana, hija, amiga, sueño, sorpresa, alma, compañera… Que era la mejor. Podría decir que tenía 32 años y que era un milagro. Pero ésa no es la verdad completa, no lo es. Es imposible retratar la maravilla. No hay palabras que puedan contenerla.

Porque es Sofía…

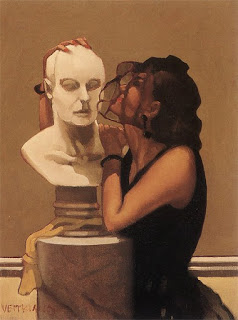

Adoraba a su familia. Vivía rodeada de animales: gatos, perros, peces, tortugas existencialistas, camaleones… Tenía los mejores amigos del mundo, y entre ellos un grupo maravilloso de ludotequitos de los que no paraba de hablar. Le gustaba pescar para luego devolver el pez al agua, pero sólo después de ponerle nombre, “porque así puedes llamarlos cuando quieras, porque si tienen nombre saben quiénes son y además son tus amigos, porque los dejaste ir”. Era amor desmedido. Hacía magia con las matemáticas. No le gustaba ir de tiendas, pero nada de nada (¿Y las librerías? le pregunté yo. Las librerías no son tiendas, me contestó con toda la seriedad y razón del mundo) Hacía su propio papel en el microondas. Se perdía en los libros como sólo los que los aman de verdad son capaces de hacerlo. Dibujaba sueños propios y ajenos, y redefinía el color en cada uno de ellos. Encerraba unicornios y ángeles en exlibris con su nombre y el mío. Repartía estrellas, libros y atrapasueños en sobres que cruzaban el mar y te dejaban temblando, porque dentro venían su alegría, su melancolía, su aroma… Era Sofía. Amaba la naturaleza y vivía en Tequisquiapan (Querétaro, México) el lugar donde dicen que se encuentra la Fuente de la Eterna Juventud. Era la reina del país de las búsquedas, era el sueño que soñamos los que vamos dando tropezones en los márgenes de la realidad. Conocía el secreto que hace aullar a los caracoles y convierte a la luna en una sonrisa encajada entre las ramas de un árbol. Era un hada. Conjuró la mejor tormenta, la que no terminará jamás, porque la llevo dentro. Invocó el silencio que dejan las golondrinas a su paso y descubrió con su risa lo que trataba de callar el espíritu de la escalera. Era vida. Le gustaban los suelos resbalosos para patinar en ellos, aunque esos suelos fueran de lugares serios y dignos como museos y teatros donde está mal visto patinar. Le encantaba la arquitectura. Los títeres. Las libélulas. Los dulces. Los duendes, las hadas –ella era Asrai, la mejor de todas ellas–. Las velas perfumadas. Escribir, jugar con las palabras, haciéndolas bailar para contar historias que sólo ella podía contar. Encontró la cita adecuada para cambiar mi vida y la de muchos. Adoraba la ópera (Puccini ¡Tosca!) Le encantaba jugar al ajedrez y si era con su abuelo, todavía más…

Pero sobre todas las cosas amaba a sus hijos: Fede y María. Dos sueños. Dos milagros que sin ella no hubieran sido posibles.

No, es tontería, es imposible describirla, aunque me pasara la vida entera escribiendo sólo lograría capturar un atisbo de su sombra, pálidos reflejos del indescriptible fulgor de una existencia mágica.

Como le dije a una persona muy cercana a ella: “Porque es Sofía. Y es sueño y risa y alegría y magia constante. Y es una ausencia habitada. Y es juego y música. Lo es todo. Y lo seguirá siendo para siempre.”

Para siempre, sí.

Porque Sofía es un hada que se convirtió en ángel”.

—Escuche, reverendo Flitch —dijo Mr. Monroe diluyendo un terrón de azúcar sobre la cuchara que apenas tocaba el té—. Soy un hombre razonable, pero lo que usted me pide no tiene sentido.

—Mr. Monroe, no estoy hablando de todo el terreno de la loma. Es sólo ahí, donde el arroyo termina formando el espejo de agua. No creo que sean más de cinco o seis árboles. ¿En qué podría afectarle?

—Terminemos el té. Después lo llevaré a conocer la fábrica, así podrá usted comprender mejor.

El despacho de Mr. Monroe era un lugar confortable y bien amueblado. Las paredes tenían a esa hora un cálido color durazno, reflejo del atardecer que las cortinas descorridas dejaban pasar. El enorme librero y la mayor parte de los libros, así como el escritorio de caoba, los sillones tapizados en piel y la exquisita vitrina del fondo habían sido colocados ahí por Mr. Monroe padre. La delicadeza del espacio era absolutamente discordante con la figura de Mr. Monroe hijo, quien ya rozaba los cincuenta. Alto, gordo, calvo y gris, semejaba un elefante atrapado en un reloj de cucú. Cuando se levantó, pesado, y caminó despacio hacia la vitrina, el reverendo Flitch pensó que el imaginario reloj debía estar marcando la hora en punto. Con una suavidad que le era ajena, Mr. Monroe abrió sólo una de las hojas y sacó una caja plana y larga de madera pulida. La colocó con extremo cuidado sobre el escritorio, deslizó la tapa y tomó uno de los lápices que estaba en el interior.

—Mírelo bien, reverendo, obsérvelo con atención —dijo Mr. Monroe entregándole el lápiz—. ¿Qué es lo que ve?

—Un lápiz, hijo, no es más que un lápiz. Hermoso, sí, pero no puede usted compararlo con…

—¡Un lápiz! —interrumpió furioso Mr. Monroe golpeando el escritorio con los puños—. Un lápiz nada más. ¡Es una obra maestra! Es perfecto, delicado pero fuerte, bello y práctico a la vez. ¡Práctico! ¿Entiende? En él se basa el progreso. Sus niños, que hoy juegan en mi arroyo, mañana deberán ser hombres de provecho. Claro que, para ello, habrá que educarlos. Tendrán que aprender a leer y escribir. ¿Y con qué escribirán si no se fabrican más lápices?

—Pero…

— Y no sólo eso, reverendo. ¿Tiene usted idea de cuántas familias dependen de este lugar? ¡Ciento cincuenta! Ciento cincuenta hombres mantienen aquí a sus mujeres y a sus hijos gracias a esto que usted llama lápiz, sólo lápiz. Pero eso no es todo. ¡No! No es sólo el futuro de este país. Miles de personas en Ceilán viven de las exportaciones de grafito. Transacciones que constituyen una parte medular del comercio. ¡Barcos, puertos, ciudades enteras! ¡Y todo por un simple lápiz!

Agotado, Mr. Monroe suspiró. Lanzando una de sus manazas le arrebató el lápiz al reverendo Flitch, quien lo miró desconcertado. Les había prometido a los niños salvar al menos ese pequeño pedazo de bosque. Creía que, con los argumentos correctos, toda persona podía cambiar de opinión. Pero ahora no estaba tan seguro.

—Mr. Monroe, se trata tan sólo de un pequeño jardín boscoso. Esos cedros no harán un imperio… pero sí hacen felices a nuestros niños, que juegan ahí durante el verano. Todas sus fantasías dependen de ese sitio. Cuentan, por ejemplo, que los círculos de hadas…

—¿Círculos? ¿Círculos de hadas? ¡Basta, reverendo, basta! Estamos en 1845 y usted viene a hablarme de hadas, duendes y vaya a saber qué más. Mire: ésta es mi fábrica, son mis terrenos, son mis árboles. Haré con ellos lo que me venga en gana y lo que me viene en gana es hacer lápices. Lápices verdes como gnomos, si usted quiere. Ahora, si me disculpa —señaló la puerta—, acabo de recordar algo que debo atender con urgencia. Nos veremos en otra ocasión. Gracias por su visita.

—Thoreau escribió su libro más influyente, Walden, sobre el ciclo de la vida en el lago Walden, a unas dos millas del centro de Concord, donde vivió entre 1845 y 1847. Pero su mayor y más impresionante obra es un diario que contiene unos dos millones de palabras.

Parado al frente del pizarrón, el profesor dejaba fluir uno más de sus monótonos discursos a los que nadie ponía atención. La poca luz en el salón de clases, el intenso calor y la voz gutural y monocromática que rebotaba contra las paredes mantenían a los alumnos en un estado límbico. Nadie haría preguntas, nadie interrumpiría la aburrida clase de literatura, que ni siquiera era aprovechada para hacer las tareas de otras materias.

El sonido del timbre despertó a los alumnos, que comenzaron a desperezarse mientras trataban de recobrar la conciencia y guardar los útiles.

—Les recuerdo que deberán entregar sus ensayos el martes de la próxima semana —dijo el profesor, al tiempo que recogía los libros puestos en reposo sobre el escritorio durante cuarenta y cinco minutos. Y agregó amenazante—: Señorita Jiménez, la espero en mi oficina a la hora del receso.

Gina ni lo miró. Guardó su cuaderno y comenzó a acomodar los lápices y las plumas dentro del estuche. No quería ir a clase de música, había olvidado otra vez la flauta. Aquel sería otro de esos días que parecían no terminar jamás; otro de los muchos días que, si pudiera, borraría del calendario. Inés se acercó, contenta como siempre. Gina admiraba su capacidad para esquivar cualquier situación.

—No le hagas caso, no pasará de ser otro de sus aburridos sermones. Total, saliendo nos vamos por ahí.

—Inés, yo tengo beca, las calificaciones sí me importan. Me va a reprobar, estoy segura. El tipo me odia más a mí que yo a él. Además ya conoces a mis papás, no me la voy a acabar.

—Pues invéntale algo —sugirió Inés—. Imaginación te sobra. ¿Sabes para qué te quiere ver?

—No, no tengo idea. ¿Podrías taparme en música? Te alcanzo después.

Salió corriendo, necesitaba esconderse en alguna parte: si el director la veía fuera de clase otra vez, tendría un problema aún mayor. Sentada atrás del autobús del colegio, Gina trataba de entender por qué siempre las cosas le tenían que salir mal. No había nada en ella que le pareciera distinto al resto de las personas. Era exactamente un ser humano promedio, con una familia normal, una casa como cualquiera; iba a un colegio común, hacía las tareas, y cumplía con sus deberes por las tardes. No esperaba nada extraordinario, pero tampoco encontraba ninguna razón para atraer así la mala suerte. Sacó la manzana que traía en la mochila.

—No sirvo ni para Blanca Nieves ni para bruja. Pero ahora sí voy a terminar en la hoguera, y ni siquiera sabré por qué.

Mordisqueando la manzana, esperó a que todos estuvieran en el patio para salir de su escondite. Al acercarse a los cubículos de los profesores, las manos comenzaron a sudarle; se las restregó en la falda antes de aventurarse a tocar. Nadie respondió. Temblando, abrió la puerta.

—Profesor Fernández, ¿puedo pasar?

Sin voltear a verla, el profesor le indicó con una seña que pasara. Estaba concentrado leyendo alguno de los muchos trabajos que les dejaba a los alumnos, y no parecía tener intenciones de suspender su tarea. Gina miró la pequeña oficina, en la que apenas cabían el escritorio y un archivero viejo, con paredes cubiertas de tablas empotradas, llenas de libros y papeles en absoluto desorden. Olía a humedad, a papel; pero, sobre todo, a viejo. De pronto el profesor apartó los papeles y levantó la cabeza. Tenía cara de rata, ojos de rata, y cuando se enfadaba movía la nariz como rata. Una rata blanca y arrugada, pensó Gina mientras trataba de obligar a la saliva a pasar por la garganta y retorcía las manos escondidas tras la espalda, entretenidas en deformar el sweater.

— Señorita Jiménez… ¿usted se piensa muy lista o cree que yo soy idiota? —preguntó el profesor, al tiempo que sacaba un fólder del segundo cajón del archivero.

—No, profesor.

—¿»No, profesor»? ¿Eso es lo único que se le ocurre decir? Pues le tengo malas noticias: ni usted es tan lista ni yo soy idiota. Pensó usted que podría hacer trampa durante todo el año, ¿no es cierto? Total, si el idiota no descubrió el primero, no descubrirá ninguno y yo pasaré el curso sin problemas y sin esfuerzo. ¿No es eso?

La recriminación tomó a Gina por sorpresa. No había preparado algo como sugirió Inés, porque no sabía para qué la había llamado el profesor. Pero acusarla de hacer trampa… ¿Trampa en qué? Que le dijera que sus trabajos eran mediocres, que no se esforzaba, que seguramente los hacía durante otras clases y a la carrera, sólo para entregar, vaya y pase. ¿Pero trampa? Y debía verse muy sorprendida: la rata blanca comenzó a ponerse roja y de pronto soltó una carcajada amarga.

— ¡Pero qué buena actriz es usted! ¿Hasta dónde llevará la farsa? ¿Se piensa que no leo jamás? Claro, autores poco conocidos… ¡Poco conocidos para usted, no para mí! Maupassant, señorita Jiménez, fue la peor de sus ideas.

—¿Mo…?

Gina entendía cada vez menos, la cabeza le daba vueltas, sentía que el espacio se reducía sobre ella. Ahora sí estaba temblando de verdad. A pesar de conocer el mal carácter del profesor, jamás imaginó que pudiera enfadarse de esa manera. Estaba asustada, realmente asustada, y no podía pensar en otra cosa. Él se levantó y tomó un libro pequeño de una de las tablas, después abrió el fólder que había sacado del archivero.

—Este cuento, señorita —dijo blandiendo las hojas, triunfal—, ya lo localicé también. Lo recordaba, desde luego. Me lo había entregado usted a principio de año. Siempre lo supe, pero no había dado con él. Creyó usted que con unas cuantas modificaciones, que, por cierto, perjudican a la obra original, yo no me daría cuenta. ¡Plagio! Se llama plagio lo que usted ha venido haciendo todos estos meses: robo, mentira, engaño, burla. ¡Plagio! Ande, diga que no es cierto. Quizá no sea la misma edición, pero… ¿no es éste uno de sus cuentos?

Le dio el libro abierto por la mitad. Tratando de ganar tiempo para poder acomodar las ideas, Gina comenzó a leer. Tuvo que apoyarse en una de las tablas: el profesor tenía razón; efectivamente, el cuento que estaba leyendo era casi igual al suyo. Era una pesadilla, sólo tenía que dejarla correr y rogar para que no sonara el despertador, para no recordar. Eso: leyendo dejaría que el tiempo corriera, ya no pasaría nada más. Sin embargo la rata no tenía las mismas intenciones; su papel en el sueño era mantener la pesadilla. Se paró frente a ella y le arrebató el libro.

—¡Es mi cuento! —exclamó Gina, y enseguida se arrepintió.

—No, no es su cuento. Con ciento cuarenta años de diferencia, es fácil saber quién copió a quien. Ahora, dígame, ¿qué sugiere?

—Profesor… No sé, Déjeme explicarle… mire, yo, éste…

No supo cómo logró salir de la oficina. Lo que tenía claro es que no estaba soñando. La realidad era absurda, pero real. Tan real como la amenaza de enfrentar al Consejo Académico, que seguramente la expulsaría. Entonces no podría conseguir entrar a ninguna otra escuela, obtener una nueva beca sería impensable. Imaginó con claridad los gritos del padre, los sollozos de la madre y las burlas del hermano, que no perdería la oportunidad para demostrar que la hermana intachable no era más que una extraordinaria mentirosa. Además… ¿cómo podría localizar los otros cuentos, si ni siquiera sabía cuáles eran? El profesor sólo había dicho que databan del siglo XIX, no le había dado más que un nombre y un título. ¿Cómo quería que ella entregara en una lista los nombres de los otros autores y los títulos de los otros cuatro cuentos? Se le antojaba imposible. La otra parte, lo de escribir cinco cuentos nuevos en un fin de semana, no sería difícil. Total, no los quería para un concurso, ni siquiera para obtener alguna nota. Ella no había copiado los otros. Era una coincidencia… fantástica, sí, pero nada más. ¿Y si lo intentaba? ¿Y si sucedía lo mismo?

No quería pensar. En cuanto empezaba a brotar alguna idea, Gina la empujaba al fondo: todas se asomaban horribles. Tenía miedo, quería correr y alejarse. No sabía a dónde, o de quién, o de qué.

Movida por el instinto llegó hasta la biblioteca. Parada frente a la puerta, no se atrevía a entrar. Tampoco a irse. Caminó hasta la mesa de recepción, abrazando muy fuerte su mochila. La bibliotecaria, aburrida, pasaba las páginas de una revista vieja lamiéndose el dedo índice. Era una mujer gorda y desagradable, parecía más vieja que el edificio. Tenía el mismo color ocre que las paredes. Tal vez, cuando las pintaron, ella ya estaba encaramada en aquella silla, y al no moverse debieron pasar la brocha sobre ella sin que nadie notara que se trataba de una mujer.

—Disculpe… Estoy buscando un libro. Un libro, un cuento de un escritor que…

—LITERATURA. Tercer corredor a la derecha. CUENTOS al final. Credencial.

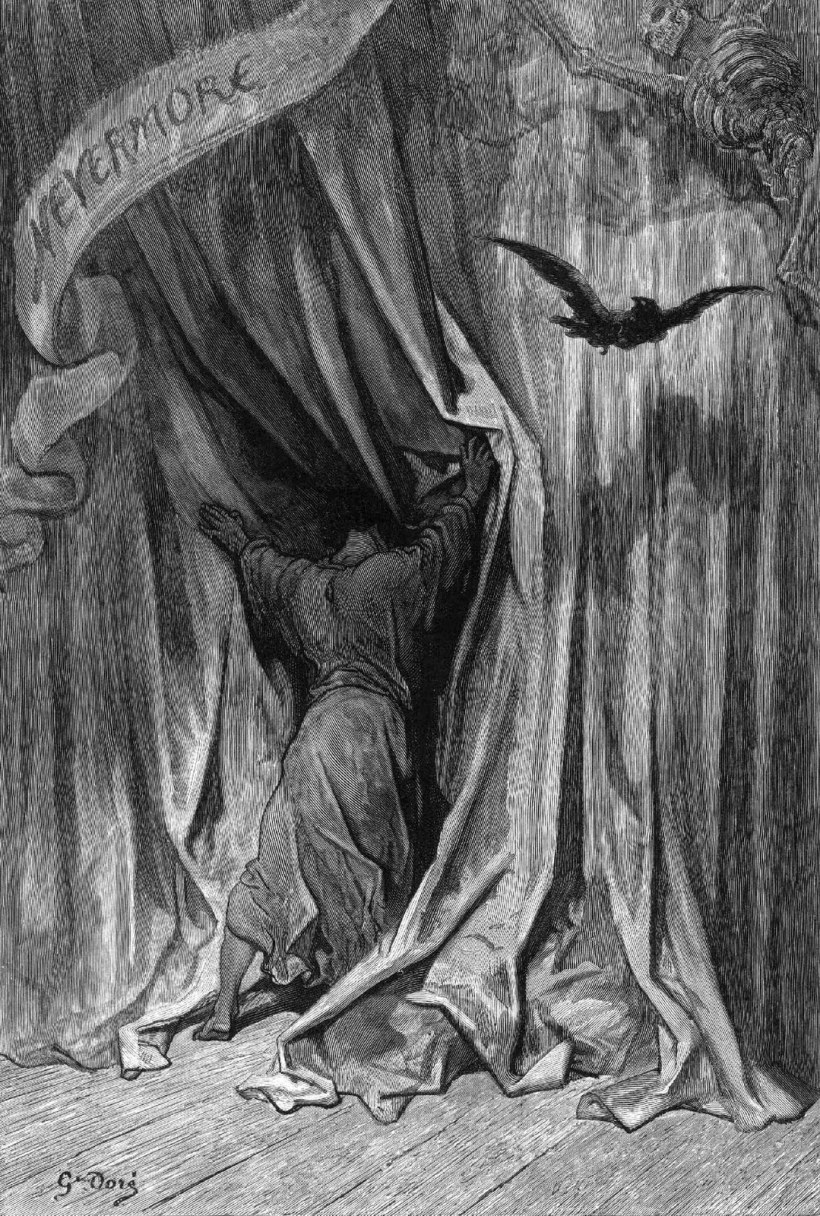

Sacó la credencial de su mochila y la dejó sobre la mesa. Sin ver, la mujer cogió la credencial y la metió en una caja de cartón forrada con un papel de flores deslucidas y opacas. Gina se volvió para buscar en el tercer pasillo. La penumbra, a la que todavía no se acostumbraba, le pareció aterradora: era el lugar perfecto para que pasearan fantasmas. Sacudió la cabeza tratando de ahuyentar la idea. Fantasmas no. Esa era la primera de las ideas que querían brotar. Luchaba para que se mantuviera quieta.

Nada es más difícil que buscar sin saber qué es lo que se busca. Gina veía los lomos de los libros, ninguno le resultaba familiar; no había nombres que indicaran nada, no se atrevía a tocarlos. Y constantemente volteaba para asegurarse de que nadie la observaba, de que nadie caminaba junto a ella. Sólo estaba la bibliotecaria; pero la mujer continuaba en su revista, viéndola sin ver.

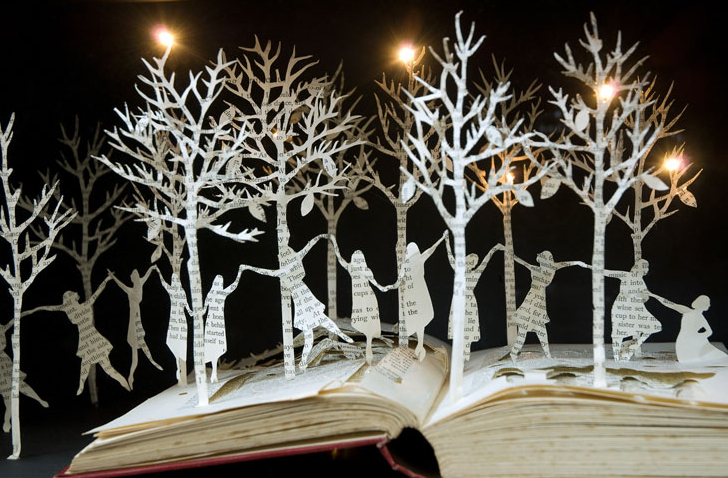

Tres tomos verdes y anchos la llamaron por fin. Se trataba de una antología: Los mejores cuentos fantásticos y de terror. Siglo XIX. Cargando los tres tomos se dirigió a una de las mesas, dejó su mochila en el piso y se sentó.

En las películas, las bibliotecas siempre tienen hermosos libreros, mesas pulidas con lámparas doradas y suaves alfombras de dibujos geométricos. Pero aquí la realidad era bien distinta: los metálicos libreros grises parecían haber vivido mejores días en una ferretería y clamaban ahora por un poco de pintura. Las sillas, también de metal, rechinaban sobre el piso de cemento. Las lámparas de neón, cansadas en el techo, no paraban de parpadear su luz verdosa y mortecina. Y, en las mesas rayadas, algo pegajoso invitaba a no quedarse. Pero Gina no tenía opción: si quería seguir estudiando, debía encontrar los cuentos. Y con ellos, quizás, una explicación lógica. Comenzó por revisar los índices. En el segundo tomo encontró el nombre de uno de los escritores que había apuntado el profesor Fernández en la carátula del fólder que le entregó con las copias de sus trabajos. Él había guardado los originales —obviamente no se los confiaría: ella era, para él, la más tramposa.

G-U-Y D-E M-A-U-P-A-S-S-A-N-T, «La noche» página 167.

Gina buscó la página y comenzó a leer:

Amo la noche con pasión. La amo, como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos, que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro, y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro.

No lo podía creer. Sacó unas de las copias, las puso junto al libro:

Soy como el búho que ama la noche, huyo como una sombra negra que atraviesa el espacio negro, voy lanzando mi grito vibrante y violento…

No, no podía ser, pasó la página…

¡Y era igual, todo era prácticamente igual! En el libro: La ciudad dormía y nubes grandes, nubes negras, se esparcían lentamente en el cielo. Y en las copias, en las malditas copias que ella había escrito: Grandes nubes negras se esparcían lentamente en el cielo mientras la ciudad dormía.

Temblando trató de buscar el final de la historia. Confundía las páginas, no podía mantener el libro abierto, lo hojeaba hacia adelante y hacia atrás. Por fin, el cuento terminaba. Gina trató de leer en voz alta. Las lágrimas apenas la dejaron ver las palabras, que en hojas diferentes se repetían como pesadillas. Ya no era el final de dos cuentos sino una extraña sentencia, una sentencia en duplicado: Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver… y que iba a morir… yo también… Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver… y que iba a morir… yo también…

Sentada frente al libro, arrugó las condenadas copias. La turbación del principio se había transformado en el terror que lo paraliza todo. No podía moverse, sólo lloraba. El libro estaba ahí, como si viniera de muy lejos, como hecho de otra sustancia donde las dimensiones se mueven distinto.

Todas las ideas que había querido mantener en silencio, saltaron, gritaron, la golpearon. ¿Por qué? Entendía cada vez menos y el miedo era cada vez mayor. Sin pensarlo, metió los pesados libros en la mochila y salió corriendo.

Hacia tiempo que había tocado para salir, la puerta del colegio estaba abierta. Gina corrió sin detenerse hasta llegar a un parque. Ahí notó que la mochila pesaba muchísimo. Le dolían las piernas, la cabeza y el estómago. Se dejó caer en una banca. El sonido del agua de la fuente, los colores de los globos con los que paseaba el globero, los árboles, los setos bien cortados, las flores y los niños pequeños que corrían y reían causaron un efecto sedante. Pudo por fin no pensar.

No supo cuánto tiempo había estado ahí sentada, sin moverse. Cuando los niños comenzaron a irse, tomó su mochila y caminó despacio. Por sí solas, las calles la llevaron hasta la puerta de su casa.

—¡Gina, dónde te habías metido! Me tenías muy preocupada. Llamé a todas tus amigas, pero ninguna supo decirme dónde ubicarte. Tu papá no tarda en llegar…

—Estoy bien, mamá —dijo Gina, y comenzó a subir las escaleras—. Sólo me duele la cabeza y me quiero ir a dormir.

—Pero Gina, no me dejes hablando sola. Merezco una explicación. ¡Regina, te estoy hablando!

De un portazo, Gina se encerró en su habitación y aventó la mochila. Apoyada contra la puerta escuchó los ruidos que venían de abajo. Su madre seguramente se habría puesto a fregar las cacerolas. Siempre era igual: cuando se enfadaba, limpiaba cualquier cosa hasta tranquilizase.

Los golpes contra la puerta la sobresaltaron. Al abrir, la sorpresa y el remordimiento aturdieron más a Gina: parada en el pasillo la madre esperaba paciente con una taza de té y un par de aspirinas.

—Gina, mañana hablaremos —parecía más preocupada que molesta —. Me debes una explicación. Y ya verás: algún día, tú tendrás hijos y te harán lo mismo.

—Sí mamá, ya lo sé. Me lo has dicho un millón de veces —tomó la taza y las pastillas, quiso sonreír, pero no pudo.

Esta vez cerró la puerta con cuidado, dejó el té sobre la mesa de noche y se acostó boca arriba en la cama. El miedo regresaba violento. Por más que trataba de no pensar, aparecían imágenes grotescas. Fantasmas transparentes flotando en la habitación se acercaban a ella y dictaban suplicantes historias atormentadas. Cuerpos muertos se levantaban y golpeaban en las ventanas extraños códigos de recuerdos impensables. No se movió, procuraba no ver ni escuchar nada. Trataba de tener una respiración sutil, tan sutil como la de los niños en sus cunas. De pronto sintió el aliento que seguramente voces perversas habían dejado escapar sobre su propia cuna cuando ella era pequeña. Las voces de seres que se divertían narrando relatos falsos para que los niños que parecían dormir tranquilos crecieran marcados, atados para siempre a las pesadillas.

No quería arriesgarse a cerrar los ojos, mucho menos a apagar la luz. No tocaría los libros, no en la noche. Música, sí, tal vez la música lograría alejar a los fantasmas. Revolvió entre los cds. No podía equivocarse: necesitaba encontrar uno que no molestara a los fantasmas, pero que tampoco les fuera a gustar tanto que decidieran instalarse todos juntos, al mismo tiempo, en su habitación. Canciones, necesitaba canciones. Canciones con letras tontas. Al fin eligió uno, lo hizo sonar. ¿Dónde estaba el conejo con el que dormía cuando era pequeña? Registró el closet hasta encontrarlo. Volvió a dejarse caer en la cama abrazándolo. No dormiría, esta vez no la tomarían desprevenida.

La luz la despertó, había olvidado cerrar las cortinas de su ventana. Salió de la habitación y bajó las escaleras. El tarado de Alberto ya estaba instalado frente a la televisión, no se movería en todo el día. En la cocina el padre leía el periódico, lanzó un gruñido a manera de saludo.

—¿Ya te sientes bien? —preguntó la madre, que se afanaba preparando el desayuno—. Ayúdame a poner la mesa.

—Ayer estuve en la biblioteca.

La madre volteó haciéndole una seña para que se callara. Era mejor guardar silencio, mantener la complicidad y la tranquilidad del sábado; después de todo, Gina había llegado antes que el padre. Para hacer girar la conversación, Gina preguntó:

— ¿Crees que existen los fantasmas, mamá?

—No preguntes tonterías y apúrate. Tú papá y yo iremos hoy a la comida anual del bufete. Te dejaré dinero para que pidan pizzas, apenas tengo tiempo para arreglarme. Y Gina, por favor, no pelees con tu hermano.

Arregló la habitación como nunca lo hacía, trataba de perder tiempo y mantenerse ocupada para no pensar y no tener que acercarse a los libros. Sin embargo, quería descubrir la verdad. Quizá hubiera una explicación tan simple que no alcanzaba a entenderla. Así pasaba siempre, las cosas más sencillas eran para ella las más difíciles. Acomodó los libros sobre el escritorio, y puso junto a ellos un fajo de hojas y el estuche de los lápices. No sabía muy bien por dónde empezar. Decidió escribir primero los cuentos, antes de leer. Lo mejor sería evitar la influencia de los relatos. Por otra parte, era de día, y ella siempre hacía las tareas en las noches. Quizá la hora fuera parte del problema.

Con los codos sobre el escritorio y la cabeza apoyada en las manos, Gina buscaba una historia. Contaría cualquier cosa en la que no sucediera nada extraordinario. Un día de campo o un cumpleaños estaría bien. Tomó un lápiz y comenzó a escribir. Las palabras salieron. Pronto el cuento fue tomando sentido.

Leyó la nueva historia y sonrió, había quedado bastante bien. Tal vez podría hacer los otros cuatro cuentos. Si los presentaba prolijamente el lunes y se inventaba una explicación absurda, de esas en las que sólo los maestros creen, quizá el profesor Fernández olvidaría la amenaza del Consejo Académico.

De cualquier manera, ella tenía que descubrir la verdadera explicación. Pero ganaría tiempo. Además, sea lo que fuese, tenía la absoluta certeza de que en el colegio no podría usar la verdad como una explicación satisfactoria. Terminarían enviándola con la psicóloga.

Gina pensó entonces en la psicóloga. A lo mejor no había fantasmas ni nada de eso. Podría ser que tuviera una doble personalidad, podría ser que una Gina leía cuentos y la otra los escribía, pero no se conocían entre ellas. Esta nueva idea la tranquilizó. Se había dejado llevar por ideas disparatadas. Entre la locura y los fantasmas, la locura es un enorme consuelo. Un manicomio no es tan mala idea, comparado con cualquier cosa del más allá.

Aún era temprano. Si se daba prisa, podría acabar los cuentos y tratar de encontrar los originales que la otra Gina leía quién sabe a qué horas. Después sólo tendría que planear la manera de explicarlo todo. Iría con la psicóloga, que la pondría bajo tratamiento. Eso sí: tendría que hacer que el profesor Fernández se tragara todas sus palabras. ¡Acusarla de tramposa, tan luego, cuando sólo estaba un poco loca! Él debía haber descubierto que Gina necesitaba ayuda, que no era como los demás. Y sus padres exigiéndole siempre tanto… Y ahora sería su hermano quien tendría que hacer la mayor parte de los deberes y ser comprensivo y paciente con ella. Sonrió: la tercera Gina acaba de aparecer; una Gina con suerte, que sería tratada siempre con respeto y temor. Por qué no.

Contenta, abrió uno de los tomos verdes. Comenzó a leer. La noche se acercaba.

Había encontrado todos los cuentos, incluyendo el nuevo que escribió esa mañana. El terror la capturó, el alivio de la locura había escapado muchas horas antes. Furiosa, aventó los libros contra la pared y arrugó todas las hojas. El viento que entraba por la ventana hizo pasar las páginas de los libros que habían caído abiertos. Sin ningún orden sacaba las cosas del closet y las arrojaba sobre los libros, quería que desaparecieran. Cuando los hubo sepultado bajo un montón de ropa, se dejó caer en un rincón. Agotada, lloró.

—Qué bueno que vienes, Inés —dijo la madre de Gina—. A ver si contigo quiere hablar. El médico ha dicho que es una depresión profunda. Si continua así, no sé que haremos. Inés, antes de que te vayas quisiera que habláramos un rato.

—Sí, señora, la busco antes de irme. ¿Gina está en su habitación?

—En todos estos días no ha querido salir de ahí. Sube. Si me necesitan, estaré aquí.

—Gina. Gina, soy yo, Inés. Abre por favor.

Inés esperó un rato en el umbral, la puerta estaba cerrada con llave. Cuando finalmente se abrió, la imagen de Gina la dejó paralizada: en medio de un profuso desorden, se veía enferma, ojerosa, apenas cubierta con una camiseta vieja. Había libros, hojas, cds y ropa tirados por todas partes. La cama estaba sin hacer, el estéreo roto; las cortinas descolgadas componían un enorme bulto en un rincón.

Gina no parecía haber notado la presencia de Inés. En silencio caminó hasta el otro lado de la habitación y se sentó sobre la cama. De pronto comenzó a llorar. Inés no sabía que hacer; decidió ponerse a recoger un poco, más por no quedarse inmóvil que por ayudar.

—Inés —dijo Gina de pronto—, esto es horrible. No sé lo que está pasando, pero tengo mucho miedo.

—Gina, ¿qué pasa? —Inés se sentó en la orilla de la cama.

—¿Puedo confiar en ti? ¿Me ayudarás? —sin esperar una respuesta, Gina se levantó, comenzó a revolver entre los montones de hojas y las apiló en el suelo. Después recogió varios libros, que colocó a un lado de los papeles—. Revísalos, Inés. Tienes que decirme qué está pasando, qué me está pasando.

Inés se acomodó para ver los papeles. Nunca le había gustado leer, pero al menos fingiría. A ver si, mientras tanto, Gina terminaba de explicarle de qué se trataba todo aquello, porque ella no entendía una palabra.

Minutos después, Gina tomó un grupo de hojas engrapadas y leyó el cuento en voz alta. Luego leyó el mismo cuento, pero esta vez de uno de los libros.

— ¿Lo notaste? ¿Viste? Mis cuentos… son sus cuentos. ¡Sus cuentos!

—Gina, no entiendo ¿Copiaste las historias? ¿Cuál es el problema? Todos copiamos, no eres la única.

Gina no contestó, sólo movió la cabeza y se quedó mirando el vacío. Trataba de encontrar la manera de explicar lo que sucedía, pero no daba con ninguna idea coherente. Se sentía cansada. El miedo se había arraigado tanto que ya no pensaba en él.

—No, no copié nada. Todo lo escribí antes de conocer los cuentos… pero todos existían. No sé, es como si alguien me obligara, como si alguien se hubiera metido dentro y me dictará las historias. ¿Me crees?

Inés no sabía si creer o no en aquel relato misterioso, pero el estado de Gina la asustaba. Quería ayudarla y no se atrevía a contradecirla. Leyó dos cuentos más. De ser verdad lo que su amiga le contaba, estaban frente al suceso más extraordinario y aterrador que jamás hubiera imaginado. Finalmente se aventuró a sugerir una teoría sobre fantasmas.

—No sé bien, pero podrían ser fantasmas que no terminaron de hacer algo y buscan ayuda. O quizá sí exista la reencarnación, o hay espíritus que no conocemos y quién sabe cómo hacen estas cosas. Quizá sean ángeles o algo peor. Tal vez, extraterrestres que siempre han venido —Inés hablaba muy rápido; como tratando de que ninguna palabra fuera realmente comprensible, como si evitara caer en algún conjuro o invocación—. ¿Qué piensas tú? ¡Di algo!

Pero Gina callaba.

Intentando mantener la cordura y el orden, Inés trató de seguir el curso de las ideas.

—¡Pues por ahí, Gina! Mira: se me ocurre que, tal vez, descartando una a una las posibilidades, al final encontraremos la verdadera. Quizá demos con alguien que conozca un caso parecido y sepa qué hacer. ¿Por qué no buscamos a uno de esos tipos raros que investigan cosas paranormales o algo así?

—¿Y dónde vamos a conseguir a alguien así? —gritó Gina, desesperada.

—¡Espera! Vayamos con calma, o no resolveremos esto. Yo creo que lo primero es ver quiénes y luego dónde.

—Está bien, prefiero eso a seguir así. Tal vez, un psíquico…

—Todas las ideas, Gina. Desde gurús hasta exorcistas, brujos, gitanas o científicos.

Convencidas de que por fin hacían algo, decidieron preparar una lista. No descartarían ninguna probabilidad hasta estar completamente seguras de la inoperancia de cualquiera de las hipótesis.

—Bien —dijo Inés, segura—. Empecemos. Anotaremos todas las ideas y después planearemos cómo abordar a los expertos, ¿de acuerdo? Préstame una hoja o un cuaderno y algo para escribir.

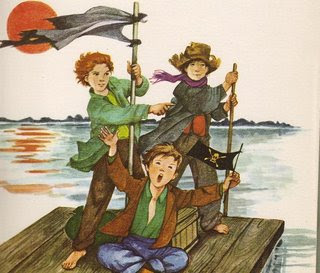

Gina le entregó uno de los cuadernos del colegio, junto con una caja larga y plana de madera pulida. Inés deslizó la tapa de la caja y sacó uno de los lápices verdes que estaba en el interior.

— ¡Que lindos lápices! ¿De dónde los sacaste?

—¡Inés, para lindos estamos! Los compré en Concord, en una venta de garage. Fue el año pasado, cuando fuimos a visitar a los amigos de mis papás. Bueno, ¿vamos a hacer la lista o no?

Inés se acomodó en la silla frente al escritorio. Tomó el lápiz, preparada para empezar a escribir.

—Espera —interrumpió de pronto Inés—. Se me acaba de ocurrir una idea buenísima. La voy a escribir, quizá nos sirva de algo. Si quieres, tú ve haciendo la lista y ahora que termine te ayudo a completarla. No quiero que se me escape.

Sin decir más, Inés comenzó a escribir. Gina la miraba sorprendida. Después de unos minutos se acercó para ver lo que escribía. No lo podía creer. Inés estaba redactando un cuento.

Gina pensó en aquella idea que siempre le daba vueltas: la verdad siempre está en las cosas más simples, aun cuando parezcan fantásticas. Procurando no distraer a Inés, tomó la caja de los lápices y leyó la inscripción grabada en la parte posterior:

Monroe Pencils

Limited Production

Green Collection: Circle of Fairies

24 pencils

Manufactured product by petition of Mr. Thoreau

Gina sonrió y buscó con la mirada un libro, lo encontró junto al bulto de las cortinas. Revisó el índice. Ahí estaba: «El forjador de milagros», de Fitz-James O’Brien.

Se tiró en la cama con el libro abierto. Trataría de leer el cuento completo antes de que Inés terminara de escribirlo.

* Adrián Granatto es un escritor amateur argentino, nació el 21 de octubre de 1966. No publicó en ningún concurso importante y, sacando a su mamá, no lo conoce nadie.

* Adrián Granatto es un escritor amateur argentino, nació el 21 de octubre de 1966. No publicó en ningún concurso importante y, sacando a su mamá, no lo conoce nadie.

Barrenechea me reprochó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona, creo que con referencia a los relatos de Las armas secretas, aunque quizá se trataba de los de Final del juego. Cuando le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera actuaba como una primera persona disfrazada, y que por eso la memoria tendía a homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro.”

Barrenechea me reprochó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona, creo que con referencia a los relatos de Las armas secretas, aunque quizá se trataba de los de Final del juego. Cuando le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera actuaba como una primera persona disfrazada, y que por eso la memoria tendía a homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro.”