Con gran placer, presentamos hoy otro de los relatos finalistas del concurso de relatos que Marcelo di Marco había propuesto al centenar y medio de miembros de nuestra comunidad TCyC. La consigna incluía un video en el que los relojes giraban locamente y la aparición de la palabra «nenúfar». He aquí la magnífica solución que encontró Franco Marin, quien se ganó este excelente cuento.

Por Franco Marin *

—La aleación de magnesio y titanio que recubre a la nave resistirá perfectamente el impacto —le explicaba el Comandante Gerhard a la tripulación del Exodus I, reunida en la sala de embarque de la sede de la Agencia Espacial de la Nación—. El gran problema, en esta atmósfera viciada, sería el calentamiento generado por la fricción: puedo asegurarles que, no bien alcanzáramos los seis kilómetros por segundo, la nave ardería como la mismísima cabeza de un fósforo.

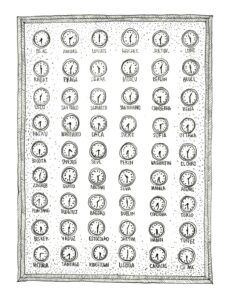

Mientras Gerhard largaba aquella perorata técnica, Amira Vitale, en grado de Participante de la Misión, se entretenía mirando los relojes que desde las paredes recordaban la hora de las distintas capitales del mundo: le gustaba ese toque vintage del roble en aquella sala tan moderna. Y contemplaba, a través de los ventanales, el naranja rojizo que la luz del ocaso le arrancaba al acero del Exodus, estoico bajo la constante lluvia de fuego.

La llamaban la lluvia de fuego, aunque no era exactamente fuego lo que caía, sino una especie de granizo con alto contenido de azufre. Durante días enteros había ido acumulándose por todas partes. Aglomerado en esos montículos bajo el sol, el azufre ardía descontrolado en un efecto gelatinoso similar al del napalm, aunque no podía combatirse ni siquiera con la más reciente tecnología. Y así se habían originado los focos de incendio que ahora se propagaban abrasando edificios, pastizales, bosques y poblados.

—Y en circunstancias como esta, señoras y señores —iba concluyendo Gerhard—, no contamos ni siquiera con el mínimo margen de error. ―Estudió las caras de sus tripulantes y pasajeros: todos habían comprendido la inminencia del desastre: muy pronto se les acabarían los alimentos y el agua―. Bien, fin del comunicado. Se les dará un nuevo informe, tan pronto la situación se modifique.

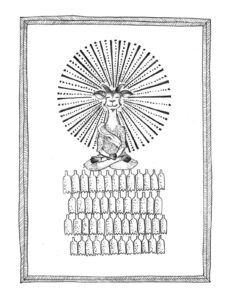

Con los ajustados movimientos que le permitía el traje espacial, Amira hurgó en su bolso de supervivencia, y activó el iPhone 23. Entró a Google, y escribió: meditación guiada. La relajaba meditar, la distraía de toda aquella mierda. Puso play, y por los inalámbricos le llegó una melodía de piano, acompañada por la animación de un estanque en el que algunos nenúfares flotaban como gigantescos microbios. Vamos a poner nuestra atención en este momento, dictó una voz de mujer. Qué sonidos escuchamos en el lugar donde nos encontr… Amira paró el video: había hecho el intento, pero sabía que le sería imposible relajarse.

Y la lluvia de fuego arreciaba.

—El planeta ha cumplido su fase, señoras y señores —les había dicho Gerhard la semana anterior, durante la última simulación de vuelo—. Pero no desesperen. En la galaxia, estos ciclos son de lo más comunes. Se extinguirán quienes deban extinguirse, y los más aptos fundaremos el nuevo estado evolutivo.

Había que huir de aquel mundo agónico, eso estaba bien claro para ella. Pero a la vez se preguntaba por qué sólo tenían que salvarse unos pocos, por qué no llevar con ellos a los demás. ¿O acaso no se podían construir más transbordadores, o hacer más viajes al espacio?

Basta, se dijo Amira, sacudiendo la cabeza. Se levantó y caminó un poco. Tenía razón Gerhard: si quería cumplir con el papel de relevancia que le tocaba en la misión, no le convenía estresarse.

—Y agradecé que te elegimos —le decía.

Y agradecida estaba. Cómo no iba a estarlo. Si hasta hacía poco, ella no era más que una de las finalistas del Miss Argentina, cuando le había sonado el teléfono:

—¿La señorita Amira Vitale?

—Soy yo. Quién habla.

—Comandante Primero Guillermo Gerhard, Agencia Espacial de la Nación. —Lo dijo de una, sin tomar aire, como si estuviera cuadrándose frente a alguien de mayor rango. Después relajó el tono—. Estamos interesados en sumarte a un nuevo proyecto, Amira. Un programa espacial.

—¿Especial, dijo?

―Espacial ―corrigió el tal comandante―. Vimos tu cara en la televisión, y la verdad es que… ¿cómo decirlo? Nos sedujo, hablando científicamente.

—Gracias, Comandante. —Ella sintió el calor subiéndole a las mejillas: muchas personas (y sobre todo la prensa) vivían elogiándola, pero nunca lo hacían como acababa de hacerlo Gerhard, hablando científicamente. Amira prefirió creer que estaba siendo víctima de una jodita. De una joda grosa, mejor dicho. Y el Comandante o lo que fuera seguía con el verso:

—Contrastamos la información de tu adn con las muestras de nuestro registro, y hallamos que tenés una genética excepcionalmente saludable, bien robusta. Además, tu perfil antropométrico es perfecto.

—La nariz y la boca las saqué de mi mamá —dijo ella, orgullosa—. Los ojos, de mi papá.

—Sin duda, una bendición. Felicitaciones, Amira: darás a luz a la Nueva Humanidad.

¿Nueva Humanidad?

Ahí Amira no aguantó la carcajada.

—¿Es una joda? Es una joda, ahora caigo. ¿No serás vos, Mauricio? Dejame en paz, flaco. Ya pasaron dos meses: te dije que no quiero volver con vos.

—No creo que necesites preocuparte por ese tal Mauricio —dijo Gerhard—. Tenés cosas más importantes en las que pensar. ―El Comandante hizo una pausa―. Pongámoslo de este modo: ¿por qué conformarte con ser Miss Argentina, cuando podrías convertirte en Miss Universo?

—Miss… Universo. ―Al pronunciar esa expresión, lentamente, Amira le sumaba a cada sílaba coloridos matices de aves y de flores.

Y Gerhard pasó a detallarle cuál sería su papel en el Proyecto Exodus.

—Lo puedo charlar con mis papás —preguntó ella, después de escucharlo con mucha atención.

Y sus papás le habían dicho que sí, que por supuesto que sí, que cómo iba a rechazar una oportunidad como esa.

Amira llevaba tatuadas en la mente sus caras la tarde en que se habían despedido:

—Cuidate, hija.

—Te amamos.

―Y estamos orgullosos de vos.

Cuánto los extrañaba a los viejos, tan amorosos que eran. Siempre apoyándola en todo, incluso en lo de viajar al espacio. Porque ella les había mentido que había quedado seleccionada para un campamento espacial.

Y no, no les había contado que el verdadero “papel de relevancia” que el Comandante Gerhard le había asignado a Amira Vitale —la de la genética perfecta, la de las facciones perfectas, la de la antropometría perfecta— consistía en: 1) subirse al Exodus I; 2) ser inseminada con espermas seleccionados de Inseminantes perfectos, y 3) dar a luz a los bebés perfectos que fundarían la Perfecta Nueva Humanidad.

No debí mentirles, rumiaba Amira, golpeteando con un nervioso talón el alfombrado de la sala de embarque. Tendría que llamarlos. Tendría que contarles todo.

Y ya iba a sacar el iPhone, cuando sintió que le acariciaban el brazo.

—Sebas, qué hacés acá.

El Teniente Sebastián Amenábar le gustaba desde su primer día en el Centro de Entrenamiento Espacial, cuando se lo cruzó en la máquina del café, y él le contó la pena que sentía por haber tenido que abandonar a Bravo, su querido bóxer, para venir a la misión. Amira le dijo que le pasaba lo mismo con sus viejos ―salvando las distancias entre los seres humanos queridos y los queridos animales, obvio―. Rieron, y después de charlar un rato aquel día, ya percibía ella una conexión entre los dos. Y a esta altura, a Amira se le erizaba hasta el último pelito de la nuca de tan sólo pensar en esa boquita carrrnosa recorriéndole el cuello y la espalda y… y otras partes. Pero Sebas andaba tan ocupado en las maniobras de instrucción que ni siquiera para un chape detrás de algún armario tenía tiempo. Y ella se consolaba diciéndose que ya habría ocasión y lugar, y se imaginaba viajando por el espacio con él: comiendo, durmiendo, y —sobre todo— haciendo el amor con él. Si hasta soñaba que tenían siete bebés hermosos. Y hubiera podido hacerlo realidad al sueño, si no fuera porque Gerhard lo había nombrado a Sebastián su Teniente, y no el Inseminante de Amira.

Conque Miss Universo, ja. Qué hipócritas de mierda.

A veces, a Amira le daban ganas de meter a la tripulación, a los Inseminantes, a Gerhard y a todos —apilados como en el tetris— en el Exodus I, y prenderle la mecha al cohete, y mandarlos a todos volando al carajo. Menos a Sebas: con Sebas no podía enojarse.

—Teniente —le dijo, pícara—, si lo engancha Gerhard, lo mata.

—Que se espere un rato el viejo ese —dijo Sebas, y, suspirando, se tiró en la silla junto a ella.

—¿Cómo van los preparativos para el lanzamiento?

—Es cuestión de que afloje un poco la lluvia de azufre. —Él miró hacia afuera, con un gesto de desdén—. Y si no afloja, Gerhard está dispuesto a sembrar sulfuro de carbono.

—No lo entiendo.

—Supongo que utilizan uno de esos cañones antigranizo. El proyectil de carbono disuelve el azufre de las nubes.

Ella negó con la cabeza.

—Lo que no entiendo ―dijo― es por qué suceden estas catástrofes. No entiendo por qué no me dejaron traer a mis viejos. No entiendo por qué sólo nos tenemos que salvar nosotros. No lo entiendo, Sebas. No entiendo nada.

—Es mejor no hacerse tantas preguntas, Amira. —Sebas la rodeó en un dulce abrazo—. Ahora tengo que ir con Gerhard, pero vuelvo pronto. —Y, entre apasionado y torpe, la besó y se fue por donde había venido.

Ella se quedó ahí sentada, sola, con el clásico alboroto de mariposas enamoradas en el estómago. Pero no le duraron mucho tales aleteos, porque al momento acudió un mosquito a zumbarle en la cabeza: Que no, que no podés estar tranquila, que ahora mismo lo único que podés —lo único que debés— hacer, es preguntarte, acerca de todo, por qué, por qué…

—¡Por qué!

Y, buceando en el mar de sus recuerdos —como dicen los falsos poetas—, se topó con la imagen de un linyera borracho que, días atrás, los había conminado gritándoles en medio de la calle:

—¡Teman, bestias! Teman, porque al desafiar la ira del Dios vivo, ustedes mismos legislaron su puta condenación.

Y si el linyera está en lo cierto, pensó Amira. Y si hemos ofendido al Dios, y ahora él nos está castigando…

No, imposible: aquellos eran sólo disparates, delirios de un linyera borrachín. Pero entonces por qué la lluvia de fuego, por qué se estaba consumiendo el mundo.

Un año atrás, durante el cierre de su campaña por la reelección, el Presidente había aprobado un plebiscito para decidir si el pai Ki Lama —un ecléctico líder espiritual que realizaba curaciones masivas, levitaba y hacía desaparecer objetos—: a) Era un enviado del Dios; o b) No era un enviado del Dios. Y, por aplastante mayoría, había ganado el Sí.

El pai Ki Lama fue nombrado Arúspice Oficial de la Presidencia. Y, para rabia de algunos retrógrados que aun se negaban a reconocerlo, acertaba en cada uno de sus augurios. Basten como ejemplos la predicción del atentado terrorista contra el líder de la oposición, o el anuncio anticipado del nacimiento —en la soledad de las montañas del sur mendocino— de un chivo con doble falo al que se veneraba en el edificio de lo que alguna vez había sido el santuario de la Difunta Correa. Así, el Gobierno se ganó el favor del pueblo, que, rendido ante la evidencia, creyó: al fin llegaba una religión real, de señales, y no de puras prohibiciones y mandamientos.

Pero después había sobrevenido la racha de tornados, inundaciones y pestes que culminaron con la lluvia de fuego, cereza de un apocalíptico postre. El Presidente de la Nación le ordenó a su arúspice que, en un gesto de su divino poderío, frenara la hecatombe o se mandara a mudar. Y el pobre pai se agotó en fórmulas y pases mágicos, pero no consiguió frenar ni una brisa.

Y el mismo Presidente que lo había encumbrado como Arúspice Oficial de la Presidencia, lanzó una encuesta online acelerada para que el pueblo mismo decidiera si se lo condenaba o no por delito de impiedad. Un 63.9 % del padrón votó por el Sí. Pero, antes de que lo encarcelaran para decidir a qué punto remoto del planeta sería exiliado, y ya despojado de sus honores, el pai Ki Lama se les fugó. Fueron unos chacareros quienes le dieron caza, en un rancho perdido en medio de Córdoba, y a modo de sacrificio expiatorio lo colgaron de un caldén. Pero no alcanzó la expiación de los chacareros, porque la ira del Dios, que era grande —¡la puta, si era grande!—, ya estaba desatada.

—Legislamos nuestra propia condena —murmuró Amira, mirando las caras ansiosas de aquella tripulación que aguardaba para escapar a un mundo más benigno. Y se le ocurrió que, una vez que consiguieran lanzar al Exodus I, todos ellos pasarían a ser… ¿una nueva tribu, una nueva gente, una nueva familia? Pasarían a ser la Nueva Humanidad.

Se levantó y caminó por la sala. Algunos tripulantes se arrellanaban en las sillas, entredormidos. Afuera, una infinidad de sulfurosas estrellas surcaba la noche. No muy lejos, se veían algunos edificios ardiendo. Ella se acercó a uno de aquellos relojes que tanto le gustaban. Faltaba poco para medianoche. Tratando de no pensar en todo lo que estaba sucediendo en el mundo, se dio a seguir el avance de las agujas en su carrera por marcar cada instante.

Entonces ocurrió algo extraño. Y decir que ocurrió algo extraño, en un escenario como aquel, era decir que ocurrió algo muy extraño. Ocurrió que el segundero comenzó a acelerarse, a dar cada vez más vueltas, muchas más de las sesenta que debía dar por minuto. Y el minutero no tardó en sumarse a aquel ritmo frenético. ¡Y también la aguja horaria, el reloj se había vuelto loco!

Amira se restregó los párpados con los nudillos, preguntándose si alucinaba. Y se fue al próximo, el que mostraba la hora de Londres: ese también se había vuelto loco. Corrió a ver el reloj de Nueva York: loco. Y el de Moscú: loco también. Y no le hizo falta ver los demás para entenderlo: las agujas de todos los relojes giraban sin sincronía alguna, alternando el giro a la derecha o a la izquierda, en una especie de macabra danza.

Y fue que los vidrios vibraron y la sala entera se estremeció.

—¡Está temblando! —chilló alguien—. ¡La tierra tiembla!

Afuera arreciaba la lluvia de fuego. Adentro los tripulantes se atropellaban yendo de un lado para el otro. Y llegaron las réplicas del temblor: las paredes trepidaban en oleadas, los ventanales se sacudían.

Gerhard corrió a plantarse junto a la puerta de embarque. Intentando mostrar aplomo, anunció:

—Activada la cuenta regresiva para el despegue. ¡Cinco minutos!

Sebas llegó a buscar a Amira, absorta en la danza de los relojes:

—Amira, tu equipo —dijo, sacudiéndola—. Amira, ¿estás preparada?

Ella señaló el cielo iluminado por las fosforescencias del azufre, que ahora caía con más violencia.

—No vamos a lograrlo —dijo entre dientes.

—Claro que vamos a lograrlo.

—¡Cuatro minutos! —En la voz de Gerhard ya se filtraba el terror.

—Todo va a estar bien. —Sebastián le echó una mirada a la fila de tripulantes que forcejeaban ante el embarque inminente. El piso se sacudió, haciendo caer a varios—. Tené fe, Amira.

—¿Fe en qué, en quién? —Amira se cubrió la cara—. Esto es el f…

La cortó el estallido de un ventanal, y a través del hueco que había quedado en el vidrio se coló una ráfaga de viento helado, y una oleada de guijarros de azufre y del tamaño de pelotas de golf rodaron por la alfombra y quedaron ahí, medio encendidos. Al verlos, los de la fila se disputaron a puñetazos los primeros lugares para abordar el Exodus.

—¡Tres minutos!

Sebastián y Amira se miraron.

—Lindo cuchitril —pensó en voz alta el linyera, cuando entró en el hall del Centro de Entrenamiento Espacial y dio un vistazo alrededor. Unas pocas lámparas iluminaban en manchones el piso y las columnas de mármol―. No hay vuelta que darle: legislamos nuestra puta condena.

Todavía no se le desinflamaba el tobillo que se había torcido al saltar la reja de la calle; mientras atravesaba rengueando el lujoso hall, ya podía imaginárselo: cuando se le enfriara, le dolería peor que ahora. Pero al menos estaba a reparo de aquella puta lluvia de fuego. Y por suerte le quedaba algo para calmar la puta sed, aunque sólo fuera esa petaca que sacó del puto bolsillo.

—¡Chinnn-chinnn! —celebró con lengua pastosa, y le entró al whisky.

Estiró sobre el mármol sus andrajosas frazadas, y, después de mandarse otro buen trago, se arrebujó en el improvisado colchón.

— Legislamos… nuestra condena —murmuraba, entredormido—. Yo… se los dije…

Pero ya no se gastaría en gritarle al mundo sus verdades. Ya no les contaría del peligro que era ofender a un Dios. Ahora, su única ambición era esperar tranquilo a que todo aquello terminara, fuera como fuese.

El bramido de un motor le cortó los ronquidos. Una turbina era eso, un tronar insoportable.

—¡La reputa madre que lo parió! —Se levantó de un salto, y debió cubrirse las orejas: el estrépito no aflojaba. Rengueando, fue a asomarse a la calle: la oscuridad iba volviéndose un humo blanco y espeso.

Amira subió al ascensor y presionó el panel táctil.

—En descenso al hall —anunció una voz femenina, y las puertas de vidrio se trabaron.

Mientras el edificio se tragaba al ascensor hacia abajo, Amira alcanzó a ver al Exodus I, que arrojaba humo en su despegue.

—Aquí te espero, Sebas —dijo, secándose un lagrimón—. Ya lo sabés. ―Y se pasó todo el largo descenso hacia el hall recordando la despedida.

Sebas y Amira se habían escapado al baño de mujeres, aprovechando el quilombo de la tripulación que embarcaba en el Exodus, y ahí nomás se habían comido a besos, y contra los azulejos, de parados y con los trajes arremangados por los tobillos, habían hecho el amor. Habían garchado, mejor dicho. Un polvo húmedo y urgente, húmedo y ruidoso, húmedo y placentero.

¿Y si quedé embarazada de Sebas?, se le ocurrió a Amira, y se acarició el vientre.

Porque él no se había cuidado. Y ella tampoco. ¿Y si estaba embarazada nomás? ¿Y si daba a luz a un bebé, y si se le cumplía aquel sueño de criar al hijo de los dos?

Qué lindo sería. Sería quedarse con algo de él ―con alguien de él, de los dos—, hasta que regresara. Porque Sebas le había prometido que iba a hallar la forma de volver con la tripulación a la Tierra. Y le había dicho que buscara a sus viejos, y que se refugiaran. Y le había suplicado que aguantara, porque él la encontraría. Y le había jurado que entonces sí, que iban a vivir juntos por siempre.

―Por siempre felices ―dijo, al aire—. Los tres.

—Arribo al hall —dijo la voz metálica, y se abrieron las puertas.

Amira salió del ascensor, y en camino al ventanal del frente vio que lo ocupaba un tipo. De espaldas y sosteniendo una petaca, miraba hacia la noche. Cuando llegó a su lado y lo vio mejor, cayó en la cuenta de que ya lo había visto antes.

Legislamos nuestra condena, recordó ella.

El linyera la miró con sus ojos de borracho, y con un gesto de la mano libre le señaló el cielo.

El humo se disipaba, y ahora surgía la figura del Exodus I, que ascendía desafiando al azufre de la lluvia de fuego. Amira y el linyera observaban cómo subía y subía, lanzando por la cola una llama roja. La llama se iba volviendo naranja, después amarilla, y enseguida se extendió por el cohete entero, y…

…¡Blooommm!

Amira se llevó las manos a la boca, al ver cómo el cohete se convertía en una estela de chatarra. Suspendida en el cielo oscuro, ahí perdida, quedó brillando cada vez más tenue hasta desaparecer.

―La puta ―dijo el linyera—. Qué cagadón.

Ella le puso en los brazos el casco de astronauta, y salió a la avenida.

Las piedras de azufre le perforaban el traje, le rasgaban las protecciones. Y Amira aún se obstinaba en avanzar bajo aquella lluvia infernal. Caminó algunos pasos, tambaleándose con cada impacto que recibía, hasta que una piedra la golpeó de lleno en la nuca, y ella cayó sobre un montículo de azufre. Y, mientras se arrastraba sobre los codos, las llamas la iban rodeando, y la abrasaron hasta consumirla.

Horrorizado, el linyera vio cómo aquella cara perfecta de Miss Universo se iba convirtiendo en una grumosa máscara de cera.

El pobre corrió a acurrucarse entre las frazadas harapientas. Con mano temblorosa, se empinó a fondo la petaca, intentando apartar de la mente aquella imagen. Intentando no pensar en que pronto llegaría también su hora.

Ilustraciones: Belen Mirallas **

* Franco Marin nació en San Rafael (Mendoza). Tiene 31 años y es profesor de Lengua y Literatura. Le gustan los idiomas, el cine, la música, y se anima a escribir. Desde 2020 asiste al Taller de Corte y Corrección. Dice que escribe porque no cree en los psicólogos. Aun así, se traga sin reparos las historias de brujas, anillos, fantasmas, espadas, lobisones, amuletos, vampiros, y de toda otra creatura / objeto / ser que deambule por el mundo de lo fantástico.

* Franco Marin nació en San Rafael (Mendoza). Tiene 31 años y es profesor de Lengua y Literatura. Le gustan los idiomas, el cine, la música, y se anima a escribir. Desde 2020 asiste al Taller de Corte y Corrección. Dice que escribe porque no cree en los psicólogos. Aun así, se traga sin reparos las historias de brujas, anillos, fantasmas, espadas, lobisones, amuletos, vampiros, y de toda otra creatura / objeto / ser que deambule por el mundo de lo fantástico.

Actualmente vive en Manresa, provincia de Barcelona, donde trabaja en un proyecto de apicultura intensiva.

** Belen Mirallas (San Rafael, 1991) es arquitecta y doctoranda en Geografía. Después de vivir en dos ciudades mediterráneas, ha terminado por asentarse a la vera del Río de la Plata en Buenos Aires. Siempre dibujó para explicar las cosas que no sabe poner en palabras, y logró hacer de eso una profesión.

** Belen Mirallas (San Rafael, 1991) es arquitecta y doctoranda en Geografía. Después de vivir en dos ciudades mediterráneas, ha terminado por asentarse a la vera del Río de la Plata en Buenos Aires. Siempre dibujó para explicar las cosas que no sabe poner en palabras, y logró hacer de eso una profesión.