Acabo de terminar de leer uno de los libros más estimulantes que he tenido el placer (el honor diría) de leer en mi existencia. Se trata de Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Por cierto que Bradbury es un autor sumamente conocido, pero estoy segura de que este libro es el menos frecuentado de su producción, lo que constituye, sin desmedro por el resto de su obra, una verdadera pena.

Nada entusiasma más a un escritor que leer cómo otro escritor se las arregla para crear sus metáforas y sus mundos cada día. Nada entusiasma más que ver a un artista devoto de su obra y de su labor, comprometido firmemente con dar lo mejor de sí en cada momento, aferrado a convicciones imposibles de soslayar como las que mantienen a Bradbury produciendo todo el tiempo. Las mismas que sostienen todos los que han hecho algo que valga la pena de ser recordado en el mundo de la literatura. A saber: a escribir se aprende escribiendo. Y leyendo. Y corrigiendo. Sobre todo esto último. Sobre todo lo segundo. Pero muy especialmente lo primero.

Entonces este libro llega a mí en el momento indicado. En el momento en que más ayuda preciso, en el que más vulnerable me encuentro porque hace ya tres años que mis musas están rebeldes, en perpetua huelga de brazos caídos y, peor aún, en completo silencio. En opinión de algunas personas esto no es cierto y hasta consideran que escribo demasiado (o bien, demasiado largo). No es así. Escribo muy poco y entrecortado. Antes yo escribía poemas todos los días. Buenos, malos, pésimos, no importa. Los escribía. Brotaban, todos los días estaban allí. Y cuando no estaban o andaban remolones, yo salía a buscarlos armada de mi red invisible para cazar libélulas y mariposas, esos frágiles insectos de la psique. Y además soltaba algún que otro cuento, trabajos para la facultad, hasta un diccionario si era necesario. No me privaba de escribir en mi diario y mandar no menos de diez, quince o veinte mails escritos «a la vieja usanza», es decir, como cartas y no como telegráficos sms.

Pues bien. Todo eso dejó de funcionar hace aproximadamente tres años, meses más, meses menos. He buscado toda clase de ayudas y muchas dieron resultado. El taller literario de mi maestro Marcelo di Marco hizo florecer cuentos que yo nunca hubiera pensado escribir. Bien. Algún que otro poema incluso. Bien, otra vez, pero nada logró articularse aún en una obra. Poemas sueltos, sí. Textos varios, sí. Pero nada más. Las fuerzas de la represión interior seguían ganando la batalla.

Este año decidí que las cosas no iban a seguir así. Que iba a buscar más ayuda, que iba a hacer otras cosas, que iba a intentarlo todo hasta recuperar, como un atleta fuera de training, el músculo fiel de la escritura. Me anoté en un taller virtual con la poeta Laura Yasán, pero también concurrí a un seminario de géneros literarios, dictado por Gustavo di Pace, quien nos facilitó, tras la primera clase, esta auténtica perla (más bien un largo y deslumbrante collar) de sabiduría que es Zen en el arte de escribir de Bradbury.

Lo notable es que por primera vez imprimí un libro recibido en formato .doc para poder leerlo de inmediato, pues tan grande como el entusiasmo que Bradbury muestra por el acto creativo fue mi entusiasmo con el libro. Página tras página (esta vez, hoja A4 tras hoja A4) asistía maravillada a una de las declaraciones de amor más auténticas y fabulosas al arte de la escritura y a la creación en general. Renglón tras renglón, párrafo tras párrafo me encontré con frases para enmarcar y empapelar toda una habitación si fuera posible, porque no sólo son guías para escribir mejor o para decir mejor lo que uno quiere decir sino que son frases para regirse en la vida, para aventurarse en ese oscuro bosque que es el mundo y sus habitantes.

Por eso hoy quiero compartir este entusiasmo con ustedes y acercarles algunas de ellas. Aunque hablen de la escritura o del proceso creativo están hablando de cómo superar los miedos, de cómo ser mejores personas, de cómo lograr esa intensidad que ninguna rutina ni ningún trabajo pueden opacar jamás. Estamos hablando de la pasión en su estado más puro, de la pasión que nos lleva a sublimar y transformar en oro, en la auténtica piedra filosofal, aquello que de otro modo nos heriría sin cesar y nos llevaría (como efectivamente nos lleva si lo dejamos) al aburrimiento, la pereza, la cretinización y la dejadez.

Vengan conmigo y aprecien estas delicadas, ardientes e impetuosas gemas condensadas en frases concisas y estimulantes, estas celebraciones tan apolíneas como dionisíacas:

- «Escribir es una forma de supervivencia.»

- «Garra. Entusiasmo. Cuán raramente se oyen estas palabras. Qué poca gente vemos que viva o, para el caso, cree guiándose por ellas.»

- «El primer deber de un escritor es la efusión: ser una criatura de fiebres y arrebatos.»

- «Hoy por la tarde incendie usted la casa. Mañana vierta fría agua crítica sobre las brasas ardientes. Para cortar y reescribir ya habrá tiempo mañana. Hoy, ¡estalle, hágase pedazos, desintégrese!»

- «Adonde se mire en el cosmos literario, todos los grandes están atareados en amar y odiar. ¿Ha abandonado usted esta ocupación básica por obsoleta para su escritura? Entonces se pierde una buena diversión. La diversión de la ira y el desencanto, de amar y ser amado, de conmover y ser conmovido por este baile de máscaras en el que giramos desde la cuna hasta el cementerio. La vida es corta, la desdicha segura, la muerte cierta.»

- «Saltar, correr, congelarse. En su capacidad de destellar como un párpado, chasquear como un látigo, desvanecerse como vapor, aquí en un instante, ausente en el próximo, la vida se afirma en la tierra.»

- «¿Qué podemos aprender los escritores de las lagartijas, recoger de los pájaros? En la rapidez está la verdad. Cuanto más pronto se suelte uno, cuanto más deprisa escriba, más sincero será. En la vacilación hay pensamiento. Con la demora surge el esfuerzo por un estilo; y se posterga el salto sobre la verdad, único estilo por el que vale la pena batirse a muerte o cazar tigres.»

- «Es mi opinión que para Conservar a una Musa primero hay que ofrecerle comida. (…) a lo largo de la vida nos llenamos de sonidos, visiones, olores, sabores y texturas de personas, animales, paisajes y acontecimientos grandes y pequeños. Nos llenamos de impresiones y experiencias y de las reacciones que nos provocan. (…) De esta materia, de este alimento se nutre la Musa. Ése es el almacén, el archivo, al que hemos de volver en las horas de vigilia para cotejar la realidad con el recuerdo, y en el sueño para cotejar un recuerdo con otro, lo que significa un fantasma con otro, y exorcizarlos si hace falta.»

- «Cuando la gente me pregunta de dónde saco las ideas me da risa. Qué extraño… Tanto nos ocupa mirar fuera, para encontrar formas y medios, que olvidamos mirar dentro.»

- «Todo lo más original sólo espera que nosotros lo convoquemos.»

- «Lea usted poesía todos los días. (…) En los libros de poesía hay ideas por todas partes; no obstante, qué pocos maestros del cuento recomiendan curiosearlos.»

- «¿Por qué esta insistencia en los sentidos? Porque para convencer al lector de que está ahí hay que atacarle oportunamente cada sentido con colores, sabores y texturas. (…) Al lector se le puede hacer creer el cuento más improbable si, a través de los sentidos, tiene la certeza de estar en medio de los hechos.»

- «Viviendo bien, observando a medida que vive, leyendo bien y observando a medida que lee, usted ha nutrido su Identidad Más Original. Mediante el entrenamiento, el ejercicio repetido, la imitación y el buen ejemplo ha creado un lugar limpio y bien iluminado para conservar a la Musa.»

- «Hacia los catorce o quince años, mucha gente ya ha sido apartada de sus amores, de sus gustos antiguos e intuitivos, uno a uno, hasta que al llegar a la madurez no les queda nada de alegría, de garra, de entusiasmo, de sabor.»

- «Cuanto más hacía, más quería hacer. Uno se vuelve voraz. Le entran fiebres. Conoce júbilos. De noche no puede dormir porque la criatura bestial quiere asomar y hace que uno se revuelva en la cama. Es un magnífico modo de vivir.»

- «Sin fantasía no hay realidad. Sin estudios sobre pérdidas no hay ganancias. Sin imaginación no hay voluntad. Sin sueños imposibles no hay posibles soluciones.»

- «La deliberación es enemiga de todo arte, sea la actuación, la escritura, la pintura o la propia vida, que es el arte más grande.»

- «Nunca pasamos nada por alto. Somos copas que se llenan constante, silenciosamente. El truco consiste en saber volcarse para que la belleza se derrame.»

- «A los amigos que escriben siempre he intentado enseñarles que hay dos artes: primero, terminar una cosa; y luego el segundo gran arte, que es aprender a cortarla sin matarla ni dejarle ninguna herida.»

- «El artista aprende a omitir. (…) A menudo su arte está en lo que no dice, lo que omite, en la habilidad para exponer simplemente con emoción clara, y llevarla a donde quiere llegar.»

- «Lo que estamos intentando es encontrar una forma de liberar la verdad que todos llevamos dentro.»

- «Que el mundo arda a través de usted.»

Marzo de 2010

Nota originalmente publicada en Fauna Abisal y revisada para la presente edición en Fin.

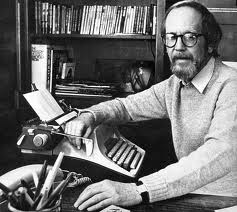

Corría el año 1996, y yo corría como una pelota de fútbol que no encuentra el “10” capaz de ponerla al piso. Corría y corría y a mi lado pasaban las cosas que habían llenado mi vida, y se me alejaban sin que me diera cuenta de su irremisible pérdida. Pero llegó el 19 de Mayo y en un ir y venir de páginas pletóricas de imaginación y poesía, Laurel y Hardy volvieron del más allá y subieron trabajosamente un piano escaleras arriba, para escuchar que todavía los querían, y que habían llenado de magia la vida de mucha gente. Entonces, recorriendo las páginas, me fui dando cuenta de lo que amaba y lamentando todo lo que había dejado atrás. Llegué muy lejos; al tiempo en que descubrí, en la gran biblioteca de mis amigos Rosas que la conquista del planeta verde estaba llena de poesía y premoniciones. Y más atrás, donde Douglas Spalding se extasiaba en su mundo circundante, en una niñez que en algo se parecía a la mía y a todas las infancias del mundo. Leía “Más rápido que la vista”, y me encontraba conmigo mismo, y con los libros que mis años iban quemando, como si me llamase Montag y tuviese “el número 451 bordado en la manga de color de carbón”. Volvía a ser yo, y regresaba al tiempo en que los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo para quemar “…el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner; quemarlos hasta convertirlos en cenizas…”

Corría el año 1996, y yo corría como una pelota de fútbol que no encuentra el “10” capaz de ponerla al piso. Corría y corría y a mi lado pasaban las cosas que habían llenado mi vida, y se me alejaban sin que me diera cuenta de su irremisible pérdida. Pero llegó el 19 de Mayo y en un ir y venir de páginas pletóricas de imaginación y poesía, Laurel y Hardy volvieron del más allá y subieron trabajosamente un piano escaleras arriba, para escuchar que todavía los querían, y que habían llenado de magia la vida de mucha gente. Entonces, recorriendo las páginas, me fui dando cuenta de lo que amaba y lamentando todo lo que había dejado atrás. Llegué muy lejos; al tiempo en que descubrí, en la gran biblioteca de mis amigos Rosas que la conquista del planeta verde estaba llena de poesía y premoniciones. Y más atrás, donde Douglas Spalding se extasiaba en su mundo circundante, en una niñez que en algo se parecía a la mía y a todas las infancias del mundo. Leía “Más rápido que la vista”, y me encontraba conmigo mismo, y con los libros que mis años iban quemando, como si me llamase Montag y tuviese “el número 451 bordado en la manga de color de carbón”. Volvía a ser yo, y regresaba al tiempo en que los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo para quemar “…el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner; quemarlos hasta convertirlos en cenizas…”

Leonard tiene ese inmenso talento de hacer que quieras a sus personajes casi inmediatamente. Y que les creas cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo es

Leonard tiene ese inmenso talento de hacer que quieras a sus personajes casi inmediatamente. Y que les creas cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo es