por Sandra Rebrij*

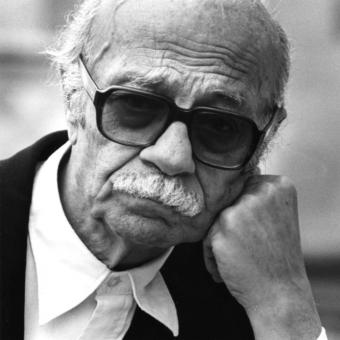

El 24 de junio de 1911, en la ciudad de Rojas, nació Ernesto Sabato, quien con los años se convertiría en uno de los escritores más destacados de la Argentina.

Fue el décimo de los once hijos que tuvieron Francesco Sabato y Giovanna Ferraro, un matrimonio de inmigrantes italianos. Su padre, arisco y violento, le causaba terror. Su madre, bondadosa pero austera y reservada, se aferró a él con desesperación, quizá porque su nacimiento se produjo cuando acababa de morir su otro hijo, Ernesto, de quien el recién nacido heredó su nombre. Tan sobreprotectora y posesiva era que terminó siendo muy perniciosa para él. Como si los mismos brazos que lo acunaban se convirtieran de pronto en furiosas serpientes capaces de estrangularlo.

Fue un chico introvertido y tímido, que sufrió alucinaciones, pesadillas y sonambulismo durante mucho tiempo. Ya en esta época de su infancia descubrió su gusto por la pintura y la escritura.

Estudió en su pueblo hasta los doce años y luego lo enviaron a La Plata para cursar el colegio secundario. Allí se deslumbró con las matemáticas, simpatizó con el anarquismo, y reafirmó su pasión por la literatura.

En 1930 se asoció al Partido Comunista, y a los pocos años, sus discrepancias ideológicas fueron acentuándose, cada vez con mayor fuerza.

En 1933 conoció a Matilde Kusminsky, su futura esposa, con quien tendría dos hijos: Jorge Federico y Mario.

En 1934, el Partido lo envió a Bruselas, a un Congreso contra el fascismo y la guerra. Desde allí debía seguir viaje hacia la Unión Soviética para ingresar en las escuelas leninistas. Pero cuando comprendió que su situación era peligrosa por sus divergencias políticas y filosóficas, huyó hacia un París que lo encontró material y espiritualmente arruinado.

Con frecuencia se preguntó si creía o no en Dios, pero nunca se pudo responder de manera unívoca. Perdió y recuperó la fe varias veces, como alguien que en medio del delirio fuese asaltado por raptos de lucidez. Sólo que no sabemos si esa lucidez coincidía con los momentos en que recuperaba la fe, o con los momentos en que la perdía. Los ideales que en su juventud había abrazado con tanto ahínco se desvanecieron, como cuando soñamos que tenemos fuertemente agarrado algo que queremos mucho, y de pronto nos despertamos con las manos apretadas y vacías.

Angustiado, al borde del suicidio, las matemáticas iluminaron su nuevo rumbo: volvería a la Argentina para continuar sus estudios.

En 1937 terminó su Doctorado en Física en la Universidad Nacional de La Plata.

En 1938 obtuvo una beca para trabajar en Francia en el Laboratorio Curie. Los trabajos allí realizados, lejos de convertirlo en un científico apasionado, lo desalentaron y desilusionaron. Sentía que el mundo de las matemáticas era perfecto y hermoso, pero totalmente ajeno al mundo de los hombres. Creía que la ciencia acarrearía alienación y destrucción mediante la ingeniería genética y las bombas atómicas. La sabía culpable de una gran crisis, mediante la cual la deshumanización del hombre era inevitable. Por ese motivo, en 1943 decidió renunciar a la ciencia y dedicarse a la literatura. Este alejamiento le causó no pocos inconvenientes y varias decepciones de amigos y colegas: el premio Nobel Bernardo Houssay, al enterarse de su decisión, le quitó el saludo. El profesor Guido Beck, discípulo de Einstein, lo acusó de entregarse a la charlatanería.

Por esta época se acercó al surrealismo, tal vez porque representaba las antípodas de la razón.

Así fue como transitó por diversos caminos y, aunque no en todos encontró contradicciones y desengaños, cuando los descubrió, se alejó y los abandonó para siempre, con integridad y firmeza. Pero también con resignación y dolor.

Regresó a Buenos Aires y, por compromiso hacia quienes le habían otorgado la beca, dictó cátedra en la Universidad de La Plata.

En 1945, durante el gobierno de Perón, fue despedido de su cargo por firmar una convocatoria para que no se dictaran clases en repudio a la violencia policial contra estudiantes.

En 1948 publicó El Túnel, su primera novela. Su amigo Alfredo Weiss se ofreció a pagar la edición, ya que él carecía del dinero necesario, y todas las editoriales la habían rechazado. En Francia, Albert Camus gestionó su publicación. Esto provocó que aquellas editoriales que al principio se habían negado, ahora se disputaran su edición.

En 1956 el gobierno militar de Aramburu obligó a Sabato a renunciar a la revista Mundo Argentino —de la que era director desde hacía un año— porque allí había denunciado torturas y fusilamientos.

En 1958, durante la presidencia de Frondizi, Sabato fue designado director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al año siguiente renunció por discrepancias con el gobierno.

En 1961 apareció la primera edición de Sobre héroes y tumbas, considerada su obra cumbre y una de las mejores novelas argentinas.

En 1973 publicó Abaddón el exterminador, por la que en Francia obtuvo el premio a la Mejor Novela Extranjera.

En 1976 se impuso el gobierno de facto encabezado por Videla. Sabato, en principio, lo apoyó, argumentando que un estado de derecho no contaba con los medios para rebatir la debacle que atravesaba el país: era necesario terminar con el desorden general, el desastre económico y los crímenes tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha.

Con el estado de hecho, sin embargo, los crímenes no cesaron, sino que se organizaron. Sabato escribió varios artículos denunciando estos hechos. Por este motivo recibió amenazas y agravios. A pesar de las persecuciones, no consideró la posibilidad de exiliarse. Más de una vez, él y su familia debieron refugiarse en remotos e insospechados lugares.

En 1983 encabezó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada por el Presidente Alfonsín para indagar los trágicos sucesos ocurridos durante la dictadura, y producir un informe que los deje asentados para que nunca más se vuelvan a perpetrar. Este informe lleva el nombre de Nunca Más.

Además de sus novelas —traducidas a más de quince idiomas— escribió ensayos que tratan sobre el hombre, la ciencia y la tecnología, el arte, la soledad, la muerte y la desesperanza: un mundo globalizado, en el que la masificación y la pérdida de valores e identidad nos van adormeciendo, convirtiéndonos en autómatas. Como si un demonio nos hipnotizara para siempre. Estos eran los temas que lo obsesionaban, y sobre ellos escribía. Escribía con furia y desesperación. Escribía para resistir la existencia. Una existencia contradictoria donde se debatía entre el sentido de la vida y el absurdo.

Fue mundialmente reconocido y obtuvo gran cantidad de premios, entre los que se destaca el Premio Miguel de Cervantes, otorgado en 1984. La Municipalidad de Buenos Aires lo nombró Ciudadano Ilustre. Recibió múltiples títulos honoríficos y homenajes en todo el mundo.

En los años ’90 abandonó la literatura porque una enfermedad en la vista le impedía leer y escribir. Fue entonces cuando decidió volver a la pintura, una de sus primeras pasiones, ya que el tamaño de los cuadros se lo permitía.

Expuso en el Centro Pompidou, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y en la Galerie de París.

Sabato murió el 30 de abril de 2011 a los noventa y nueve años en su casa de Santos Lugares. Murió, pero nos dejó para siempre los personajes de sus novelas. Esos personajes con los que podemos reír y llorar, sentirnos identificados u odiarlos profundamente. Martín, Alejandra, Fernando, Bruno, Juan Pablo Castel, María Iribarne, Carlucho, Ignacio, Agustina, y hasta el mismo personaje Sabato. Todos ellos se fueron gestando en lo más profundo del alma de este ser atormentado y frágil. Y fueron ellos quienes escribieron sus páginas. Como si una bonita casa estuviese habitada por espíritus perversos y, sin embargo, capaces de una creación tan humana y estremecedora como lo es toda la obra de Ernesto Sabato.

* Sandra Rebrij nació en la ciudad de Buenos Aires. Es miembro del Taller de Corte y Corrección desde el año 2008. Actualmente cursa la carrera de Letras.

* Sandra Rebrij nació en la ciudad de Buenos Aires. Es miembro del Taller de Corte y Corrección desde el año 2008. Actualmente cursa la carrera de Letras.