por Manuel Ayes Callejas *

Al cierre de un conversatorio sobre literatura en el paraninfo Ramón Oquelí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el tema giró hacia la música. Terminé contándoles a los estudiantes cómo se entendía y se sentía el lenguaje universal en mi época —según mi experiencia y la de mi círculo, claro—, aunque la diferencia de edad con los presentes no alcanzara las décadas.

—Cuando yo era adolescente —les dije—, regresaba del cole, me encerraba en mi cuarto, conectaba mi grabadora RCA, reproducía Thick As a Brick de Jethro Tull, me acostaba en la cama, cerraba los ojos y escuchaba todo el álbum.

Un estudiante levantó la mano:

—¿Y qué hacía?

—¿Cómo así que qué hacía?

—Sí, ¿qué hacía mientras escuchaba música?

—Eso: escuchaba la música.

Me plantó un letal ceño fruncido, con una expresión embobada. Realmente se notó que no me entendió.

Horas más tarde, mientras manejaba de regreso, reflexioné sobre ese momento: hoy la música no es más que una excusa para escapar de la insoportable monotonía del silencio. Hemos olvidado cómo estar callados. Le tememos, porque en ese vacío emergen los pensamientos, resurgen memorias que, dependiendo del día, pueden ser un refugio o una condena. El silencio nos obliga a enfrentarnos con ese yo del que todos, de una forma u otra, parecen estar siempre huyendo.

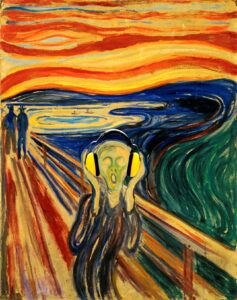

Ahora la música está en todas partes: acompaña sus tareas, los libros que leen, el almuerzo y hasta los momentos antes de dormir, cuando el cuarto ya está a oscuras. Incluso hay quienes usan audífonos mientras manejan, como si no les bastara con el ruido del mundo exterior. En ocasiones se pierde hasta el respeto por el entorno. Es difícil comprender por qué algunos optan por imponer su música en medio de la Naturaleza en lugar de guardar silencio y dejarse envolver por sus sonidos. Pero, paradójicamente, la música nunca está en el centro. Es un ruido de fondo que llena el vacío. Un sonido que, más que escucharse, se consume.

La música es mucho más que un escape. Es un arte que, como la literatura, exige concentración para aprovecharla al máximo. Cada timbre, cada ritmo, cada armonía, cada frase melódica y cada textura cuentan. Esas obras conceptuales —como Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, si hablamos de rock, o el Concierto para piano N.º 1, de Tchaicovski, si hablamos de música exacta— no son solo discos: son relatos, universos enteros que te llevan de principio a fin por una narrativa sonora. No estoy diciendo que no se pueda disfrutar de las canciones de forma individual, pero el verdadero goce está en recorrer el álbum completo, entender cómo cada pieza encaja en el todo.

Hoy dejamos que la música sea solo eso: fondo. Perdemos su profundidad. Nos resignamos a escucharla a medias mientras llenamos nuestras vidas con el ruido y las tareas cotidianas, como si el silencio fuera un lujo inalcanzable o, mejor dicho, una ausencia que no sabemos cómo llenar. Por supuesto, todos usamos la música de fondo a veces. Es inevitable y, hasta cierto punto, normal. Pero la diferencia hoy es que esa práctica se ha vuelto la regla, no la excepción. Vivimos inmersos en un ruido constante que no nos da tregua. Y, sin embargo, dedicarle unos minutos a la música por la música —sin más compañía que nuestros oídos atentos— puede ser una experiencia transformadora.

Pero aquí está el verdadero problema: no solo hemos olvidado su profundidad, sino que, en nuestra búsqueda constante de evasión, hemos llegado a trivializarla. La usamos como anestésico, incluso cuando resulta completamente inapropiada. No sé cómo alguien puede hacer una tarea de ciencias con reguetón de fondo, con esas letras que destilan vulgaridad y se articulan con un lambdacismo que revuelve el estómago.

El silencio, en cambio, se erige como su antítesis. Nos permite la creación, la introspección, la claridad mental. Según el informe de Microsoft Canadá de 2015, titulado Attention Spans, la capacidad de concentración humana se ha reducido de doce segundos en el año 2000 a apenas ocho segundos hoy. Todo por esa hiperconexión ruidosa en la que vivimos. Basta con imaginarse cómo se habrá reducido en estos diez años, con la aparición de TikTok.

Y es importante aclarar que el silencio no es solo un espacio para pensar, sino una necesidad. No podemos vivir escuchando música de forma constante, porque hasta la experiencia más sublime pierde su valor cuando se convierte en rutina. Debe haber momentos en los que decidamos no permitirnos la música, no como un acto de privación, sino como una forma de equilibrar nuestras vidas y reconectar con lo que somos sin estímulos externos. Es en esos espacios donde el silencio no se siente como una ausencia, sino como una presencia que nos invita a respirar, a reflexionar y a simplemente ser.

Volviendo a la música, hay que aprovechar la posibilidad de detenernos, de escucharla con atención, no solo para oírla, sino para entenderla. Escuchar para sentir. Escuchar como un acto consciente, casi subversivo, en un mundo que sólo grita. Porque respetar el arte, como merece la buena música, es también respetarnos a nosotros mismos. Dedicarnos esos minutos de exclusividad y silencio que, lejos de ser un lujo, deberían ser nuestra prioridad. Tal vez entonces podríamos recordar lo que significa vivir, y no solo existir entre el ruido.

Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo a esa aula, añadiría una reflexión que no compartí en ese momento. Les diría que escuchar música no es solo algo que se hace, sino algo que nos construye. Que en ese acto de cerrar los ojos y sumergirse en un álbum entero, no solo se entiende la música, sino también a uno mismo. Se crece y se disfruta más. Es posible que no todos lo hubieran entendido, pero al menos habría plantado una idea: que la música no es un simple acompañante de fondo, sino un arte que, si se escucha de verdad, puede cambiar quiénes somos.

Tegucigalpa, a 24 de enero del 2025

* Manuel Ayes Callejas (4 de agosto de 1990) es un escritor hondureño nacido en San José, Costa Rica. En 2014 ganó el Concurso Literario Nacional “Lira de Oro” Olimpia Varela y Varela. En 2017 publicó Infortunios, su primer libro de cuentos, como ganador en la Primera Convocatoria para publicaciones del Sistema Editorial Universitario, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En ese mismo año participó en el Taller de Creación Literaria impartido por el premio Cervantes Sergio Ramírez en Masatepe, Nicaragua. Ha sido publicado en varias antologías a nivel nacional e internacional, y también obtuvo menciones honoríficas en concursos en España (por ejemplo, en el Concurso “Letras como Espadas”). En 2021 ganó el primer lugar en el concurso de los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán.

* Manuel Ayes Callejas (4 de agosto de 1990) es un escritor hondureño nacido en San José, Costa Rica. En 2014 ganó el Concurso Literario Nacional “Lira de Oro” Olimpia Varela y Varela. En 2017 publicó Infortunios, su primer libro de cuentos, como ganador en la Primera Convocatoria para publicaciones del Sistema Editorial Universitario, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En ese mismo año participó en el Taller de Creación Literaria impartido por el premio Cervantes Sergio Ramírez en Masatepe, Nicaragua. Ha sido publicado en varias antologías a nivel nacional e internacional, y también obtuvo menciones honoríficas en concursos en España (por ejemplo, en el Concurso “Letras como Espadas”). En 2021 ganó el primer lugar en el concurso de los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán.