La intención: reunirnos para hablar de Utopía (y otros encierros oscuros), su primer libro de cuentos publicado. Pero la charla se convirtió en una clase sublime del pensamiento actual de la literatura.

La intención: reunirnos para hablar de Utopía (y otros encierros oscuros), su primer libro de cuentos publicado. Pero la charla se convirtió en una clase sublime del pensamiento actual de la literatura.

Con ustedes: Alejandro Baravalle.

FIN: Sos profesor de literatura.

Alejandro Baravalle: Soy profesor de literatura de secundaria. Ahora estoy en un impasse. Probablemente cambie de oficio.

Y como profesor, ¿cómo ves a los pibes con la literatura? ¿Se copan o no le dan pelota?

La respuesta es previsible: No.

Ah, bueno…

Algunos pocos, sí. Y uno se consuela con eso, con ese interés mínimo de algunos. Siempre está esa sensación de que uno predica para conversos; y de que su influencia es, en general, irrelevante. Es una manera muy pesimista de empezar, pero todo eso de La Sociedad de los Poetas Muertos y demás… Bueno, es como creerse que el amor es una comedia de Meg Ryan. No hay interés. Tampoco se suscita. Y tampoco interesa que haya interés.

Te lo pregunto porque uno, como escritor, está buscando al lector. Y si los pibes —la nueva generación— no se calientan por leer, estamos en el horno.

Si uno se pone a pensar en la posibilidad que tiene de ser leído, en cuanto a cifras… Digo: de ser leídos por personas que no son familia, amigos y demás, directamente no escribe.

Es cierto lo que decís vos: uno escribe para otros. Eso de que aunque uno estuviera en una isla desierta escribiría… Bueno, quizá sí escribiría. Pero escribiría para no volverme loco. No escribiría muy motivado que digamos, sabiendo que jamás nadie me leería.

Volviendo a lo anterior, es desalentador lo poco que se consume literatura, y también el tipo de literatura que consumen los que leen esporádicamente. Y ahora que lo pienso, el aula vendría a ser un mundo en miniatura: pasa exactamente lo mismo.

Uno suele tener poquísimos lectores, salvo que después, con el tiempo, vaya tomando renombre, gane algún premio o alguna cosa así. Pero, en general, los lectores que tienen los escritores argentinos son pocos si los comparamos con los espectadores que tiene un programa de televisión masivo. Y eso pasa en el aula: si son algunos, por lo menos uno puede…, no sé. Yo aprendí a conformarme con eso, porque te imaginarás que si yo tuviera la expectativa de dejar una “marca” en todos mis alumnos y que todos salgan lectores…

… el sueño de todo maestro…

… me hubiese suicidado hace tiempo.

Menos mal que todavía te tenemos entre nosotros.

Pero al mismo tiempo, cuando uno ve que surge un interés más allá de la clase, más allá del programa educativo, que venga el pibe y te diga —y me ha pasado también en clases con adultos—: “Me gustaría leer tal cosa, tal género. ¿Qué me recomendás?”

A eso quería llegar. ¿Qué les lees?

Lo que me ha funcionado es Poe. Poe tiene esa cuestión universal. Lo he leído en escuelas comedor con pibes a los que hasta ya es algo redundante leerles algo de terror. Pero bueno: a veces el terror sobrenatural nos consuela del terror cotidiano. Y con Poe suelen engancharse. En términos relativos: de una nula respuesta, pasás a levantar un poco la vista mientras lees en voz alta y ves que alguno te está devolviendo la mirada.

El terror, tan desvalorizado: “Ay, esas cosas que escribís”. Y es algo que siempre llama la atención. Porque si les lees algo sobre la famosa “realidad social”, los pibes se te van a la mierda.

Son panfletos aburridos, redundantes. Porque todavía ahora se sigue haciendo literatura contando lo malos que eran los militares. “¡Qué descubrimiento! ¿Así que los militares eran malos? Mirá de lo que me vengo a enterar. Qué suerte que está este hombre que ganó este premio y me abrió los ojos”. Y esto dicho sin meterme con ninguno que haya ganado premios. Que les vaya bárbaro. No quiero para nada andar odiando los premios.

Aunque sigan premiando “realidades” y dejen el terror de lado.

Clive Baker, un escritor inglés, decía, refiriéndose al mercado norteamericano —que sabemos que es más abierto en ese sentido: de hecho, ellos tienen, sin ningún pudor, la división entre literatura artística y literatura popular—, que vos sabías que, si escribías fantástico o terror, nunca te iban a reconocer de la misma manera que si escribieras sobre cuestiones sociales. En realidad, cuando dicen “cuestiones sociales”, dicen escribir desde la izquierda. Eso es “cuestiones sociales”: ser de izquierda, y escribir sobre “niños que piden en el subte y que me conmueven, y qué terrible que es este mundo”. Un tango de Discépolo, pero en narrativa. En general se refieren a eso. O al costumbrismo en el peor de los sentidos. La Nona es una obra del grotesco, y como tal tiene mucho del costumbrismo y me encanta. Pero porque no critica directamente, con un “mensaje” burdo.

Pero la vieja sería un simbolismo también.

Sí, pero no hay una relación directa. La diferencia entre la literatura y el panfleto, entre otras cosas, es ese eslabón que está en el medio y que no deja que la crítica sea directa. Lo que Borges llamaba “trasmutar en símbolos”. Eso debe hacerse con los miedos individuales o sociales.

Es que la época también ayudaba. Había que decir las cosas muy entrelíneas. Lo que pasa es que sobre eso, cualquier cosa era tomada como “Ahh, acá quiso decir tal cosa o tal otra”. Y capaz el autor no había querido decir una mierda.

Eso se veía mucho en el rock. Cuando no podían decir las cosas muy directamente, se inspiraban para decirlo de otra manera.

La letra de Charly García en Canción de Alicia en el país.

Claro, una alegoría de la época. Igual yo creo que la literatura es polivalente, tiene varios significados. Creo, modestamente —y más que creerlo lo he escuchado decirlo a la mayoría de los novelistas—, que uno no tiene que andar juzgando o dando lecciones morales. Eso estaba bien en El conde Lucanor. Y, de hecho, si uno sigue leyendo El conde Lucanor hoy, ya no es por las moralejas, sino porque lo puede entretener por las circunstancias que se relatan. Pero no es deber de uno andar bajando línea, como se suele decir.

Parece como si fuera necesario para escribir literatura.

Yo creo que, en muchos casos, sí. A veces parece que leyéramos versiones un poco más sofisticadas, más disimuladas, de aquellas novelas de la Unión Soviética donde siempre eran obreros tomando fábricas. Y si escribías un cuento fantástico eras un degenerado, un burgués, un “no comprometido”.

Leí por ahí, ahora no me acuerdo dónde, que ahora no se escribe para la perpetuidad como antes, que era una literatura que duraba para toda la vida. Ahora es algo ínfimo, que dura lo que nada y se olvida.

Es que no hay un ansia de trascendencia. Palabra que hoy, incluso, hasta suena mal.

Pero es que parece que divertirse con la literatura está mal visto. Por ejemplo, con el terror.

Yo no creo que esté mal divertirse.

Es como el cine: está el cine serio para pensar y recontra pensar, y está el cine pochoclero en que uno va a divertirse y nada más.

Uno siempre vuelve a la frase de Oscar Wilde: “No hay libros morales o inmorales, sino libros bien o mal escritos”.

Tiburón quizás fue la primera película pochoclera. Ahora, si alguien viene y me dice que Tiburón de Spielberg es lo mismo que Transformers… Me parece que perdió la brújula. Y después hay mucho de lo otro: bodrios europeos que son ensalzados como la maravilla. Es como con el arte moderno, que te ponen cualquier cosa y tenés que tomar un curso para entender que ese tacho de basura con un cuarto de pollo al spiedo habla de la decadencia del Occidente y blablablá. Pura sanata.

Mi posición no es ni de hacer una defensa del intelectualismo, de que la literatura tenga que ser algo hermético para que unos muchachos de la universidad se hagan felaciones mutuas, y que se escriba en los suplementos que ellos publican lo buenas que son las obras de ellos.

Es una chupada de culo, una atrás de la otra.

Claaaro. Eso me parece repulsivo. No la chupada de culo, sino que se alaben entre ellos.

Pero después tenemos lo otro, de hacer una literatura accesible en el peor de los sentidos, tratando de parecernos a una telenovela de Adrián Suar. Y que quede claro que no tengo nada contra las telenovelas de Adrián Suar. Pero creo que en los mejores casos se consiguen las dos cosas: una obra que sea entretenida pero también “profunda”, por usar esa palabra que suele usar la gente frívola.

También está la cuestión de “que me entretenga”. Pero lo que a uno lo entretiene también depende de la formación de cada cual. Porque hay gente que se entretiene mucho con la ópera, y por ahí a los que somos —porque me incluyo— bastante ignorantes en cuanto a música, nos puede costar un poco más. Podemos perder la concentración porque quizás no estamos del todo adecuados a ese lenguaje operístico.

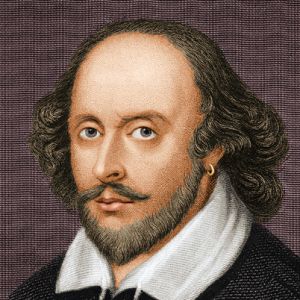

Entonces, me parece que la cuestión va por ahí. Las obras de Shakespeare y del teatro Isabelino eran populares y se daban en tabernas: la gente tomaba cerveza, se ponía en pedo y se cagaba a trompadas mientras veía una obra de Shakespeare. Y ahora lo consideramos de alta cultura. Hay que pensar qué pasó en el medio. ¿El nivel intelectual de la época de Shakespeare era superior que el de ahora? No: ahora tenemos más información, más entretenimientos. Y, por ende, una menor capacidad de concentración. Pero Shakespeare fue y sigue siendo entretenido, más allá de que ahora está la cuestión del lenguaje, y uno tiene que pasar un poco esa barrera. Que es lo que pasa con las obras que tienen varios siglos, sobre todo para el que no está acostumbrado. Pero sacando eso: una obra de Shakespeare es… no sé… como una obra de Tarantino de hoy.

Entonces, me parece que la cuestión va por ahí. Las obras de Shakespeare y del teatro Isabelino eran populares y se daban en tabernas: la gente tomaba cerveza, se ponía en pedo y se cagaba a trompadas mientras veía una obra de Shakespeare. Y ahora lo consideramos de alta cultura. Hay que pensar qué pasó en el medio. ¿El nivel intelectual de la época de Shakespeare era superior que el de ahora? No: ahora tenemos más información, más entretenimientos. Y, por ende, una menor capacidad de concentración. Pero Shakespeare fue y sigue siendo entretenido, más allá de que ahora está la cuestión del lenguaje, y uno tiene que pasar un poco esa barrera. Que es lo que pasa con las obras que tienen varios siglos, sobre todo para el que no está acostumbrado. Pero sacando eso: una obra de Shakespeare es… no sé… como una obra de Tarantino de hoy.

Lo loco es que, en ese tiempo, Shakespeare era un escritor del pueblo. Y la mayoría no sabía ni leer ni escribir.

Es que el tipo escribía en dos registros. Escribía muertes, sangre e intrigas para el populacho, y discursos intelectuales y profundos para la Corte, la nobleza.

A mí me encantaría poder escribir cuentos o novelas absolutamente entretenidos, pero a la vez pueda suscitar en el lector muchos pensamientos, reflexiones, emociones. Porque la profundidad, a fin de cuentas, se la pone el lector.

Capaz que vos no quisiste meterle ningún mensaje, y el lector encuentra cosas por todos lados.

Lo peor que puede hacer uno es plantearse ser profundo. Porque ahí es cuando termina siendo un bodrio, escribiendo cosas que el autor considera brillantes, pero aburren al resto. Con esto no quiero decir que no se pueda poner una reflexión en boca de un personaje. Yo trato de ser lo más modesto posible. Además, no tengo con qué ser inmodesto, así que no me queda otra. No gané el Nobel ni nada de eso, así que estoy obligado a ser modesto, como los pobres.

Pero ganaste un tercer premio en España, con la editorial Letras Cascabeleras. Y que es tu primer libro publicado.

Pero ganaste un tercer premio en España, con la editorial Letras Cascabeleras. Y que es tu primer libro publicado.

Soy como las vedettes, que triunfan en España. Y sí: es mi primer libro. Participé en alguna que otra antología: estuve en Pelos de Punta, voy a estar en Carfax. Me di el gusto de publicar en Axxon. Pero este es mi primer libro individual.

¿Y en Axxon qué hacés?

Evalúo cuentos. Selecciono. No soy yo solo, somos varios. Mi opinión vale un voto. Y después se va viendo.

El libro, Utopía (y otros encierros oscuros), está dividido en tres cuentos.

Tres cuentos. Uno relativamente extenso («Utopía»), y dos breves («El visitante» y «Memoria oscura»).

Al principio, creí que era una nouvelle dividida en tres capítulos.

Siempre es un poco espinoso lo de nouvelle, novela, cuento. Lo que pasa es que no tenía muchos cuentos que yo considerara que se podían mandar. Y los que terminé mandando estaban corregidos por Marcelo di Marco, así que tenía esa confianza de que no había error posible en cuanto a correcciones.

¿Son cuentos nuevos o ya tenían sus años?

«Utopía» debe tener cuatro, cinco años. Obviamente, hablo de las primeras versiones. Después lo cambié un montón. Pero el borrador de ese cuento es de hace cuatro o cinco años. Y los otros dos son más recientes. Ya venía al Taller de Corte y Corrección. Igual me pasa que ahora los veo publicados y pienso que alguna que otra cosita les cambiaría.

Como hace Abelardo Castillo, que continuamente retoca los cuentos.

Como esa famosa frase que dice Borges que decía Alfonso Reyes, de que uno termina los libros para librarse de ellos, para no estar corrigiendo toda la vida. Imaginate que si Borges se libraba de los libros, yo tengo que prenderles fuego. Pero uno comete la imprudencia de publicar, y acá estamos.

Pero bueno, está el orgullo de ser publicado.

Sí. Es lindo porque… qué sé yo… Uno quiere ver su libro publicado. Hay bastante de vanidad. Es más: yo antes no quería escribir porque me parecía un acto insolente. Porque hay tanta gente que escribe bien, hay tantos libros en el mundo, y venir a meter un libro mío acá, a molestar a algún lector que termina eligiendo un libro mío… Pobre tipo, capaz se podría haberse llevado algo mejor. Y uno después descubre que no puede evitar escribir. Y me empecé a quedar más tranquilo cuando fui más modesto con mis pretensiones y dije: “Yo quiero escribir algo, y que por lo menos nadie bostece mientras lo lee”.

¿Cuándo se te dio por empezar a escribir?

Desde siempre. Obviamente, escribía con la inocencia con la que escribe un chico. Incluso hacía mis propias historietas, las dibujaba y todo. Y en algún momento tuve una máquina de escribir. Creo que mi viejo se la llevó del trabajo porque estaban cambiando esas máquinas viejas por las nuevas, las eléctricas. Yo con el dedito chico no tenía fuerza para apretar, no sé cómo hacía la gente en esa época.

Yo, hasta el día de hoy, escribo con dos dedos…

No, yo también. Pero a veces trataba de hacer el experimento de escribir con todos, y no podía. Eran duras esas máquinas. En fin, lo cierto es que siempre me gustó leer y escribir. Aunque pueda sonar pedante, no me acuerdo de una época en que no supiera leer, aunque obviamente la hubo. Tampoco recuerdo haber leído balbuceando. Tengo la imagen —sin duda, falseada por mi memoria— de haber leído bien desde el principio. Así como para las matemáticas siempre fui un desastre.

Hablando de historietas, yo fui tres años al Fernando Fader, un colegio de dibujantes, hasta que me di cuenta de que lo mío era la parte de guión.

Podés hacer guiones historietas. A Alan Moore mal no le fue…

No, a Neil Gaiman tampoco. ¿Escribís sólo terror o también otros géneros?

Siempre me gustó el terror, aunque ocasionalmente podía escribir otra cosa.

¿Y leías especialmente terror también o eras más amplio?

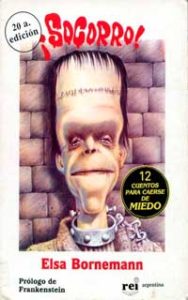

Cuando era chico-chico empecé leyendo terror, y fantástico en general. Un libro que me marcó fue Socorro, de Elsa Bornemann…

Cuando era chico-chico empecé leyendo terror, y fantástico en general. Un libro que me marcó fue Socorro, de Elsa Bornemann…

Socorro, quinto año…

No, Granatto: eso era un programa de televisión.

¿En serio?

Por favor.

La culpa la tiene la Nomi, que nos trajo cerveza. Ya me patina el cerebro.

Socorro es el de la tapa con el monstruo de Frankenstein. Si releo esos cuentos hoy, encuentro un lenguaje bastante infantil, y algunos clichés. Pero con ese libro aprendí la estructura clásica: introducción, nudo y el final. Y el final siempre era impactante, con cierta sorpresa.

Es que Bornemann escribe para chicos, pero no los toma por tarados.

Había cosas muy siniestras en esos cuentos, cosas terribles. Y a mí me encantaba.

Yo no sé si R.L. Stine, de Escalofríos, no le robó…

De R.L. Stine también leí algunas cosas, ya más de púber. Pero fue antes, con Socorro, que empecé a percibir que había, por así decirlo, algo de “relojería” en la literatura. Aunque mis propios cuentos eran horribles: pretenciosos, ampulosos.

Es que uno, cuando arranca…

No tiene la menor idea del oficio. No digo que ahora yo sepa mucho, pero al menos sé un poco más que en aquel momento. Y viste que uno empieza y suele estar influido por una visión romántica del arte. El culto a La Inspiración y demás.

Que no hace falta corregir, y esos mitos.

Exacto. Y después te das cuenta de que sí, que hay días de inspiración, como los puede tener el plomero que te pica dos veces la pared y te encuentra la fuga (RISAS). Pero generalmente hay que picar bastante. Hay en esa concepción juvenil (la de la inspiración pura) mucho de pose y de ingenuidad. Pero con mis primeras lecturas yo adquirí esa consciencia de la estructura. En ese sentido, no cambié desde esos años.

La estructura la tenías. Te faltaba el lenguaje.

Sí, tenía la estructura, y después empecé a “rellenarla” un poco mejor, a emplear algún recurso más sofisticado.

¿Y qué te llevó a ir a un taller literario?

Yo descreía de los talleres hasta que conocí el de Marcelo di Marco (aunque dicho así parezca una publicidad de “Llame ya”). Y me di cuenta de la importancia de que te lea una persona experta. No tu tía o tu mamá, que te van a decir “Qué lindo lo que hiciste”, sino una persona que sepa y sea capaz de decirte la verdad cruda. Porque es muy difícil mantener la objetividad leyéndose a uno mismo. Con la práctica te vas dando cuenta de muchas de las macanas que hacés, pero generalmente algún muertito en el placard te queda, y el experto tiene que pasar un plumero y hacer limpieza. A mí me hubiese gustado conocer antes el taller.

A mí me pasa lo mismo. En mis cuentos, sacando la parte del lenguaje, a veces no había “historia” tampoco. En el taller te dicen: esto no se entiende, no hay historia, no hay cuento. Yo eso lo aprendí acá.

Sí, advertí que a mucha gente le pasaba eso. A mí me podía pasar de todo, pero eso no: escribía espantosamente, con un lenguaje pretencioso, de chico hasta con faltas de ortografía. Pero eran cuentos. Quizás los peores del mundo, pero cuentos al fin. Eso, lo básico, lo aprendí con aquellos libros de terror que leí de chico. Después empecé a leer de todo. Incluso clásicos, aunque algunos me resultaran un bodrio. Porque, si bien el criterio varía según personas o incluso países, hay clásicos de museo y otros que siguen vigentes.

Aparte, dependen de cómo estén escritos. A mí a veces me aburren el léxico, las formas…

A veces se hace cuesta arriba, sí. Pero queda mal decirlo porque se supone que todos leímos todo.

A mí, por ejemplo, Borges no me gusta.

En eso no puedo coincidir.

Pero sí me gusta, pongamos, Cortázar. Quizá sea que a Borges me lo impusieron en séptimo grado.

Yo no lo daría jamás en séptimo grado…

Y no leí nunca más, me pudrió.

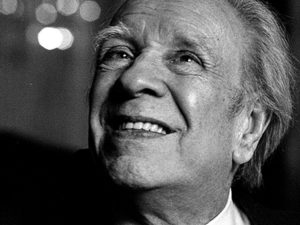

A mí Borges me puede sacar las ganas de escribir. Pienso: “Si este tipo escribió, ¿yo que hago?” Después uno se da cuenta… Quiero decir: cualquier pibe que patea una pelota quiere ser Maradona o Messi. Y lo más probable es que no lo sea, porque esa genialidad es como ganarse el Loto: puede pasar, pero mejor no vivir la vida confiando en que te pase. Uno termina siendo quien puede.

Acá a Borges lo hemos corregido. El tipo es falible.

Falible era, desde ya. De hecho, modestamente, a veces me pasa, leyéndolo, que pienso que un párrafo es muy pesado o una puntación no me gusta. Pero no creo que su genio pase simplemente por ahí. Pasa por que Borges cambió la forma de escribir en español, y su forma personal de ver el mundo nos contaminó a todos. El mundo es cada vez más borgiano. No me acuerdo si fue Cesar Aira quien dijo que Borges fue casi demasiado para la literatura argentina. Porque es un milagro que haya nacido acá. Como que te digan “Kafka es argentino”. Es lo mismo. Borges tiene esa importancia. Vos, como cualquiera, tenés todo el derecho a que no te guste. Pero los más importantes del siglo XX son Borges, Kafka, Joyce y Proust. Después, a cada cuál le gustan o no. Proust tiene partes aburridísimas; habrá gente a la que Kafka le parezca denso; y Joyce suele resultar inextricable, para usar una palabra borgiana.

Y, actualmente, ¿qué escritores argentinos lees?

Leo lo que puedo. Podría nombrar gente muy buena del taller, pero no quiero volverme sospechoso de esa actitud de cofradía que mencionábamos antes, ni nombrar a unos y olvidarme de otros. Más allá de eso, me cuesta nombrar autores contemporáneos, y me falta leer a la mayoría.

Es que hay pocas figuras. Está Sacheri, por ejemplo.

No lo leí, la verdad, salvo por algún cuento suelto.

Siempre se vuelve a Abelardo Castillo.

Sí, pero él ya es de otra generación.

Claro, por eso digo. Después está Mariana Enríquez. O Samanta Schweblin, que tiene un libro de cuentos muy bueno.

Leí cosas sueltas de las dos. Tengo ganas de leer más de Schweblin: leí un muy buen cuento de ella, un cuento kafkiano ambientado en una estación de tren. Lo que pasa es que hay tantos que uno quiere conocer: de antes, de hoy, de afuera, de acá…

Leí cosas sueltas de las dos. Tengo ganas de leer más de Schweblin: leí un muy buen cuento de ella, un cuento kafkiano ambientado en una estación de tren. Lo que pasa es que hay tantos que uno quiere conocer: de antes, de hoy, de afuera, de acá…

Parece, de todos modos, no haber tantos referentes hoy.

Sí, pero con eso hay una cuestión: uno dice “Hoy no hay referentes”. Está bien, te acepto que la época de Borges, Cortázar, Bioy, parece difícil de repetir. Pero también ocurre que a esa época nosotros la vemos desde nuestra época, en que esos tipos ya son semidioses o ídolos o cómo quieras llamarlos. Pero a Borges en su momento le daban con un caño, y muchos a Cortázar también.

No eran queridos.

No estaban canonizados. No del todo, al menos.

Eso vino después.

Ese es el tema: ahora miramos atrás, y pensamos “Qué increíble tener vivos a esos escritores”, pero eran figuras discutidas por sus contemporáneos. De hecho, a Borges lo empiezan a canonizar afuera, cuando gana el premio Formentor, o cuando Focault lo nombra en Las palabras y las cosas. Y yo creo que la progresía vernácula lo reconoció y lo sigue reconociendo, porque no le queda otra.

Es lo que, en un ámbito muy distinto, pasa con Messi.

Salvo que a Borges no le podían decir “Acá no ganaste nada”.

Pero está ese orgullo de “Acá tenemos un escritor universal”, aunque no lo haya leído nadie. Creo que la mayoría de los que se pusieron orgullosos no lo leyeron jamás.

Claro, termina siendo una cuestión deportiva. Alan Pauls dice en El factor Borges, un ensayo buenísimo, que todo escritor termina reducido a dos o tres símbolos: la boca fruncida y los lentes de Sábato; el aire adolescente y la erre afrancesada de Cortázar; el Borges viejo, ciego y con el bastón. Uno recuerda dos o tres íconos, en el sentido estricto de la palabra, el de los íconos de Windows. El común de la gente termina recordando a los escritores al estilo de los que llevan al Che Guevara en una remera y no tiene la menor idea de quién fue. Son rostros reconocibles, pero a los que, como dijiste vos, no se los lee o se los lee muy poco. Y no me parecería mal si no fuera por mucha gente tilinga que dice haberlos leído, o que se enorgullece de eso que desconoce… Bueno, quizás todos hacemos un poco eso. Como cuando festejamos que Fulano ganó la medalla olímpica de judo, pero no vimos ni veremos una competencia de judo en la vida. Sí, quizás todos llevamos un tilingo adentro. Y la fama de un escritor es precisamente eso: la fama del escritor, no de la obra.

Claro, termina siendo una cuestión deportiva. Alan Pauls dice en El factor Borges, un ensayo buenísimo, que todo escritor termina reducido a dos o tres símbolos: la boca fruncida y los lentes de Sábato; el aire adolescente y la erre afrancesada de Cortázar; el Borges viejo, ciego y con el bastón. Uno recuerda dos o tres íconos, en el sentido estricto de la palabra, el de los íconos de Windows. El común de la gente termina recordando a los escritores al estilo de los que llevan al Che Guevara en una remera y no tiene la menor idea de quién fue. Son rostros reconocibles, pero a los que, como dijiste vos, no se los lee o se los lee muy poco. Y no me parecería mal si no fuera por mucha gente tilinga que dice haberlos leído, o que se enorgullece de eso que desconoce… Bueno, quizás todos hacemos un poco eso. Como cuando festejamos que Fulano ganó la medalla olímpica de judo, pero no vimos ni veremos una competencia de judo en la vida. Sí, quizás todos llevamos un tilingo adentro. Y la fama de un escritor es precisamente eso: la fama del escritor, no de la obra.

Ahora, incluso Stephen King es más su nombre que otra cosa. En su momento fue diferente.

King vendió una barbaridad. Fue muy leído.

Pero actualmente, y lo digo como fanático de King, creo que cayó demasiado.

Tenía prejuicios sobre King, pero después lo empecé a leer porque Marcelo lo elogiaba siempre. Hacía mucho, yo había empezado La hora del vampiro.

El mismo King dice que es una copia de Drácula.

Yo diría que una extrapolación. Pero sí, copia la estructura. Yo había empezado a leer esa novela, aunque claro: era muy chico, leía más cuentos que novelas, y después de doscientas páginas con mucho sobre el pueblo y esto que lo otro pero sin vampiros por ningún lado, me aburrí. Yo quería que apareciesen los monstruos y se pudriese todo. Pero mucho después, como te dije, lo volví a agarrar. Me compré El resplandor. Me gustó, aunque tiene algunas páginas de más (el viaje de Halloran y todo eso se lo podría haber ahorrado). Después me animé con It, que hacía mucho la quería leer, pero…

…es un socotroco, aunque una obra cumbre de él.

Sí, le pegás con ese libro a alguien y le rompés la cabeza. Al final lo compré, y me lo devoré.

Es la mejor obra que tiene.

Es extraordinario. Y también leí Cementerio de animales, y para mí ahí demuestra que es un escritor con todas las letras. No porque no lo demuestre en otras obras, pero en esta prueba que no es “solamente” —entre comillas, porque no es poco— un narrador que te atrapa, te entretiene y te inquieta: acá va más profundo. Si me preguntás por la novela de King que más me atrapó y emocionó, quizás yo también me quede con It. Pero, de las que leí, la más profunda es Cementerio de animales.

Él, en su momento, no la quiso publicar porque le parecía demasiado terrible, y se relacionaba con experiencias personales y con sus propios miedos respecto a su hijo.

Él, en su momento, no la quiso publicar porque le parecía demasiado terrible, y se relacionaba con experiencias personales y con sus propios miedos respecto a su hijo.

Sí, la publica para cumplir con un compromiso editorial. Y eso demuestra los prejuicios de los editores sobre lo que compra o no el público. Es cierto que King ya vendía con el nombre, pero hablamos de una novela con una escena en la que el padre se pregunta cómo acomodar el cadáver del hijo para que entre bien en el auto. Más allá de que sea un libro “accesible” en cuanto a la prosa, la temática no me parece muy “comercial”. O quizá los editores no saben tanto como ellos y nosotros creemos.

Durante la película, cuando atropellan al nene, mucha gente se levantó del cine.

¿Sí? Hace poco volví a ver algunas partes en Youtube. Es un poco barato todo… Viste que uno vuelve a ver esas películas que vio fascinado de chico, y que son en general de los ochenta o primeros noventa, y dice “Yo me copaba con esto, y es una truchada”.

Pasa con El Exorcista, que en su momento era la gran cosa y ahora…

El Exorcista sigue siendo perfecta: una obra maestra.

El Exorcista sigue siendo perfecta: una obra maestra.

Pero hoy los pibes se ríen, no le encuentran sentido.

Pero yo creo que se ríen, en parte, porque es una risa nerviosa, y en parte porque son ignorantes. Hay que saber tener miedo.

Pasa que antes había películas realmente de terror, y ahora ese terror se convirtió en comedia. Le meten la risa, y no sé por qué no hacen una verdadera película de terror.

Es que hay miedo al terror, pero en el sentido de que hay miedo a lo que el terror implica. Me explico: el género de terror es conservador. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas organizaciones religiosas se quejaron de El exorcista como si fuese blasfema, cuando en realidad es la película más católica que se pueda imaginar. Si existe el diablo, existe Dios. Y, a final, Dios gana. Es una película muy conservadora. Y que conste que para mí esa palabra no tiene connotaciones negativas, sino lo contrario. Es maravilloso, en muchos sentidos, ser conservador.

Y fue la única película que provocó esa polémica. No pasó ni con La profecía, ni con El bebé de Rosemary.

Y eso que las dos terminan con un triunfo demoníaco, aunque la saga de La profecía termine diferente, pero ahora hablamos sólo de la primera.

En El exorcista me parece que fue porque había curas implicados en la trama.

Y además —si bien las otras también tuvieron gran éxito—, El exorcista fue un fenómeno extraordinario. Creo que las nerviosas risas adolescentes tienen que ver (y acá le robaré bastante a Angel Faretta) con que el género fantástico nos conecta con lo sagrado. Y, como dice Mircea Eliade, la nuestra es la primera civilización completamente desacralizada. Pensamos que este es el único mundo que hay: el mundo tangible, material. El género fantástico es tan despreciado, y sigue siendo tan subversivo como lo era en el siglo XIX, porque nos viene a decir que hay otro mundo dentro del mundo: que no todo puede ser abarcado por la razón capitalista. Contradice aquella frase de Hegel: “Todo lo real es racional, y todo lo racional es real”. Que vendría a ser la burguesía diciendo: “Ya gané. Más allá de mi visión del mundo como costo y beneficio, el universo en forma de planilla de Excel, no hay nada. Y todos vivimos con una calculadora en el pecho”. Lo fantástico viene a negar eso, y por eso no ha podido ser asimilado por la academia. Contrariamente al policial, que es un género racionalista —especialmente el policial clásico o de enigma (Holmes, Dupin); pero también el policial negro, que critica a la sociedad desde otro lugar, pero no se aleja del realismo—. Esto, sumado al aval de escritores “serios”, hace que, a regañadientes o no, el policial sea aceptado en las aulas. Pero el fantástico, digamos, “puro” —Borges o Kafka son otra cosa, un género en sí mismos—, sigue siendo provocador.

Sobre este punto podríamos aclarar las cosas, porque hay gente que cree que El señor de los anillos es fantástico.

Según Todorov, en su ya clásico estudio sobre el tema, la obra de Tolkien pertenecería al género maravilloso. Son mundos con sus propias reglas, donde lo sobrenatural es normal. El fantástico, en cambio, narra la irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo que sigue las leyes del nuestro; dicho de otro modo: un único elemento sobrenatural invade un contexto realista. Y ahí pasa lo que decía Freud: lo reprimido vuelve, pero en una forma perversa.

Claro. Vuelve peor.

Vuelve en forma de monstruo. No es casualidad que la literatura fantástica aparezca con la Ilustración, en el XIX. Yo tengo en casa una colección de cuentos fantásticos chinos. Cuentos milenarios. Pero, en realidad, eso no era fantástico para los chinos de esa época, porque ellos ya tenían una concepción sobrenatural del mundo. Los fantasmas y ese tipo de cosas formaban parte del verosímil de la época, como las brujas de Macbeth en tiempos de Shakespeare.

El verosímil de los chinos era increíble.

Sí, pero somos nosotros quienes, ahora, percibimos todo eso como fantástico. Para ellos, eso era tan normal como para nosotros esta visión materialista del mundo.

Cambiamos de tema: ¿hace cuánto venís al taller?

Unos tres años, quizá un poco más. Con alguna intermitencia.

Ah, más o menos como yo. Antes dijiste que escribías mal: ¿cuándo empezaste a pulir tu escritura?

Creo que, un poco antes de entrar al taller, ya había mejorado bastante. Pero con el taller aprendí mucho más.

¿Y ya empezaste a concursar?

No, de entrada no. De hecho, hasta ahora habré participado apenas en tres o cuatro concursos. A Marcelo, el primer cuento que traje le gustó: no hubo tanto que corregir, aunque él lo enriqueció mucho. El segundo fue «Utopía». Hubo varias correcciones de estilo, y algunos apuntes respecto a la verosimilitud. Todavía tenía –y sigo teniendo– muchas cosas que mejorar. Pero acá aprendí y aprendo muchísimo.

Tus cuentos son bastante largos. Te tomás tu tiempo para narrar.

Sí, tengo algunos cortos también. Antes escribía más breve, pero se ve que no tengo capacidad de síntesis.

A mí me pasa lo mismo.

Es que depende de lo que uno quiera contar. Cuando me sale un cuento corto, es porque la historia se me ocurrió así, y cierra bien en pocas palabras. Pero si se me ocurre una historia que no cierra tan rápido…, bueno, deberá ser más larga. Creo que los cuentos breves deben partir de una idea muy buena, y desembocar en un final muy contundente.

El que la pega con eso es Cristian Acevedo. Tiene esa mano para cerrarlos a la perfección.

Lo hace muy bien, sí. Y es que sin un cierre así, como una trompada, es difícil escribir un buen cuento corto. Pero un cuento más largo puede sostenerse sin la necesidad de “pegar” de esa manera. Yo escribo un cuento breve si se me ocurre un final que me entusiasma mucho. Y eso me pasa sólo de tanto en tanto.

¿Cómo te “vienen” los cuentos? ¿Primero te aparece el final?

No puedo escribir sin un final, aunque después lo termine cambiando. Y eso que lo intenté, pero pocas veces me salió. A mí me gusta pensar que sé más o menos de dónde voy a partir, que no sé muy bien qué va en el medio, y que tengo un final provisorio: un final que acaso no es del todo contundente, pero me va a servir de guía para encontrar uno mejor. O, mejor dicho, para descubrir el final verdadero.

* Lucas López es un lector omnívoro. Nació el 28 de marzo de 1985. Fue su hermana, Cecilia, la que lo inició en la lectura de la poesía: el Romancero Gitano de Lorca y los 20 poemas de Neruda. Cuando su reducido presupuesto todavía no le permitía comprar libros, los pedía prestados: así conoció a Cortázar, a Tolkien y a Jean Valjean. Se recibió de profesor de inglés y se graduó de lector ambidiestro. No hace mucho tiempo, se dio cuenta de que quería pasar del otro lado de los libros y aprender a contar como Poe y a cantar como Whitman. Dentro de un mes se cumplirá un año desde que va al taller de Marcelo di Marco y espera, algún día, graduarse de escritor de esa escudería.

* Lucas López es un lector omnívoro. Nació el 28 de marzo de 1985. Fue su hermana, Cecilia, la que lo inició en la lectura de la poesía: el Romancero Gitano de Lorca y los 20 poemas de Neruda. Cuando su reducido presupuesto todavía no le permitía comprar libros, los pedía prestados: así conoció a Cortázar, a Tolkien y a Jean Valjean. Se recibió de profesor de inglés y se graduó de lector ambidiestro. No hace mucho tiempo, se dio cuenta de que quería pasar del otro lado de los libros y aprender a contar como Poe y a cantar como Whitman. Dentro de un mes se cumplirá un año desde que va al taller de Marcelo di Marco y espera, algún día, graduarse de escritor de esa escudería.